社会のために何ができる?が見つかるメディア

沖縄合同旅行レポート【交流編】食う、寝る、遊ぶ。新しい仲間と共に過ごし成長した子どもたちの夏

- 2泊3日の沖縄旅行に、西日本10拠点の「第三の居場所」から約80人の子どもたちが参加

- 人への思いやりや気遣いが、子どもたちの交流の輪を広げていく

- 普段と違う環境や新たな出会いが、子どもたちをたくましく成長させる

取材:日本財団ジャーナル編集部

子どもたちの成長に欠かせない、教育や体験の機会。しかし、それと同じくらい大切なのは人との「出会い」やそこから得られる「学び」ではないだろうか。一緒にいて安心できる大人が近くにいること、そして楽しさや悲しさを分かち合える仲間が隣にいることで、子どもは健やかに成長していける。

日本財団が行政や民間のパートナーと協働し、全国100カ所の設置を目指して取り組む「第三の居場所」。そこでは、専門的な研修を受けたスタッフや地域のボランティアが、日々の関わりを通じて教育や体験機会を提供し、子どもたちにとって将来の自立に必要な力を育んでいる。

そこに通う子どもたちが、2泊3日の沖縄旅行へ出かけた。向かうは、沖縄県の離島・渡嘉敷(とかしき)島。果たして、どんな出会いが待っていたのだろ。今回は、子どもたちの「出会い」をテーマに3日間のレポートをお届けする。

渡嘉敷島に集まった、西日本10拠点の子どもたち

西日本にある10拠点に通う子どもたちが、夏の思い出づくりに沖縄県の離島・渡嘉敷島に集合した。下は5歳から上は12歳まで年齢もさまざま。もちろん育った環境も違えば、背景も違う。初日は拠点ごとに到着し、そこから船でケラマブルーの美しい海で有名な渡嘉敷島へと渡った。

[沖縄旅行に参加した拠点]

- 大阪府・箕面(みのお)拠点(別ウィンドウで開く)

- 兵庫県・阪神尼崎(はんしんあまがさき)拠点(別ウィンドウで開く)

- 兵庫県・園田(そのだ)拠点(別ウィンドウで開く)

- 広島県・尾道(おのみち)拠点(別ウィンドウで開く)

- 香川県・丸亀(まるがめ)拠点(別ウィンドウで開く)

- 佐賀県・唐津(からつ)拠点(別ウィンドウで開く)

- 宮崎県・宮崎(みやざき)拠点(別ウィンドウで開く)

- 長崎県・大村(おおむら)拠点

- 沖縄県・うるま拠点(別ウィンドウで開く)

- 沖縄県・田場(たば)拠点(別ウィンドウで開く)

子どもたちが、他拠点の子どもたちとちゃんと顔合わせをしたのは1日目の夜。夕ごはんを食べた後の夕べの集いの時だ。

「こんばんは!日本財団のもっくんです。今回は、全国10カ所の拠点のみんなに集まってもらいました。全国合同旅行、渡嘉敷島、1日目の集いを始めたいと思います」

日本財団の本山勝寛(もとやま・かつひろ)さんの挨拶で始まった夕べの集い。宿舎での注意事項の説明や、引率のスタッフ紹介などが終わると、各拠点の交流を深めるためのゲームが始まった。

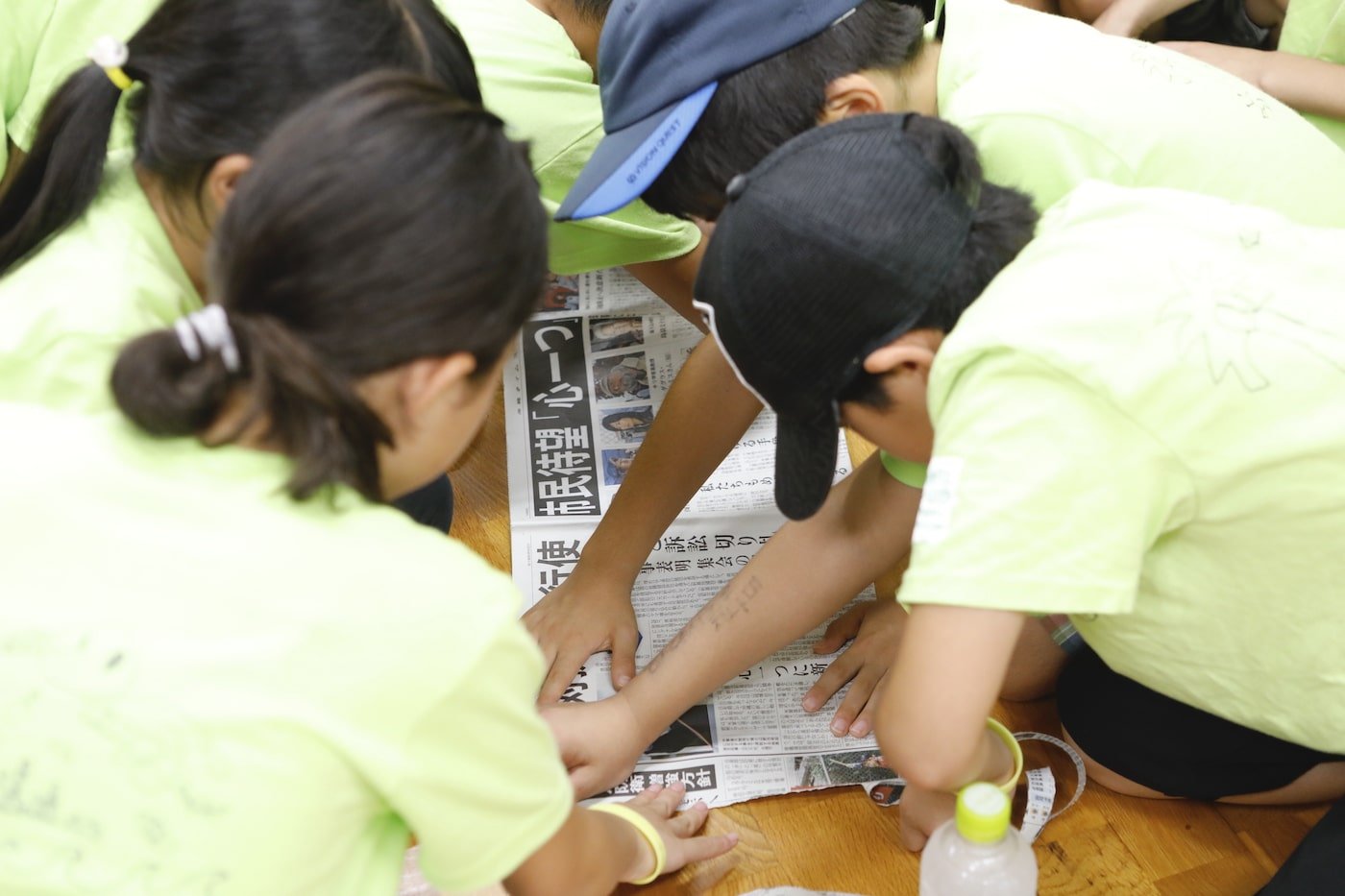

近くにいる人とジャンケンをして、負けた方が勝った方の肩に手を置き後に付いていくといったゲームや、チームで新聞紙をいかに細く長くちぎっていくか競うゲームなど、ルールはいずれも簡単で分かりやすいものばかりだ。

最初は少し緊張気味だった子どもたちも、ゲームを通してリラックスモードに。ジャンケンで出来た長い列に笑い合ったり、新聞ちぎりに熱中したりしているうちに、始めはきっちり別れていたTシャツのカラーも自然と入り混じり、和やかな雰囲気の中で1日目は終了した。

一度遊べば、もう友達。お互いを伸ばし合う子どもたち

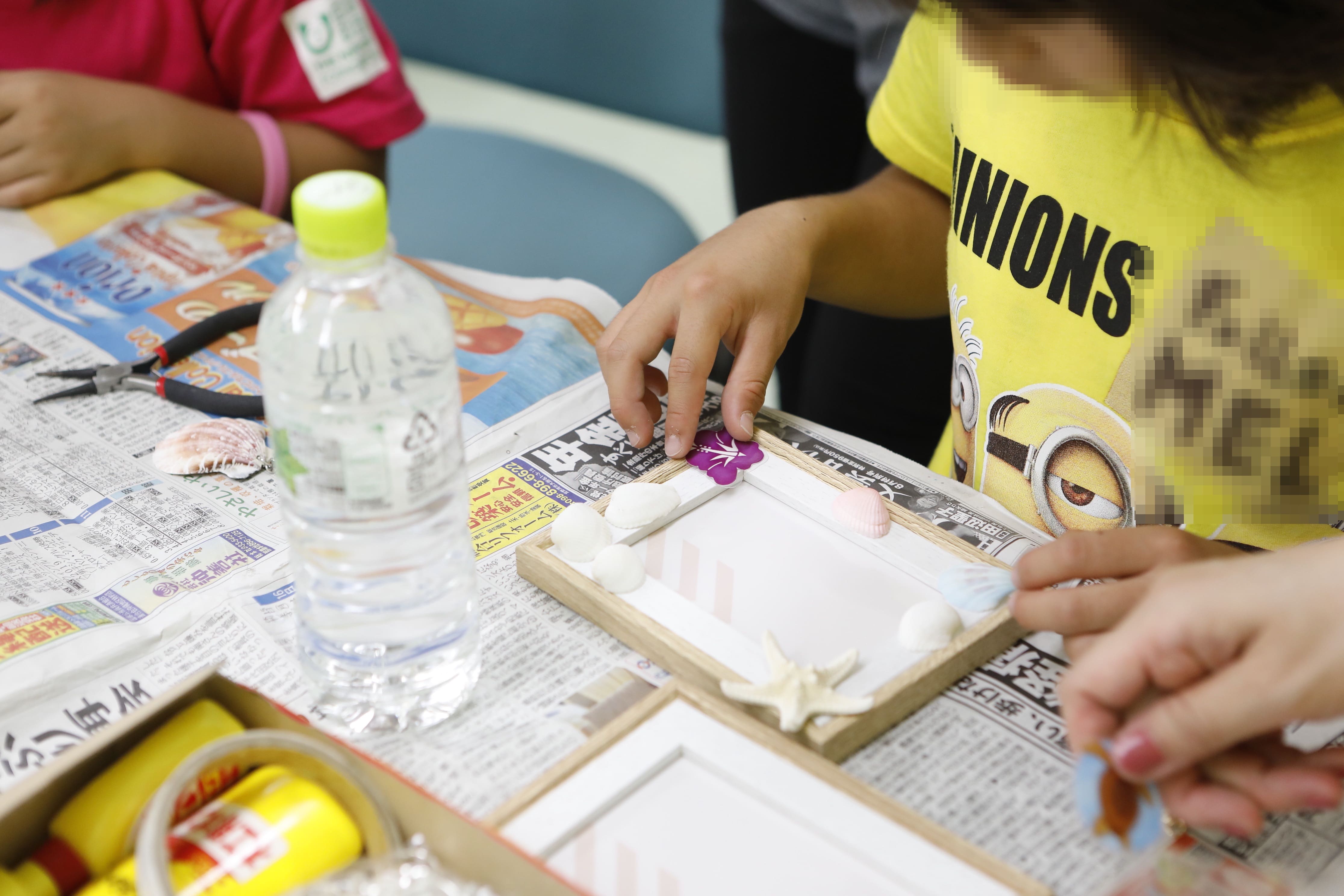

一夜明けた2日目。この日は、海と陸、両方のアクティビティを午前、午後の入れ替えで楽しんだ。海は近くにある「阿波連(あはれん)ビーチ」でカヌーや自由水泳などを体験。陸は屋内での球技や卓球、貝殻クラフト作り、テーブルゲームなどさまざまな選択肢の中から好きなものを選ぶことができた。

陸のアクティビティを子どもたちがどのように楽しんだのか。まずは、体育館をのぞいてみよう。そこにはアクティビティが始まる前から、バスケットボールで汗を流す子どもたちの姿が。やがて複数の拠点の子どもたちが一緒になって、体育館は競技に興じる子どもたちの明るい声で満たされた。

初対面時にあるぎこちなさはほとんど感じられない。お互いがどれだけシュートを決められるか競う子どもや、下級生の子どもに「このボールは固いからこっちでやってみたら?」と柔らかいボールを渡す上級生など、それぞれがお互いを気遣いながら遊びを楽しんでいた。

「このアクティビティの前に子どもたちと、どうやって他拠点の子どもたちと仲良くなれるか話をしたんです。『恥ずかしいから話せないかも』『どのように話しかけたらいいか分からない』という声もあり、『沖縄の田場から来た、○○です』と挨拶をしよう!と決めたのですが、全くの杞憂でしたね(笑)」

そう語るのは、沖縄県・田場拠点のマネージャー・平林勇太(ひらばやし・ゆうた)さん。実際、子どもたちはすんなりと他拠点の子どもと仲良くなっていた。

「ちょっとやんちゃで短気な一面を持っている子どもが、他拠点の子どものことを気遣いながら、楽しそうに卓球をしている姿に、これまで知らなかった一面を知ることができました」とうれしそうに語った。

テーブルゲームや貝殻クラフト作りでも同様の光景が。ルールを知らない子どもに対し分かりやすく教えてあげる子どもや、「一緒にやろう!」とテーブルゲームに誘う子ども。道具や席が限られている貝殻クラフト作りでは、スタッフに手伝ってもらいながら、道具や材料をきちんとシェアするなど、他人を思いやりつつ取り組んでいた。どんな遊びでも友達と楽しさを分かち合えば、より面白くなるものだ。

2日目の感想を発表し合った夕べの集いでは、上級生がしっかり発表する様子を見て、緊張しつつも自分の意見をしっかり伝えようとする下級生の姿も。子どもたちにとって、一番身近にいる先生は、同じ子どもなのかもしれない。

子どもたちが着るカラフルなTシャツのように、違いがあるから面白い

気が付けば、もう最後の朝。海の見える丘へ行き、子どもたちは日課の体操をした。気持ちのいい朝陽に包まれながら、長年の友達のようにリラックスした表情で語り合う子どもたち。出会ってからまだ2日しか経っていないのに、その適応力の高さに驚かされた。

宿舎を後にする前には、みんなで協力して清掃。スタッフに助けられながら、ほうき役やちりとり役などきちんと役割分担しながら、お世話になった場所をきれいにしていった。

たくさんの思い出を胸に、一行は那覇市へと向かった。帰りの飛行機に乗る前に「おきなわワールド文化王国・玉泉洞」で最後のごはん。「ソーキそば」や「タコライス」といった沖縄を代表するメニューの他にも、「サトウキビご飯」や「クーブイリチー(昆布と豚肉を使った沖縄の伝統料理)」、南国らしいカラフルなフルーツなど現地でしか食べられない料理をみんなで堪能した。

自然と自分たちが通う学校の給食の話になり、「そんなメニューもあるの?」といった、暮らす場所の違いで盛り上がる姿も。みんな違うバックグラウンドを持っているからこそ、それぞれの良さを引き立て合うことができるのかもしれない。

普段と違う環境や出会いが、子どもたちの成長につながる

「子どもたちが積極的に交流してくれたおかげで、お互いに良い刺激があり、普段知らない一面を垣間見ることができました。旅行の経験などない子どももいましたが、『帰りたい』という子どもは一人もいなかったのが印象的でしたね」。そう語るのは、尾道拠点のマネージャーである山田克芳(やまだ・かつよし)さん。

阪神尼崎拠点スタッフの柳田舜平(やなぎた・しゅんぺい)さんも同意見で、「社会に出るにあたって大切な集団行動。初対面の子どもたちと、それを体験できた今回の沖縄旅行は、子どもたちにとっても大きな成長につながったと思います」と語った。

楽しい時間は、あっという間に過ぎ去り、拠点ごとに帰路に着く子どもたち。沖縄旅行の感想を聞くと「楽しかった」「海がきれいだった」という声や「新しい友達ができた」という声も。3日前、那覇空港で見た緊張しつつも期待にあふれていた顔が、新しい仲間と共に充実した時間を過ごしたことで、たくましい顔つきに変わっている気がした。

撮影:永西永実

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。