社会のために何ができる?が見つかるメディア

【重度障害者雇用を考える】個人に寄り添い、選択肢を増やす。福祉事業者の先進的な取り組みから探る精神重度の「働く」

- 精神重度障害は、症状に個人差があり環境による影響を受けやすく、集団的な支援が困難

- 個人に適した柔軟な支援が、精神重度障害者の就労機会を広げている

- 地域ごとで福祉・医療、企業等が連携し、働く環境・機会の選択肢を増やしていくことが重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

障害者の就労や働き方について、今取り組むべき課題を探り、具体的な解答やビジョンをさまざまなプログラムを通じて考える「就労支援フォーラムNIPPON」(別ウィンドウで開く)。2020年12月に開催されたメインとなる東京での集会は7回目を迎えた。

そのプログラムの中から、12月13日に行われた分科会「『重度』障害者の『働く』の新デザイン ~現状からみる答え~」の模様を全3回にわたってお届けする。

重度障害とは、生活における支障の程度や症状などに応じた「障害等級表」(別ウィンドウで開く)の第1級、第2級および第3級の一部に該当するもので、生活を送る上で日常的に個別の援助が必要となる。

前回「知的『重度』の働く」(別ウィンドウで開く)に続く第2回目のテーマは「精神『重度』の働く」。精神重度障害のある利用者の支援を行う福祉事業所の取り組みや課題と共に、より良い働き方につながるヒントを探った。

〈パネリスト〉

池田真砂子(いけだ・まさこ)

一般社団法人ルンアルン 理事

野路和之(のじ・かずゆき)

NPO法人わかくさ福祉会 理事長/障害者就業・生活支援センターTALANT センター長

中川均(なかがわ・ひとし)

NPO法人全国精神保健職親会 理事長

〈進行〉

村上智則(むらかみ・とものり)

日本財団 公益事業部国内事業開発チーム リーダー

就労機会を広げる「個人」に寄り添う支援モデル

「重い精神障害がある人の就労については、考慮しなくてはならない点がいくつかあります。まずは、症状に個人差があり集団的な支援が向かない点。症状に波があり、環境の変化が苦手で、施設で上手くできていたことが就労先の企業では上手くできないことがある点。信頼関係が重要になり、さまざまな人が入れ替わり立ち代わりする支援モデル・連携モデルが向かない点などが挙げられます」

そう語るのは、精神障害者の就職活動や職業生活の支援を行う一般社団法人ルンアルン(別ウィンドウで開く)の理事を務める池田さん。

重度の精神障害がある人は、症状に個人差があり環境の変化に影響を受けやすく、自身の希望や思いを伝えることが難しい人や、過去のつらい体験により大きなトラウマを抱えた人も多いという。

そんな精神重度障害者の支援にあたって池田さんが着目しているのが、個別の就労活動と職場定着の支援を中心とした就労支援モデル「IPS(アイ・ピー・エス)」である。

「IPSとは『Individual(個別・個性的) Placement(配置・職業紹介) and Support(支援)』の頭文字をとったものです。個人に適した職業紹介とサポートのことを指し、1980年代後半にアメリカで精神医学の研究を行うベッカー,デボラ・R氏が当事者やピアサポーター(※)と一緒に重い精神障害のある人が仕事に就ける方法を考える中で生まれた支援モデルです」

- ※ 同じ問題を抱える人を仲間の立場で支援する当事者のこと

IPSの特徴は、担当スタッフと1対1の関係で就労に取り組むことができるため、当事者のコンディション(精神状態や体調等)や希望に沿った形で仕事探しを進められると同時に、生活支援をセットで受けられる点だ。

[IPSの特徴]

- 除外基準がない

- 担当のスタッフとマンツーマンで継続的に取り組む(少人数担当制)

- どんなに重い障害があってもその人にあった形での一般就労が可能と信じて進める

- 「働きたい」と希望があったら、すぐに職探しをはじめ、準備や訓練に時間をかけ過ぎない

- 生活支援とセット(医療との連携・社会保障など経済的側面も大事)

- 全ての支援は利用者の希望に基づいて行う

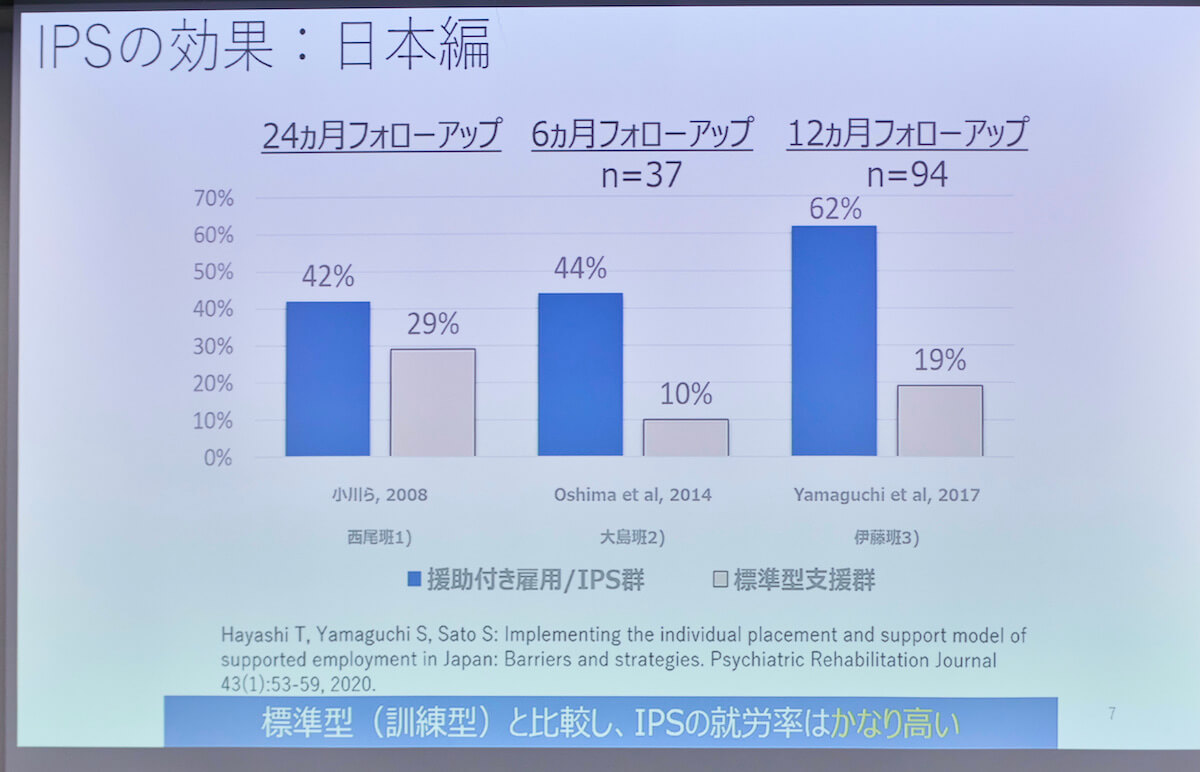

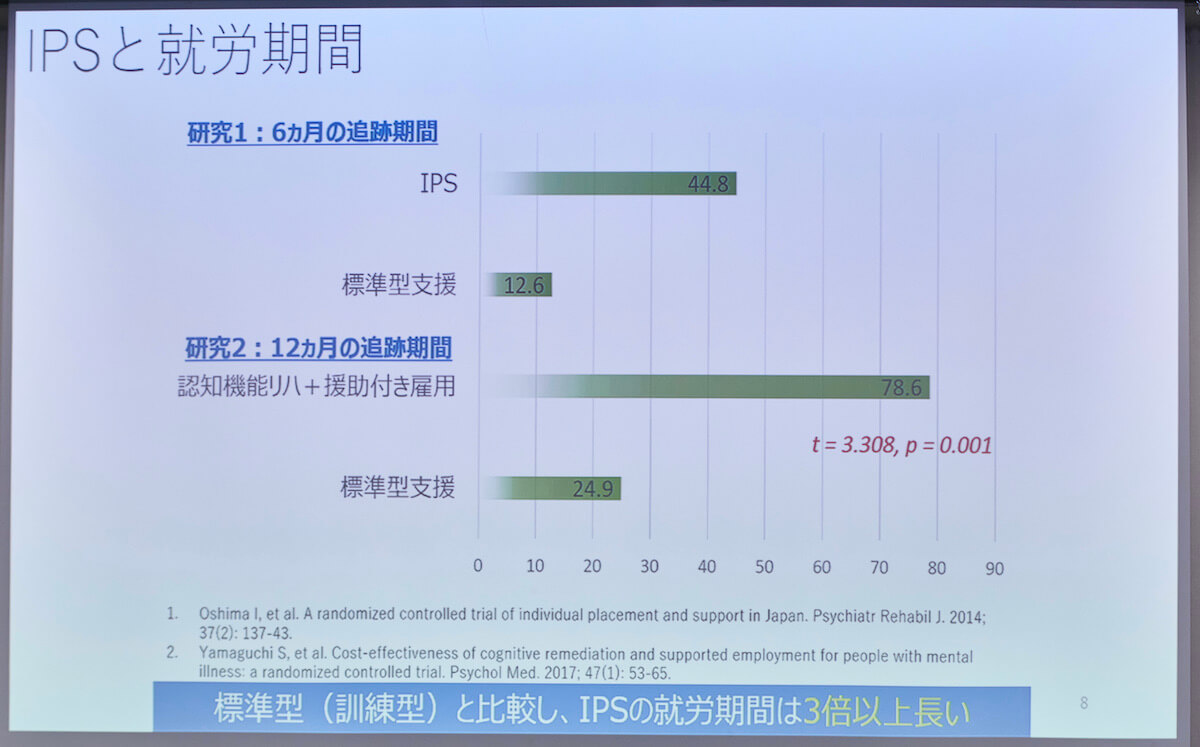

実際に、標準型(訓練型)の就労率と比べた場合、高い成果があるというデータも出ている。

「いろいろと紹介してきましたが、IPSも完璧な支援とは言えません。就労率で言えば40〜50パーセントですし、報酬との相性もいま一つです。個人的には、ジムと言ってもパーソナルジムとエアロビクスのクラスがあるように、標準の訓練型とIPSの両方が選択肢としてあり、障害がある人にとって選択肢が多くなれば良いと考えています」

精神障害者にとっては高い「福祉」のハードル

池田さんに続いて、マイクを取ったのは、NPO法人わかくさ福祉会(別ウィンドウで開く)の理事長を務める野路さん。彼が特に強調するのは、精神障害者を取り巻く現状への理解だ。

「端的に言うと、重度の精神障害がある方は、働いていても、働いていなくても大変な状況に置かれていることが多いのです。就労が決まると障害年金が切られます。しかし、実際にはキャリアを積みにくい仕事内容や低賃金の仕事も多く、生活が大変になり、それによって症状が悪化するケースもあります。また、働いていない方は、生活困窮者や長期入院をされている方が多く、その30パーセント以上が居住支援さえあれば退院できる人たちです。ですが、支援がないから入院したままでいるしかない。それはご本人や社会にとって大きな機会損失だと思います。中には、社会福祉を受けることへの抵抗感から支援を要請できない方もいます。こういった方たちに必要な福祉を分かりやすい形で提供することが、就労支援の第一歩なのではないでしょうか」

生活困窮者や長期入院を余儀なくされる当事者にとって、福祉のハードルは高いと野路さんは言う。

「利用者に寄り添う伴走型の支援や、利用者の職場内の支援環境を整えるジョブコーチ支援などにより、まずはやってみて、不安をぬぐいさり、徐々に自信を回復させていくような新しい就労支援のスキームを構築する必要があると考え、私たちは取り組み始めています」

より良い就労支援のヒントを「職親」から学ぶ

「宮城県栗原市にある大場製作所は、昔から精神障害者の雇用を積極的に行ってきた先駆的な企業です。その中でも興味深いのが『職親(しょくおや)』という制度です」

最後に支援事例を紹介するのは、NPO法人全国精神保健職親会(別ウィンドウで開く)の理事長を務める中川さん。

「職親」とは「職場の親」という意味を指し、まだ精神障害者を支援する制度が整っていなかった1960年代より、当事者に社会参加や就労訓練の場を提供してきた中小企業のこと。そして、職親には誰もが平等に働く機会を得るために大切にされてきた精神があるという。

「大切なのは、焦らず、慌てず、諦めずに、本人の潜在能力を引き出すこと。特徴的なのが、企業と地域の福祉サービスの連携です。受け皿となる企業の他に、障害者の方の心の状態や体調が悪くなってしまったときにサポートするためのさまざまな福祉サービスも用意されています」

企業と地域の両輪でサポートすることが重要であるという中川さん。

「障害者雇用が進まない理由には企業側にも原因がありますが、企業からしてみれば、『関心があってもどこに相談すればいいの?』『合理的配慮といってもどこまで配慮すればいいの?』『そもそも精神障害って何?』といったような、いろんな不安や疑問を抱えています。それを一堂に会する場を設けて解決していこうというのが、いま私たちが取り組んでいることです」

全国精神保健職親会では、企業以外に、行政や医療機関、就労支援機関を地域ごとでネットワーク化し職親企業の好事例の取り組みを共有するワークショップ事業に取り組み始めている。まずは東北・関東・近畿・九州地区で事業展開を目指し、職親への参加企業を増やしていく計画だ。

症状に個人差があり、環境による影響を受けやすく、福祉そのものが大きなハードルとなりやすい精神「重度」障害者の就労問題。さまざまな福祉施設や企業の取り組みを共有し、当事者自身が選べる選択肢を増やしていくことが重要と言える。

撮影:十河英三郎

【重度障害者雇用を考える】

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。