社会のために何ができる?が見つかるメディア

孤独死を「自分ごと化」してもらうために。遺品整理士がミニチュアで伝える命の尊さ

- ライフスタイルの変化により孤独死は増加傾向に。高齢者に至っては268パーセント増

- 小島美羽さんは父親の死をきっかけに「遺族に前に進んでほしい」と遺品整理士に転職

- 孤独死は「身近な問題」。現場をミニチュア化し、つながりの中で生きることの大切さを伝える

執筆:日本財団ジャーナル編集部

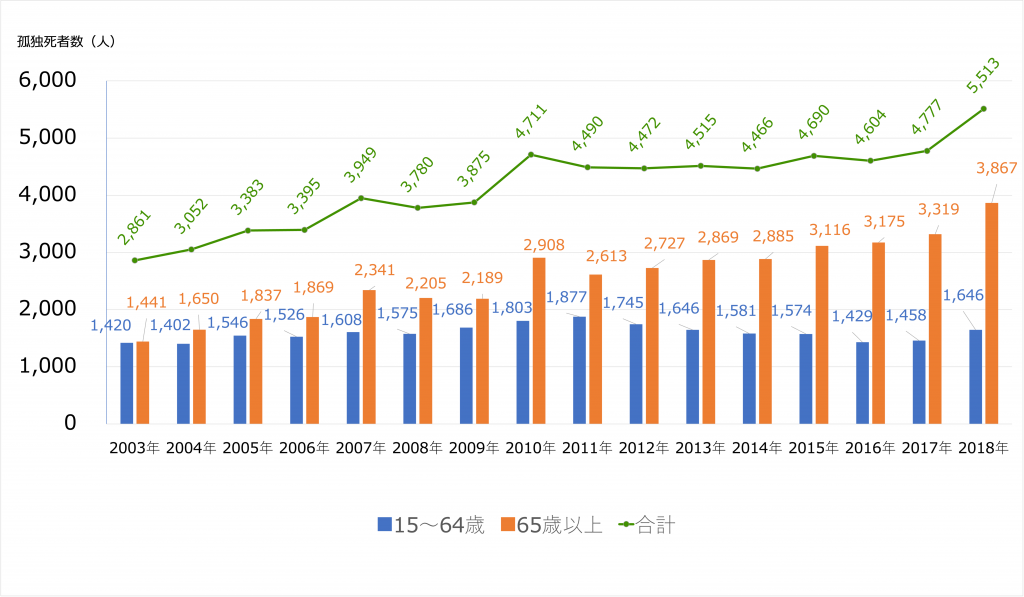

国土交通省の「東京都区部における年齢階級別の孤独死数の推移」によると、毎年1,400人以上の15歳〜64歳の人が孤独死として亡くなっている。

図表:東京都区部における年齢階級別の孤独死数の推移

さらに注目したいのは65歳以上のデータだ。孤独死者数は増加傾向にあり、2018年の孤独死者数は2003年と比べて2.5倍以上 。この背景には日本における核家族化や居住形態、経済状況の変化など複数の要素が絡んでいるとみられている。

社会問題にもなっている孤独死。その中には、亡くなった3年後に遺体が発見されたという事例もある。こういった人間の尊厳に傷がついてしまうような凄惨な孤独死を増やしてはいけない。そのため、現代のライフスタイルに合わせた「孤立させない仕組みづくり」が早急に求められている。

遺品整理人として働く小島美羽(こじま・みう)さんは、一風変わった方法で孤独死の現状を伝える活動を行っている。

※この記事は、日本財団公式YouTubeチャンネル「ONEDAYs」の動画「【孤独死の現場をミニチュアに】遺品整理人の壮絶な1日に密着してみた」(外部リンク)を編集したものです

孤独な餓死者。日本だからといって他人ごとじゃない

30センチ四方ほどのミニチュアハウス。ひとり暮らしと思われるその部屋にはごみ袋、雑誌、縛られた新聞紙などが散乱している。注目したいのは部屋の真ん中に配置されたじゅうたんと座いす。どちらにも赤黒いシミがべったりと付着している。

「これは自宅で餓死された方の部屋をミニチュア化したものです」

そう話す小島美羽さんは、孤独死の現場をミニチュア化し、不定期で展示会を開催している。

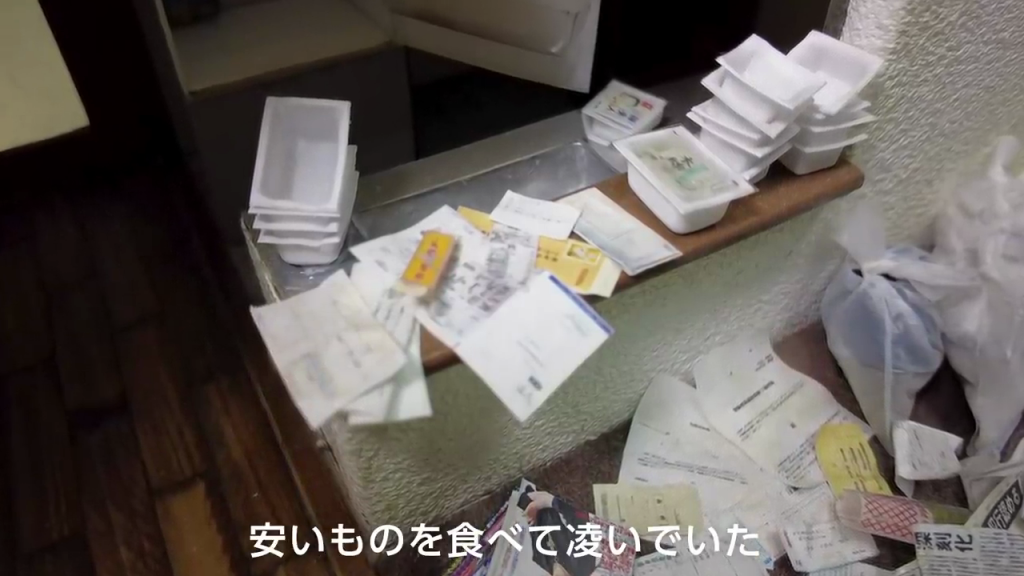

また、このミニチュアのキッチン周りには大量の豆腐の空き容器が重なっている。

「この方は派遣の仕事をされていたんですけど、仕事がなくて。食べるものもずっと豆腐のような安いものだけでしのいでいました。困窮していたんでしょう。日本は食に困らないイメージがあるかと思いますが、こうして餓死で亡くなる方もいるんです」

他にも小島さんが制作したミニチュアは真っ赤に染まったバスタブ、ロフトへの階段に吊るされた血痕付きのロープ、壁に「ゴメン」と養生テープで書かれた部屋など、強いメッセージ性がある。

なぜこういったミニチュアを作り始めたのか。

「孤独死は『自分に関係ない』という若い方が多くて。どうしたら自分ごとのように考えてもらえるのかと考えたときに、思いついたのがミニチュアだったんです。伝えたい意味を込めて作ろうと思って」

故人に安心してもらい、遺族にも前向きになってほしい

小島さんの本業は、遺族に代わって亡くなった人の部屋を片付けて清掃し処分する遺品整理士だ。

仕事の依頼は夏が一番多いという。夏場の遺体は2日も経てば腐敗が始まり、臭いが発生するため、近隣住民が大家に苦情を伝え、中に入って遺体発見につながるケースが増えるそう。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で依頼も増加している。周囲の人々との交流が断たれてしまったことで、当人の異変に気付きにくくなってしまったからだ。

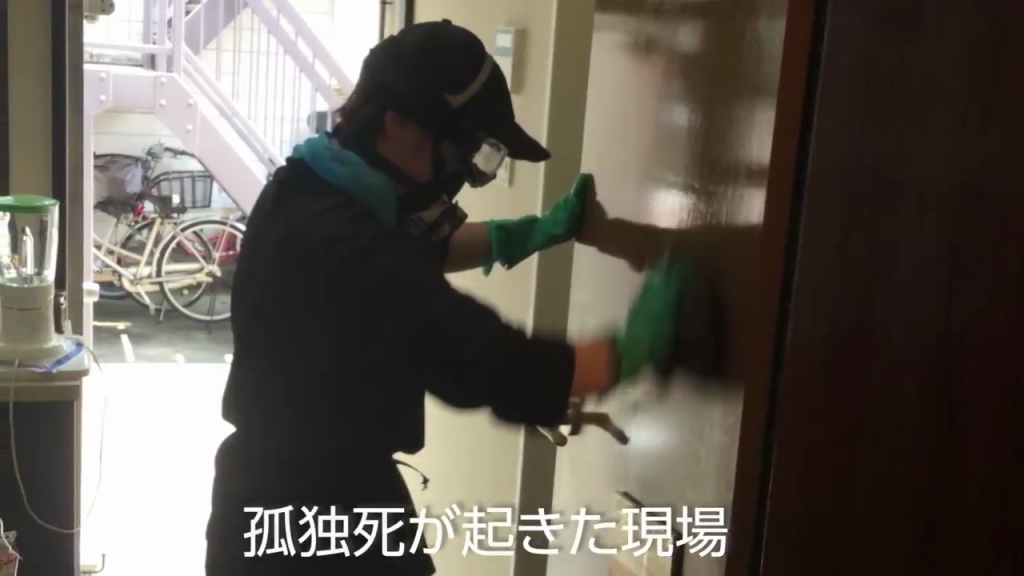

取材では、現場に同行することができた

訪れた一軒家には70代の男性が暮らしていた。隣の家には息子家族が住んでいたが、父親が亡くなっていることに1カ月気付かなかったという。

この日の気温は34度。しかし、死臭が外に漏れると近所に迷惑がかかるため、部屋の窓を開けることができなかった。作業は3時間以上にも及んだ。

「この部屋は、また様子を見に来て確認することになると思います。清掃が終わると臭いがしなくなったような感じがするんですけど、何日か経つと臭いがするときがあるんです」

清掃作業は、1つの現場につき最低でも2回は行う。「『これなら大丈夫!』と自信が持てない限りは、再び現場へ出向きます」と小島さんは話す。一家心中の現場では30回以上も訪れたことがあったという。

この仕事について抵抗はないか、小島さんに尋ねた。

「大丈夫というか、故人も同じ人間だと思っています。私自身もこうなるかもしれないと……。あと、亡くなられた方を家族だと思うようにしているんです。『家族の部屋を清掃している』という気持ちでいるから平気なのかなと思っているんですけど」

なぜ小島さんは遺品整理士という仕事に就いたのか。それは自身の過去の体験からだという。

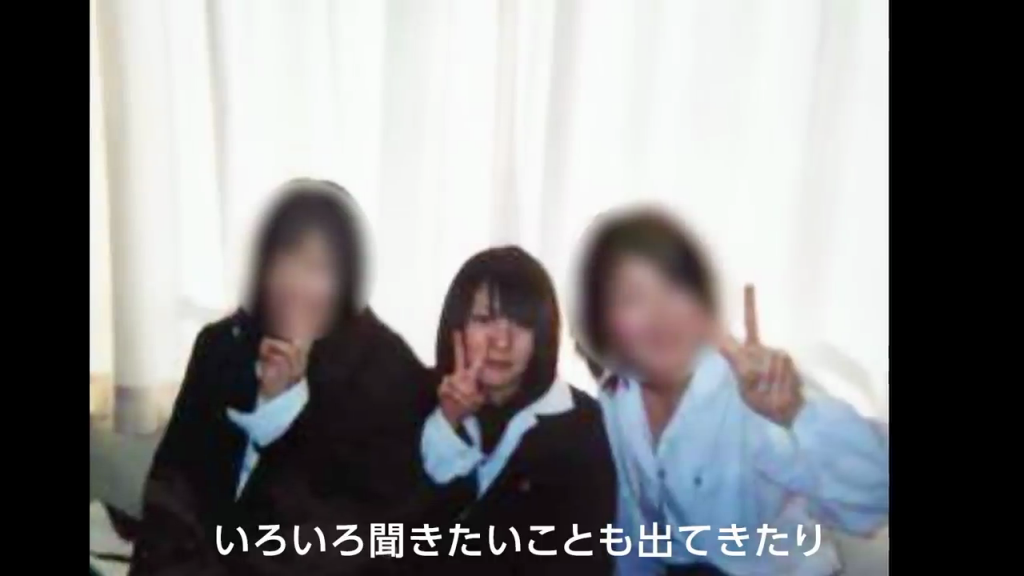

「17歳の時に父が脳卒中で倒れて、そのまま亡くなってしまったんです。思春期ということもあって、当時は父のことを避けていました。でも、あとから聞きたいことがいろいろ出てきたり、後悔することもあって。高校を卒業してから郵便局で働いていたんですけど、その時に遺品整理士という仕事があることを知りました。私も家族を亡くした立場なので、依頼する方の気持ちが少しは理解できるんじゃないかと思ったんです。あと、亡くなった人の立場になると不安だと思うんですよね。残した人が心配で天国に行けないんじゃないかって。亡くなった方には安心して天国に行ってほしい、遺族の方にも一歩前に進んでもらうお手伝いができればと思い、この仕事に就きました」

ミニチュアに込めた「孤独死は他人ごとではない」という思い

現場から戻った小島さんは、展示会に向けて遺族の方との調整とミニチュア制作を進める。

「これはごみ屋敷のミニチュアです。制作には時間が結構かかりますね。ごみ屋敷こそ他人ごとじゃないと思っていて、いろんな事情があってこのようになってしまうと思うんです。いじめ、離婚、失恋……。生きる気力を失ってしまうとごみも捨てられなくなってしまう。誰にでも起こり得ることなので」

「孤独死は誰にでも起こり得る」ことで「つながりの中で生きることが大切」。そんな想いが、小島さんのミニチュアには込められている。

最後に小島さんはこう話す。

「本当に死は止められない。自分にも分からないし、誰にも分からない。だから後悔のない生き方をしてほしいですね。そして、大切な人を大事にしてほしいと」

人と人とのつながりが希薄化する現代社会において、孤独死は誰にとっても身近な問題と言える。家族だけでなく、地域で見守る。そんな支え合いの心が、誰もが安心して暮らすために必要なのではないだろうか。

【孤独死の現場をミニチュアに】遺品整理人の壮絶な1日に密着してみた(動画:外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。