社会のために何ができる?が見つかるメディア

若者向けのヘルスケア相談室「ユースフレンドリーファーマシー」を広める意義を薬剤師に聞いた

- 「性と生殖の健康と権利:SRHR(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツ)」は、日本ではあまり認知されていない

- 「ユースフレンドリーファーマシー」は若者向けのヘルスケア相談室。SRHRを広げる目的で開催

- 自身も他人も尊重する人権感覚を養うことで、SRHRが当たり前の社会に変わっていく

取材:日本財団ジャーナル編集部

「性と生殖に関する健康と権利」という言葉を知っていますか?

「性と生殖に関する健康と権利」とは、「Sexual and Reproductive Health and Rights(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツ)、以下SRHR」を日本語に直訳した言葉で、自分の体に対するプライバシーや自己決定が尊重される権利のこと。

具体的には「性的関係をいつ・誰と持つか」「子どもを持つか持たないか。いつ・何人持つか」などを、自分で決められることを指します。

世界では基本的な人権の1つとして扱われているSRHRですが、日本では聞きなじみがほとんどありません。その背景には人権が尊重されず、それゆえ性に関する話題がタブー視されている社会の現状があります。

性教育についても遅れており、生殖については教えても、妊娠の経過である性行為は取り扱わないとする、はどめ規定(※)があり、避妊などに関する知識が若者には十分に行きわたっていない、性についての悩みがあっても相談しづらいといった問題があります。

- ※ 国が定める学習指導要領に「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする」「妊娠の経過は取り扱わないものとする」と記載があり、通称「はどめ規定」と呼ばれている。参考:学校の性教育で“性交”を教えられない 「はどめ規定」ってなに? | NHK(別タブで開く)

そういった問題を解決するためにも、SRHRが溶け込む社会をつくろうと活動しているのが、東京都荒川区にある薬局の薬剤師であり、一般社団法人SRHR pharmacy PROject(外部リンク)の代表、鈴木怜那(すずき・れいな)さんです。

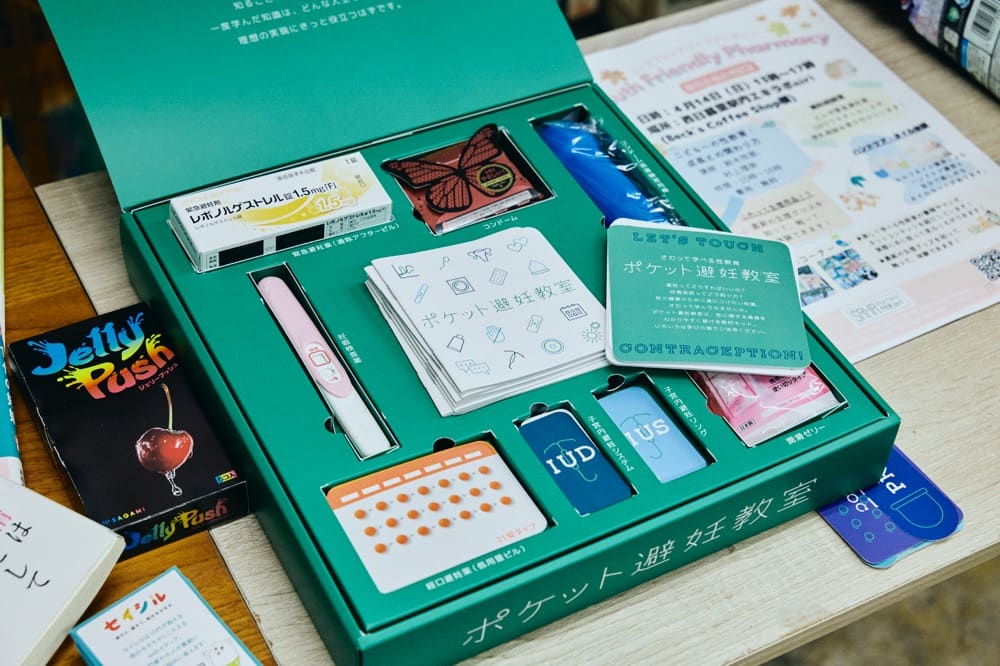

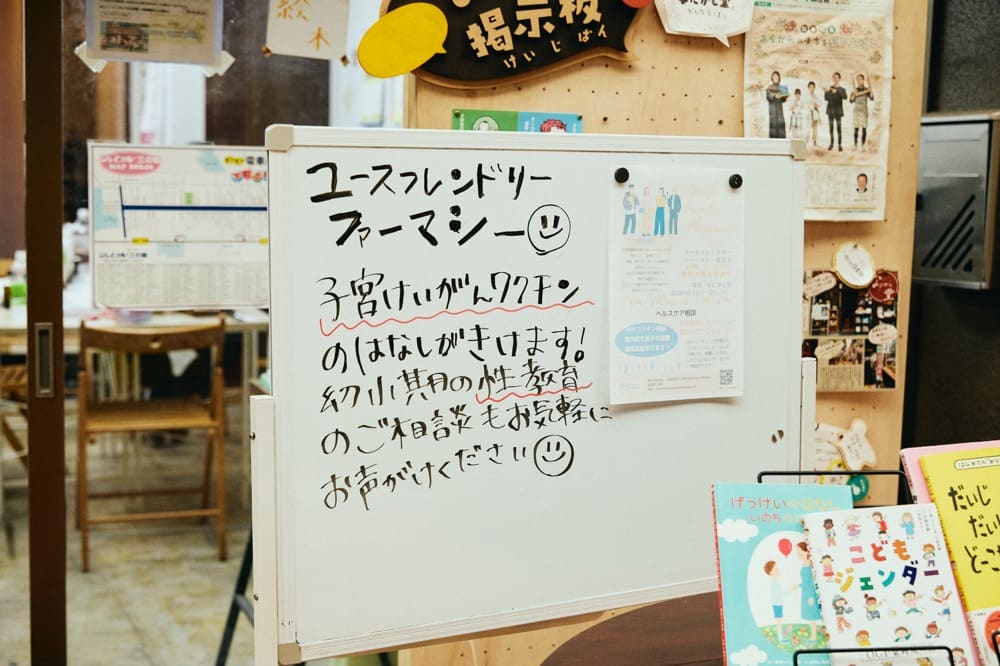

その活動の1つが、若者が体や性の健康について相談しやすい場所を展開する「ユースフレンドリーファーマシー」。一体どんな活動なのか、なぜ薬剤師である鈴木さんがその活動をしているのか、お話を伺いました。

日本における性教育の遅れは複雑。大人が学ぶ場所の提供も

――鈴木さんがSRHR pharmacy PROjectを立ち上げた理由について教えてください。

鈴木さん(以下、敬称略):薬剤師として働きながら、薬局という場所の在り方を考えるようになったんです。

もともと薬局は「街」になじんでいて、誰でも入りやすく、体や健康のことについて相談できるような場所だったと思うのですが、調剤薬局という形が確立していくにつれ、処方箋がないと入りづらい場所になってしまいました。

そこを打破したかったのと、病気になってから行くところではなく、病気になる前にも体の相談ができる場所にしたいという思いがありました。それが薬局のあるべき姿だと思っていたんです。

――そこから、どのように今の活動にたどり着いたのですか?

鈴木:漠然とした「地域に貢献したい」という気持ちもあって、何かできることはないかと模索していた時、もともと興味のあった女性のヘルスケアについて勉強をしていて、SRHRという考え方に出合いました。

国際的には基本的な人権の1つとして取り扱われていますが、日本ではまだまだ浸透していませんし、もっと知られるべきだと思ったんです。

SRHRとは分かりやすくいうと「自分の体は自分のものであり、プライバシーが守られ、差別や強制、搾取や暴力を受けず、自己決定が尊重されることを当たり前にしよう」という考え方とのことです。

――そのSRHRが日本に浸透していない理由はどんなところにあるのでしょうか?

鈴木:少しずつオープンになってきていますが、日本では性は秘め事という文化があり、なかなか性教育が進んでいないことがその理由ではないでしょうか。

性教育が進んでいないことについては、いろいろな要因があります。環境や社会、日本人の民族性などもあり、一言では言い表せません。

日本人は集団意識が高いため、相談するということに対してのハードルが高い人がいます。性格が内向的であったり、プライベートなことを外に話したりするということに抵抗感がある人もいます。若者も働き世代も、悩むことや失敗することが許されない社会の中で生きているので、「こんなことを『悩んでる』と言っていいのだろうか?」と考える場合もあるかと思います。

例えば、月経については人それぞれで悩みも違います。これぐらいの痛みは我慢できるから大丈夫と考えていても、相談室でよくよく話を聞くと、病院に行った方がいいと判断できることはよくあります。

――そのほかに、日本の性教育について鈴木さんが課題に思っているところはありますか?

鈴木:避妊とそれを学ぶ機会についてです。

日本では一般的にコンドームが避妊具として認識されていますが、本来は性感染症の予防のためのもので、避妊具としての効果は低用量ピルなどと比べると劣っているんです。避妊具を使用したのに妊娠してしまう、いわば避妊失敗率を指すパール指数(※)というものがあるのですが、コンドームのパール指数は2〜13で、ピルのパール指数は0.3〜7と、コンドームの避妊失敗率はピルと比較すると高いです。

避妊に関しては女性だけの問題ではなく男性にも大きく関わりますが、そういったことを教わる機会は、高校生の時に授業で1度教えてもらう程度です。社会生活において本当はとても重要な内容なのに、大人になって学ぶ機会が少ないというのも課題だと感じています。

ただし、現在は少しムードも変わり、しっかりと学んだ方がいいという風潮になってきているので、さらに地域でその土台を広げていければと考えています。

- ※ その方法を用いて避妊を行った 100 人の女性が 1 年間に妊娠する件数。参考:計画的妊娠について(避妊方法など) | 国立成育医療研究センター(外部リンク)

――薬剤師の方がSRHRを広めていくことには、どういった意義があるのでしょうか?

鈴木:薬局ではヘルスケア全般の相談を受けています。その中には避妊、生理、更年期障害などセクシュアルに関することもあります。

薬剤師がSRHRを尊重した考え方を持ち、さまざまな情報や選択肢を提供することによって、患者さんや薬局を訪れた人の自己決定を後押しできると考えました。SRHRが薬剤師にもあまり知られていないことに関しても問題だと感じています。

薬局をセクシュアルヘルスも含めて 、健康について相談できる場所として地域住民に知ってもらいたいという思いがあります。

――SRHR pharmacy PROjectの主な活動を教えてください。

鈴木:活動の柱は大きく3つあります。

1つはSRHRを学ぶことができる場所の提供で、勉強会や講習会を定期的に開催しています。

次に政策提言です。最近ですと緊急避妊薬の市販化(※)の流れがありましたが、導入されると販売を担うのは薬剤師です。ですが、現場の薬剤師の声を上げる場所がないため、地域で薬剤師をどのように活用できるか、どのように関われるかを考え、それを私たちの団体で主張したいと考えています。

最後に海外では常設化されている国もある、ユースフレンドリーファーマシーの在り方を日本で確立することです。

- ※ 世界の約90カ国では処方箋なしでも薬局で購入できるのに対して、日本では対応が遅れていたが、2023年11月から試験的に一部の薬局で市販されるなど、日本でも市販化の流れがでてきている。参考:緊急避妊薬 医師処方箋なし試験的販売 どんな薬局で?開始時期は | NHK

――「ユースフレンドリーファーマシー」とはどんなものなのですか?

鈴木:医療にアクセスするのが難しい発展途上国や、国民皆医療保険制度のないアメリカのような国に広がっている取り組みで、国やNPOが主体となり繁華街のような場所で、若者たちに対して安全な性交渉についてのカウンセリングや性感染症の検査、ピルやコンドームの無料配布、性暴力被害者の支援などを行う薬局のことです。

日本にはまだない取り組みです。

――そのユースフレンドリーファーマシーが日本にも必要だと考えたわけですね。

鈴木:はい。日本では若者が性だけではなく、ヘルスケアの相談ができる場所が少ないこと課題に感じていたので、そういう場所になれればという思いがありました。

ただ一方で、病院がたくさんあり、国民全員が保険に加入する日本では諸外国と同じような形でユースフレンドリーファーマシーを広げていくことはできないので、日本ならではのやり方を模索しながら確立できればと考え、薬剤師や保健師の仲間と共に活動を開始しました。

――現在は鈴木さんがお勤めの薬局で、ユースフレンドリーファーマシーを開いているのですか?

鈴木:はい。それ以外にも東京都荒川区南千住にある子どもの居場所「なにかし堂」や、地域のイベントなどに出展させてもらうこともあります。

鈴木:開催は月に1回程度で、主に思春期、働き世代を対象にしております、親子で訪れる方もいらっしゃいます。

――実際に、性や体についての相談に訪れる若者は多いのでしょうか?

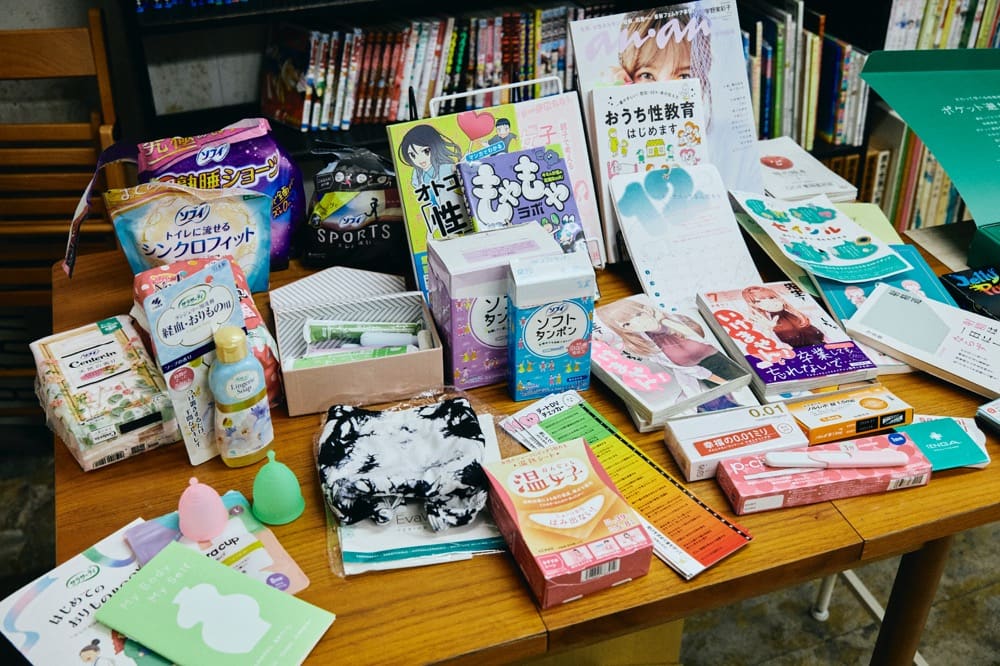

鈴木:チラシには一般の方向けに性の相談をできることを書いていますが、あくまでそれはヘルスケアの内の1つです。「なにかし堂」では、よく分からないけどイベントがやっているからとふらっと入ってくる人がほとんどで、展示されている性教育の本や生理関係のグッズを見ているところから、なんとなくお話を始めて、悩みについての話に発展していくことが多いです。

――これまではどんな相談が多かったですか?

鈴木:月経に関するさまざまな相談やダイエットに関すること、妊活・不妊に関すること、更年期のトラブルに関することなど、相談は多岐にわたります。中には、パートナーとの関係や避妊に関する相談などもありました。

――そういった方たちの相談にはどのように応えているのでしょうか?

鈴木:相談に乗るというよりは情報の提供です。彼氏が避妊してくれないという悩みなら、ピルなど女性が避妊する方法もあることを伝えたり、そもそもデートDVの可能性もあるのでDVのチェックができる用紙をさりげなく渡してみたり……。心当たりがあるということであれば、必要な支援やサービスの情報を伝えることもあります。

――若者に接する際に何か意識していることはありますか?

鈴木:私が思春期の時とは、全く違う価値観が存在していることを意識しています。例えば、そこまで太っていない子どもが「痩せたい」と言い出したら、私たち大人は「痩せる必要はないよ」と伝えてしまいますよね。でも今の子どもたちにとって、外見というのはとても大事な要素で、それが伴っていないだけで仲間に入れない、友だちに無視されるというようなことが実際に起きています。

その事態の善し悪しは別としても、そういった背景を知らない大人が安易に自分の価値観で子どもに話してしまうのは、残酷なことだと思います。そのためヘルスケア以外にも、外部のプログラムなどを使い、思春期の若者への接し方について私たちも学ぶようにしています。

SRHRを広げるためには、人権感覚を養うことが必要

――SRHRを日本に広げるために、私たち一人一人ができることはどんなことでしょうか?

鈴木:人権感覚、つまり「自分も相手も大事にする意識」を持つことは大事だと思います。日本人の場合、私も含めてですが、人権という考え方が欠けていると思います。いくら性教育に力を入れても、人権感覚がないとSRHRはよく分からないと思うんです。

例えば、性的行為の前にお互いの気持ちをしっかりと確認する「性的同意」が広がりつつありますが、「ムードが崩れる」と否定的な人がいます。そういうムードの話ではなく、相手の体調や気持ちを尊重することも相手の人権を尊重することなんですよ。

人権に対して学ぶ空気をつくっていかないといけないと思います。

――どうすれば変わっていくのでしょうか?

鈴木:幼少期から人権について伝えていくことが重要だと考えていて、これは家庭でも教育現場でも必要だと感じています。ただ、大人が正しい人権感覚を持っていないと、子どもにも正しく伝えられないため、地域で知る機会というものが必要だと思っています。そのために、私たちは少しずつですが活動をしています。

SRHRの考えを知れば、自分のことや、相手、他人のことも尊重していく必要性に気付き、自分だけでなく周囲も幸せになっていくはずです。これを見てくださった方には「SRHR」という考えをあることをぜひ知っていただけると幸いです。

編集後記

パートナーや親子でも性については話しづらい、そう思う人も多いかもしれません。しかし性をタブー視する空気が、日本の性教育やSRHRの浸透を遅らせていることがよく分かりました。

若者だけでなく、全ての人が自分も相手も尊重する人権感覚を養い、体の健康と同じようにセクシュアルヘルスについて相談できる場所・仕組みをつくっていくことが、性に悩んだり、苦しんだりする若者を減らしていけるのではないかと思います。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

鈴木怜那(すずき・れいな)

北陸大学卒業。地域で女性と子どもの健康をサポートする薬剤師として、薬局での女性ヘルスケア講座や性教育講座を開催するなど精力的に活動。薬剤師をもっと身近に知ってもらうため、薬局外の活動(ワークショップの開催)も行っている。団体の活動の1つであるユースフレンドリーファーマシーでは、若者に優しい相談室を目指し、荒川区内で場所を変えながら運営中。第5回薬局アワード最優秀賞受賞。

一般社団法人SRHR pharmacy PROject 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。