社会のために何ができる?が見つかるメディア

少子高齢化、人口減少で広がる地域医療の格差問題。航空救急が解決の一手に

- 少子高齢化による人口減少が進む日本では、医療における地域格差が広がっている

- 琉球諸島全域で医療支援活動を行うメッシュ・サポートでは、航空機やヘリを活用し格差改善に注力

- 目指すのは小型飛行機による航空救急の行政事業化。へき地や離島の医療の現状を周知させる必要がある

取材:日本財団ジャーナル編集部

私たちが日本で安心して暮らせている理由の1つに、「医療の発展」が挙げられるでしょう。急な病気やけがをしても質の高い医療サービスが受けられる。それは安心・安全に暮らせる社会を築く上で重要な要素です。

しかし、少子高齢化が進む日本では、医療における地域格差が広がっています。特に離島の多くでは人手が不足し、施設や機器も十分に整っていません。一方で、住人の高齢化によって、医療ニーズは拡大するばかりです。

そんな医療格差を改善するため、沖縄を含む琉球諸島全域にて医療支援に取り組んでいるのがNPO法人メッシュ・サポート(外部リンク)です。同団体では小型飛行機やヘリコプターを使って、離島で暮らす人々の命を救うための活動に邁進しています。

へき地や離島で暮らす人々にとってその活動がいかに重要なものか。代表を務める塚本裕樹(つかもと・ひろき)さんにお話を伺います。

離島が多く、行政のドクターヘリだけでは対応しきれない

――まずはNPO法人メッシュ・サポートがどのような活動をされているのか、教えてください。

塚本さん(以下、敬称略):私たちは航空機を使って、琉球諸島全域におけるへき地や離島が抱える医療格差を改善するべく活動しています。民間団体として、国や自治体ではカバー仕切れない地域医療の問題を解決しようと取り組んでいます。また、沖縄県や鹿児島県とも連携を取りながら、ゆくゆくは私たちの活動を行政に担ってもらえるような働きかけも行っています。

国や自治体がへき地や離島の医療問題に対し、何もしていないという訳ではありません。沖縄や鹿児島が抱える医療格差の問題が複雑で、対応が追いついていないのが現状です。

2007年に、全国各地にドクターヘリを配備する「ドクターヘリ特別措置法※」が施行されました。これにより、現在、全ての都道府県にドクターヘリが配備されています。鹿児島、奄美大島、沖縄にも1基ずつ配備されました。

しかし、琉球諸島は鹿児島から台湾までの約1,200キロメートルにわたって島々が飛び石状に連なり、かなり広域での活動を要するため、それだけのドクターヘリでは対応しきれないのです。その穴を埋めているのがメッシュ・サポートになります。

- ※ 正式には「救急医療用ヘリコプターを用いた救 急医療の確保に関する特別措置法」。救急医療用ヘリコプターの全国的な確保を図るため、救急医療の提供にかかる費用に関する補助や助成金交付事業を行う法人の登録、健康保険等の適用に係る検討等について定める法律。参考:厚生労働省(外部リンク/PDF)

――へき地や離島が抱える医療格差とは、具体的にどのような問題でしょうか?

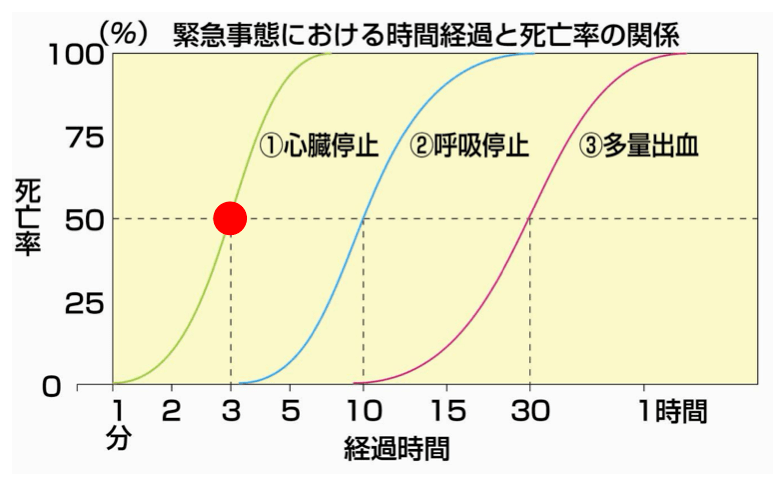

塚本:世界的にも有名な「カーラの救命曲線」というものがあります。簡単に説明すると、心臓停止や呼吸停止、多量出血といった症状が出た際に、発生から何分で死亡してしまうかを示した図です。

塚本:これによると、例えば多量出血の場合、15分以内に初期対応をしなければ危険なことが分かります。しかし、へき地や離島で暮らす人たちに何かあった場合、病院まで運ぶのに何時間もかかってしまうことがある。すると、病院に到着する頃にはすでに手遅れだった、ということもありますよね。

また、それだけではなくて、離島から病院まで運ばれてきて一命を取り留めたものの、距離や経済的な問題もあり、そこから自宅に帰ることが困難という問題もあります。結局、亡くなるまで病院にいざるを得ないケースがあるんです。あるいは、そのご家族がお見舞いに訪れることも困難だったりもします。

――遠く離れているから、なかなか移動できないということですね。

塚本:そうですね。だから、そんなときに私たちの航空機を活用していただいています。実際、家族のもとまで運んだ患者さんから感謝されたこともありますし、中には「自宅に戻れる」と理解した途端、みるみる元気を取り戻していく方もいました。

――メッシュ・サポートでは寄付を中心とする「自主運航」にもこだわっていると聞きました。

塚本:過去には県外の企業が沖縄の航空会社を買収して、メッシュ・サポートと同じような活動をビジネスとしてやろうとしたことがあります。でも、採算が合わなかった。

患者さんの搬送が頻繁にあるわけではないので、それ以外のときに遊覧サービスを展開したり、ヘリタクシーを始めたりしたんですが、結局、ビジネスとしては成立しなかった。その結果、ドクターヘリの担い手はいなくなってしまったわけです。

ですから、ビジネスではない形で運用できる仕組みを考えたところ、NPO法人としての自主運航にたどり着きました。

家族を看取るために、大きな借金を背負ってしまう人も

――沖縄や鹿児島に住む方々からの反応はいかがですか?

塚本:以前、説明会を開いたときのことです。その場に来てくださった方のご家族が過去に病で倒れてしまって、与論島から沖縄まで救急搬送されたそうなんです。

病院では余命数日と宣告されたことから、看取りのためにご家族は最後まで付き添うことを決めました。結果、2カ月ほど生きられたそうなんですが、その間、ご家族は沖縄のホテルでの生活を余儀なくされました。宿泊費もかさみますし、仕事にも行けませんよね。その結果、200万円の借金を抱えてしまった、と。

これが陸続きの場所であれば自分たちの車で移動できるので、借金を背負う必要なんてないわけです。そのご家族からは、「メッシュ・サポートのようなサービスがあれば、自分たちみたいに苦労する人が減ると思います」と言っていただいたのが、強く印象に残っています。

――実際にメッシュ・サポートに救われたという人の事例も教えていただけますか?

塚本:いくつもありますが、例えば離島で急に産気づいてしまって、でもフェリーで沖縄本島の病院へ向かうのは時間がかかり過ぎて到底無理……という女性をヘリで運んだことがありました。

また、沖縄のトライアスロン大会に参加するために県外からやって来た方が、大会中に倒れてしまったんです。でも、大会中で道が封鎖されていて、救急車が現場に駆けつけるまで時間がかかってしまうことが分かり、救急でヘリを飛ばしたこともあります。

――搬送された方の中には県外の人もいらっしゃるんですね。メッシュ・サポートの存在によって、沖縄や鹿児島の離島に住む人たちだけではなく、観光で訪れる人たちの安全も守られていると感じます。

塚本:もしかすると、この記事を読む人の中には「そんな不便な離島に住むのをやめたら」と思われる人もいるかもしれません。でも、それは違うと思うんです。

離島の一つ一つが日本の領土で、その島の周りには海があって漁業などさまざまな活動が行われています。そんな離島や海を、住人の皆さんは私たちに代わって、守ってくれているともいえるわけです。

そう考えると、そこで暮らす皆さんにインフラを用意することは大切なことではないでしょうか。ただ、全ての離島に高度な医療環境を整えていくのは正直難しい。そこで重要な役割を果たすのが、救急時の移動手段だと思うんです。

塚本:また、移動手段を確保することで、離島で奮闘する医師の疲弊を防ぐことにもつながります。離島の医師が一人で何でもかんでも担う必要はなくて、臨機応変に島外の医療機関を頼ればいいと思いますし、連携することで情報共有もできますし、個々の技術向上にもつながっていくのではないかな、と考えます。

都会と地域の医療格差を理解してもらうことが最初の一歩

――活動を続けていく上での課題はありますか?

塚本:やはり運営資金の問題は大きいですね。救急救助用のヘリについては13年かかってやっと行政事業へと持っていくことができました。しかし、小型飛行機についてはいまだ寄付金で運用しているのが現状です。

それも行政事業にできれば資金面での心配事がなくなり、より良い成果を出すことに注力できると思います。でも、その次のステップへと進めるのが難しくて、日々、試行錯誤をしている段階です。

――そんなメッシュ・サポートに対して、私たち一人一人ができることとはなんでしょうか?

塚本:もちろん、寄付をしていただけるのが一番有り難いです。ただ、いきなり寄付というのはなかなかハードルが高いでしょうし、まずはへき地や離島における医療格差の現実を知っていただくことが大事かな、と思います。

地方と都会ではインフラ整備も異なります。それを理解していただかないと、例えば観光で遊びに来たときに、都会とのギャップに驚いたり不満を抱いたりするかもしれません。一方で、その違いを埋めるために私たちのようなNPO法人が存在しています。

そのことを知ってもらうだけでも、へき地や離島の医療格差も少しずつ埋まっていくのではないでしょうか。

編集後記

へき地や離島における医療格差の問題は、そこで暮らす人たちだけの問題ではありません。例えば観光で遊びに行ったとき、体調を崩してしまったらどうなるでしょう? この医療格差の問題は多くの人にとって自分事になり得るものだと思います。

だからこそ、それを解決しようと奮闘するメッシュ・サポートに対して、私たち一人一人ができることをする。それは寄付かもしれないし、あるいは情報をシェアすることかもしれません。いずれにしても、まずは現実を知り、その次にできることを考えてみませんか?

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

塚本裕樹(つかもと・ひろき)

1996年に学校法人中央工学校を卒業後、同法人の建築設計科教員室に入職。2001年から株式会社都市デザインシステムで設計の仕事に携わり、2007年に沖縄へ出張した際にNPO法人メッシュ・サポートの前理事長と出会い、法人の設立に参画。航空機の自主運航体制の構築や広報活動に取り組み、2018年から理事長に就任。

NPO法人メッシュ・サポート 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。