社会のために何ができる?が見つかるメディア

電気代の2パーセントが発電所増設やNPOへの寄付に。「ハチドリ電力」が考える地球にやさしい電力とは?

- 日本の自然エネルギー普及率は約24パーセント。環境先進国と比べるとまだまだ低い

- ハチドリ電力では自然エネルギー100パーセントの電気を提供すると共に、発電所増設にも注力

- 1パーセントの積み重ねが社会を変える。一人一人の身近なアクションが地球の未来を守る

取材:日本財団ジャーナル編集部

2016年の電力自由化により、私たちは自由に電力会社を選択できるようになりました。

しかし、地球環境にやさしい自然エネルギー(※1)を選択する人が多いといえません。日本での自然エネルギー電力の導入率は約24パーセント(※2)。海外諸国と比べるとまだまだ低いという現状があります。

- ※ 1.太陽光、風力、水力など自然の力を利用して作られるエネルギーのこと。枯渇の心配がなく半永久的に利用できるとされ、発電時にC02(二酸化炭素)が発生しない。「再生可能エネルギー」とも呼ばれる

- ※ 2.参考:国内の2022年度の自然エネルギー電力の割合と導入状況(速報) | ISEP 環境エネルギー政策研究所(外部リンク)

電気代が年々上昇していることもありコスト面に目が向きがちですが、温室効果ガスであるCO2(二酸化炭素)を大量に排出する化石燃料を使い続ければ、地球温暖化が進行。私たちを取り巻く環境はさらに厳しくなり、生活にも大きな影響及ぼすといわれています。

電力会社を選ぶ際、未来を見据えた視点で選んでみてはいかがでしょうか?

- ※ こちらの記事も参考に:世界中で深刻な自然災害が頻発。史上最も暑い2023年の異常気象は、地球温暖化が原因?(別タブで開く)

「ハチドリ電力」(外部リンク)は、発電時にCO2を排出しない自然エネルギー100パーセントの電力を提供。さらに料金の1パーセントを自然エネルギー発電所増設のために活用し、地球温暖化の解決に取り組んでいます。

また、もう1パーセントはユーザーが選択した社会貢献活動団体への寄付となり、計2パーセントが社会の役に立つという仕組みです。

ハチドリ電力の代表を務める池田将太(いけだ・しょうた)さんに、画期的なソーシャルビジネスとして注目を集めるこの事業が生まれた背景についてお話を伺いました。

電気を使うほど社会貢献ができ、自然エネルギー発電所が増える

――改めてハチドリ電力の仕組みについて教えてください。

池田さん(以下、敬称略):ハチドリ電力はビジネスの力で社会課題の解決を目指す株式会社ボーダレス・ジャパン(外部リンク)が、2020年2月に地球温暖化を防ぐために始めた電力サービスで、CO2排出量ゼロの自然エネルギー100パーセントの電力を販売しています。

日本のCO2排出量のうち、最も割合が大きいものが発電なんです。また、その発電量のうち約70パーセントが、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を使う火力発電で、それに対して、自然エネルギーが占める割合は約24パーセントととても少ないんですよ。

私たちは一般家庭が使用する電力を、自然エネルギー由来の電力に切り替えることに大きな意味があると考えています。

池田:CO2削減のためには、単に自然エネルギーに切り替えるだけでなく、自然エネルギー発電所そのものを増やしていくことも大切です。ハチドリ電力では、電気料金の1パーセントを自然エネルギー基金として、環境に優しい自然エネルギーの発電所を増設するために充てています。基金を活用して造る発電所はメガソーラー(※1)や大規模水力ではなく、ソーラーシェアリング(※2)などの環境負荷が少ない発電所づくりにこだわっています。

- ※ 1.大規模な太陽光発電設備を指す。設置の際山を切り開かなくてはならないなどのデメリットがある

- ※ 2.農業を行いながら太陽光発電をする設備のこと。植物の成長をより促進できると同時に、余分な太陽光を発電に活かすことができる仕組み

池田:また、利用者の方はいつも通り電気を使うだけで社会貢献活動に参加できる「新しい応援の形」として、電気料金の1パーセントをさまざまな社会活動を行う団体に寄付できるという点も大きな特徴です。

「たった1パーセント」と思う人もいるかもしれませんが、小さな1パーセントの積み重ねが社会を大きく変えるきっかけになると思っています。

CO2排出量を減らさなければ、小さな南の島が沈んでしまう

――池田さんが地球温暖化や自然エネルギーに興味を持たれたきっかけは何だったのでしょうか?

池田:僕は学生時代、日本財団の学生ボランティア活動をサポートする制度Gakuvo(現在は「日本財団ボランティアセンター」に改称)を活用して、ミクロネシア連邦という国でごみ問題解決と雇用創出を目的とする活動を行っていました。その時にミクロネシアが環境問題の影響を最も受けている地域だということや、地球温暖化による海面上昇で消えてしまうといわれているツバルという国のことを知ったんです。

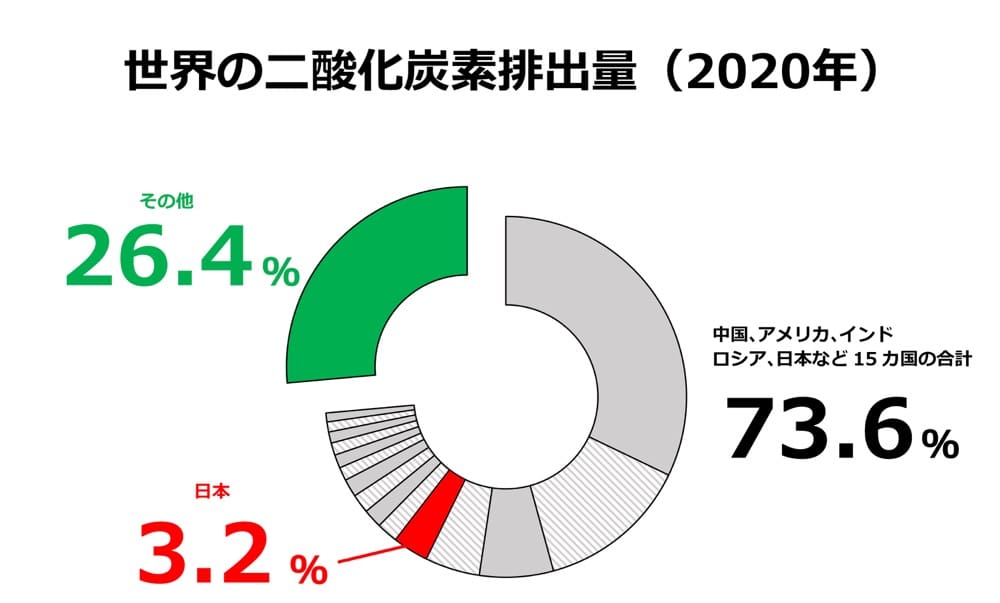

世界全体のCO2排出量の内、7割は日本を含む先進国15カ国が排出しています。その被害を最初に受けるのがCO2をほとんど排出していない小さな島国であることに衝撃を覚えました。

僕らのせいで住む場所がなくなる人がいるかもしれない。そう考えたときに責任放棄してはいけないと思い、地球温暖化について考えるようになりました。

――海外と比べて、日本の自然エネルギー普及率は低いといわれていますね。

池田:年々増えてはいるものの、少ないですね。環境先進国といわれているスウェーデンでは、2022年に化石燃料による発電0パーセントを達成し、使用する電力量の80パーセント以上が自然エネルギーといわれています。

――そんなに差があるんですね。なぜ、日本では自然エネルギーの普及が進まないのでしょうか?

池田:化石燃料による発電と比べると、コストパフォーマンスが良くないということがあると思います。ただ、化石燃料のエネルギー源はいつか枯渇してしまいます(※)ので、持続可能なエネルギーシステムを実現していかないといけません。

また、現在、日本では大規模な発電所を1つ立て、電線を引き、そこから送電する「大規模集中型」という方式を採用しています。これだと発電する場所と使う場所に距離があるので、送電ロスが発生します。年間約3.5パーセントの送電ロスが出ていて、これは火力発電所7基分の電力に相当します。

- ※ こちらの記事も参考に:100年以内(いない)に地球の資源(しげん)のほとんどがなくなる?(別タブで開く)

――現在の化石燃料 ✕ 大規模集中型の方式は、電力の安定供給はできるけど限りがあるし、無駄もある、地球環境にも良くないと……。

池田:そうですね。なので、現在の大規模集中型から、小規模の発電所を各地に置く「自律分散型エネルギー」という考え方にシフトしていくことも環境のために必要だと思います。地域の電力は地域でつくっていく「エネルギーの自給自足」のような仕組みですね。

――国が動かないと、状況は変化しないということでしょうか?

池田:いや、国民が動けば、政治が動きます。なので、まずは自身ができることを一つ一つやっていくことが大切だと考えています。

そのためには、自然エネルギー発電所を増やすこと、また、それを求める人がいるという状況もつくっていかないといけません。

楽しみながら自然エネルギーを選択する社会をつくりたい

――ほかにも、ハチドリ電力ならではの取り組みはありますか?

池田:毎月の明細書が特徴だと思います。世帯ごとに寄付した金額や、地球環境への貢献度などを明記していて、達成感も得られるようなデザインになっているんですよ。

――明細表って見ないで捨ててしまうことも多いですが、これは見たくなりますね! 自分が環境活動に参加してる意識も高まります。

池田:はい。「毎月の明細書を見るのが楽しみ」「切り替えて良かった」という声も多くいただいています。

――料金の1パーセントで発電所の開設を行う、さらにもう1パーセントを寄付にまわすなど、ハチドリ電力の活動はとても興味深いのですが、他社がまねできるところはあるのでしょうか?

池田:一般的な企業は利益の追求が最優先になりますけど、ハチドリ電力はソーシャルビジネスといって、社会課題の解決が優先なんです。「このシステムを継続していくために利益をどう出していくか?」っていう。利益追求はその次に来るんです。根本が一般的企業と異なるので難しいかもしれません。

――企業が社会的に良いことをしているというCSRをみんながちゃんと評価する空気がつくられないと、企業もこういった取り組みに手を出しにくそうですね……。

池田:そうですね。ハチドリ電力を選んでいただいているお客さまというのは、そういった背景も含めて応援してくれているからだと思います。CSRを重視する方が増えれば、そういった企業も増えていくと思います。

たった1分でできる自然エネルギーへの切り替え

――日本の自然エネルギーの普及が遅れている理由の1つに、電力会社を切り替えることへのハードルの高さもあるように感じます。実際、手間はかかるのでしょうか?

池田:電力会社の切り替えって実はすごく簡単なんですよ。住所や供給地点特定番号などの必要事項をオンラインで入力するだけで、1分で完結します。今の電力会社への解約手続きはなども不要なんです。

――なんとなく面倒なイメージがありますが、スマホのSIM乗り換えとほとんど同じなんですね。

池田:そうなんですよ。思っているよりもずっと簡単に切り替えられるということは、もっと伝えていかなければと思っています。

以前、電力の切り替えのことを検討するお客さまに話したら「それって電線を張り替えなくちゃいけないの?」って返されたこともあって(笑)。手のかかるイメージを持ち「このままでいいか」という人は少なくないと思います。

――ハチドリ電力が目指す社会像について教えてください。

池田:多くの社会活動において「人口の3.5パーセントが動けば社会が変わる」といわれています。この法則にのっとって、まずは2030年までに190万世帯の方に自然エネルギーを届けることがファーストゴールです。

ただ、あまり関心がない人に「このままでは地球が危ない」と危機感を持ってもらうことは難しいと思うんですね。「なんとか食い止めるために、やらなければならない」と義務感で動くよりも、みんなが自然エネルギーを気軽に選べる環境があって、「少しでもいい環境を次の世代に残したいよね」「電力会社を変えるだけでちょっとでも貢献できるなら、やってみようかな」とポジティブに動けるよう、働きかけていけたらと思っています。

――今後はどんな展開を考えているのでしょうか?

池田:ハチドリ電力を使用しているお店に行くとポイントが貯まるなど、ハチドリ電力ユーザー同士がつながるようなアプリや仕組みをつくっていけたらと思っています。

これまでにもハチドリ電力ユーザーを対象にした学びの場「ハチドリアカデミー」(外部リンク)や、ハチドリ電力を通して応援できるNPO・NGO団体をお呼びして話を伺う「ハチドリMEET」(外部リンク)など、さまざまなイベントを開催しているのですが、最近ではソーラーシェアリングを行っている酪農家さんから電力を買い取ることが決まり、その記念のトークイベントも開催しました。

――環境に興味のあるユーザー同士が集まれるという仕組みは面白いですね。

池田:僕たちはハチドリ電力の会員を同じ思いを持つ“仲間”と捉えているんです。普通に生活していると、どこでどんなふうに電気がつくられているのか想像しにくいですよね。

例えば、ソーラーシェアリングを行っている農家さんと会員さんがつながることで、電力をつくる人の顔が見え、「この人がつくっている野菜を買いたい」という動機になれば、農家さんへの応援にもなります。

実際、ソーラーシェアリングの発電設備はかっこいいですし、そういう体験をして食べる作物は特別な味がするんですよ。電力といえども手触りのある体験をみんなで共有できたらいいなと思っています。

ハチドリ電力では自然エネルギー基金をもとに、近々2つ目の発電所開設も計画しています。

――楽しみですね。地球環境を守るために、読者一人一人に何かできることはありますか?

池田:小さなことを積み重ねていく過程を楽しみながらやっていくことでしょうか。使用しない電化製品はコンセントから抜くとか、自動車ではなく自転車で移動するとか。すごく小さいことですが、微力は決して無力ではありません。一人一人の小さな積み重ねが大きな力になるんです。

その1つに「電力会社を切り替える」も加えてもらえたら嬉しいですね。

編集後記

池田さんの「微力は決して無力ではない」という言葉が心に残りました。地球規模の課題を目の前に、つい「たった1パーセントで何が変わるの?」と思いがちですが、ハチドリ電力が創業から約2年で、「ハチドリ基金」を使って自然エネルギー発電所を開設したことを考えると、自分にもできることはきっとあるはずと改めて感じます。

電力の切り替えはもちろん、地球の未来のために自分に何ができるか。身近なアクションをみんなで積みかせていきませんか?

〈プロフィール〉

池田将太(いけだ・しょうた)

1998年生まれ。小学校から高校までプロ野球選手を目指して野球に打ち込む毎日を過ごす。大学入学後、国際協力を志すようになり、ミクロネシア連邦で環境活動に従事。新卒でボーダレスジャパンに入社。その後、『自然エネルギーが主電源の未来を創る』をミッションにハチドリソーラー株式会社を設立。2023年12月より、ハチドリ電力事業の代表に就任。「電気を買い取る、届ける」と「発電所を増やす」という2つの機能を提供している。

ハチドリ電力 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。