未来のために何ができる?が見つかるメディア

そもそもNPOってなんだろう? 実は誰にも関わりがあるNPOについて詳しく聞いた

- NPOとは公益的な活動をする非営利団体だが、その実態はあまり知られていない

- なじみがないと思われがちなNPO。実はセーフティーネット的な役割も担っている

- セクター間を行き来し、NPO活動に飛び込んでみることが、社会を変える力につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

NPOと聞いて、どんなことをイメージするだろうか。NPOという言葉自体はどこかしらで耳にしたことがあると思うが、「よく分からない」「なんとなくいいことをしている団体」くらいのイメージしか湧かない人も少なくないはずだ。

また近年では、SNSを中心にNPOに対するバッシングを目にすることもある。もし特定のNPO団体が不正を行っていたのであれば、当然追及されるべきだが、そのケースだけでNPO全体を「慈善団体のように見えて実はお金儲けをしている怪しい団体の集まり」と感じている人もいるかもしれない。

今回お話を伺う、『NPOとは何か』(中公新書)(外部リンク)の著者であり、慶應義塾大学教授の宮垣元(みやがき・げん)さんは、「不正でいえば株式会社にも多くあるはずだが、NPOの実態が分からないが故に、NPO全体をたたく風潮も一部にはある」と指摘する。

NPOとは「Non-Profit Organization(ノン・プロフィット・オーガニゼーション)」の略。日本語に訳すと「民間非営利組織」「非営利活動団体」となり、政府から独立し、自発的に活動を行う民間の組織を指す。

NPO法人(特定非営利活動法人※)だけでも、日本に約5万団体もあるにもかかわらず、実態はあまり理解されていない。

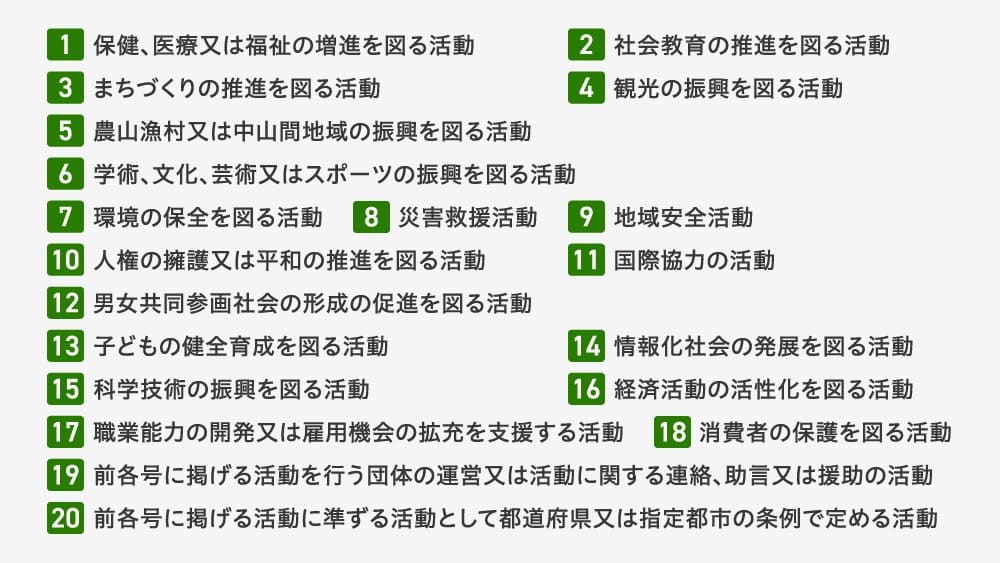

- ※ NPO法(正式名称は特定非営利活動促進法)の定めによって、所轄庁から認証された団体

例えば「非営利」という言葉がつくために、「一切の利益を出してはいけない」「無償で活動を行う」という誤解をされがちだが、実際には収入を得て、それを活動資金に充てられるし、職員は給料を得ることもできる。

NPOとは何なのか。そしてなぜ社会に必要なのか。宮垣さんに聞いた。

公益的な活動をする非営利団体、NPO。無報酬であるという誤解も

――まず、そもそもNPOとはどういう団体のことをいうのでしょうか。

宮垣さん(以下、敬称略):NPOは「民間非営利組織」や「民間非営利活動団体」と訳され、政府からは独立して、自発的に活動を行う民間の組織です。

もう少し明確に説明すると、最上位の目的が個人や組織の経済的利益の追求ではなく、社会的な利益を志向した、いわゆる公益的な活動を行っていることが挙げられます。

なので、仲間内のテニスサークルはNPOとは言わないけれど、地域社会の居場所でもある子ども食堂を運営する団体はNPOと言われるわけです。

――日本にはいつ頃からNPOが存在しているのでしょうか。

宮垣:NPOという名前が日本に広まったのは1990年代半ば以降になりますが、NPOという言葉は一般的でないにしろ、それまでも「NPO的な活動」をしている団体というのは日本中にありました。

その中で、NPOという言葉が広まることになった大きなきっかけが、1995年の阪神・淡路大震災です。

この時、災害発生から3カ月で延べ117万もの人が災害ボランティアとして活動をしたといわれています。当時はバブル経済の崩壊や、政官財の癒着の問題が明るみに出るなど、日本全体に一種の閉塞感が漂う時代でしたから、この出来事は多くの人に驚きを与えたんです。

その後、このエネルギーをどう社会に活かすかという議論が進み、1998年にNPO法が制定され、NPO法人が生まれるきっかけにもなりました。

――NPO法人とは。

宮垣:一定の要件を満たし、所轄庁からNPO法によって認証された団体のことを指します。

NPOは法人とならなくても任意団体として活動をすることができますが、法人格を得ることで権利義務の主体となれる、社会的信用が得られるなど、継続的な活動をしやすくなるメリットがあるわけです。

その後、公益法人改革があり、社団法人や財団法人など、法人格も多様になりました。この中にも公益的な活動を行う法人が数多くありますね。さらに、一定の公益性の基準を満たしたものとして、認定NPO法人や、公益社団法人、一般社団法人もあります。

日本には2025年1月時点で、49,554件のNPO法人があります。

――NPO法人は「特定非営利活動法人」ということですから、利益を上げてはいけないということでしょうか?

宮垣:NPOで一番誤解されやすい点なのですが、事業を行い収入を得ても問題はありません。

営利を目的とするわけではないということと、無償・無報酬で活動をするイメージが混同されやすく、生じる誤解だと思いますが、どんな活動をするにしても、コストはかかりますので、収入を得てそのコストを賄っても問題はないのです。

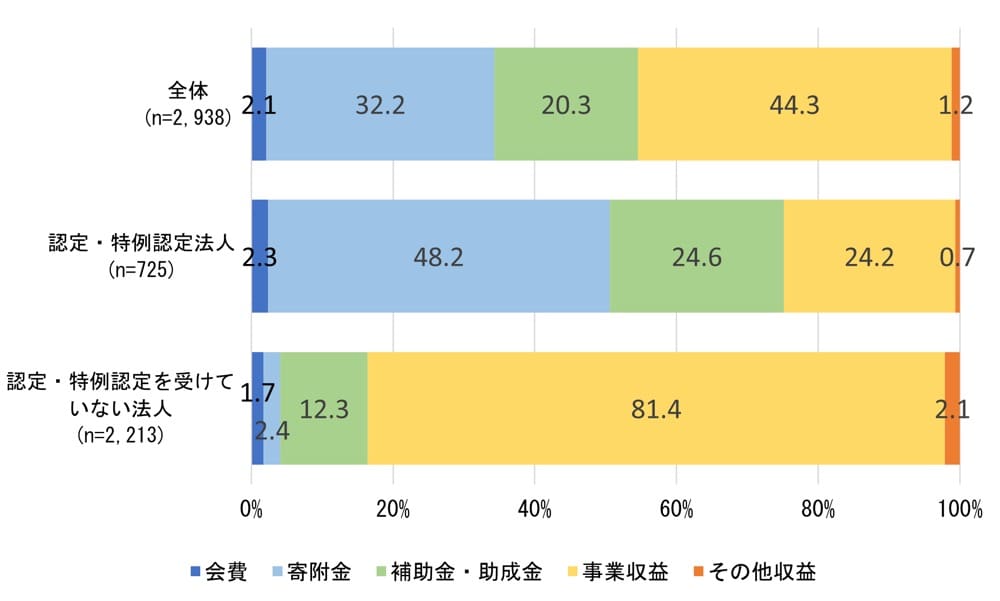

NPO法人の資金源についてもう少し説明すると、事業収益の他に会費、寄付金、補助金・助成金などが主となっており、団体によってその比率や構成はさまざまです。

――利益を上げてもいいとなると、株式会社などの営利法人との差は一体どこにあるのか、という疑問が生まれてきます。

宮垣:営利法人と一番大きな違いは「株主などの構成員に利益を分配するかどうか」という点です。また公益性は高くても、事業性を高めるのが難しい活動も数多くあります。そうした場合もNPOという形態が選ばれるケースが多いと思います。

例えば高齢者のケアに取り組む場合に、事業性を高めていくとすれば、なるべく対象となる高齢者の多い地域に限定して、リソースを集中しコストを抑える方法があります。でも人の暮らしはいろいろですから、山向こうに一人だけお年寄りが住んでいることだってあります。こういったケースを社会の力を得ながら解決しようというのがNPOになります。

――そういった社会課題は政府が解決すべきという論調もあると思いますが、いかがでしょう。

宮垣:もちろん、税金を払っているわけですから、そう考えるのは当然です。また、私たちの考えやニーズを表明するのに選挙がありますね。ただ、実際には、これだけ多様化した社会には、小さくとも深刻な問題というのがたくさんあり、その全てに応えるのが難しいのが現状です。平均でも、多数決でも、十分に応えきれない場合も少なくありません。だからといって、自己責任、自助努力にも限界があるでしょう。

人々の生き方、暮らし方、人との関わりなどが多様化しているわけですから、ニーズも多様化し、複雑な社会になっています。こういった流れの中でNPOは率先して役割を担ってきたのだろうと思います。

このことは、単に政府の代替・補完とは異なります。行政が見逃しているような諸課題をNPOが発見して、そこから政府が動くというケースもあります。

最近の代表的な例でいうと、子ども食堂がまさにそうですね。NPOが各地で子ども食堂を運営した結果、問題に対する気付きが社会に広がり、行政からの支援や政策が進んできました。

――なるほど! では、逆に、社会に不満や困りごとがなければ、NPOもなくなるということですかね。

宮垣:NPOの存在理由を「社会の不満の裏返し」と捉えると確かにそうなってしまうのですが、一方でNPOの活動には、生きていく上での価値や役割、楽しみ、自分にとってのかけがえのない居場所というような意味合いがあることも忘れてはいけないと思っています。

たとえ社会がどれだけ完璧になろうとも、私たちが生きていく場、社会や仲間とつながる場として、個人と社会をつなぐNPOのような存在は必要ではないでしょうか。

株式会社にも不正は多いはずなのに……。NPOたたきが止まらない理由

――近年では、SNSを中心に、補助金や助成金などの公金を獲得している、などというNPOに対するバッシングを目にすることもあります。その辺り、宮垣さんはどう感じていらっしゃいますか。

宮垣:NPO法人には情報公開の義務があるわけですから、みんなでチェックした結果、もし不正があれば正されるべきでしょう。

ただ、ある特定の団体の個別事例として不正があった、もしくは疑われるからといって、NPO全体を印象付け、評価も下げてしまうというのは、飛躍し過ぎていると感じます。

また、法人の会計不正は株式会社にも多いわけですが、「NPOは怪しい!」という人はいても、「株式会社は全て怪しい!」という人はいません。

株式会社にはさまざまな法人があることを知っているけど、NPOの実態はあまり知られておらず、よく分からないので先入観で反応してしまっているということもあるのかもしれません。

これは課題でもあります。しかし、知識以前の話として、実はNPOという存在は案外身近なものです。

NPO法人だけでも大手コンビニの店舗数に負けないほどありますし、地域社会や国際社会では当たり前に活動を行っています。長い人生の中で、自分や家族や友人が、担う側になったり、利用したりすることも少なくないでしょう。

例えばインターネットを使う世代で、Wikipedia(ウィキペディア)を使わない人はいないと思いますが、Wikipediaも企業ではなくてアメリカの非営利組織によって運営されており、広告収入などには頼らず寄付などで運営されています。

宮垣:2024年は能登で大きな地震があり、さらに豪雨災害が起きました。多くの支援が必要なのですが、ともすればボランティアを抑制するような発言もあったように思います。きちんと準備をしないままに現地入りをして、迷惑をかけるなという意図だとは思います。物見遊山のようなことは論外でしょう。

しかし、SNSなどでのこうした書き込みに触れ、ボランティア入りをちゅうちょした人も中にはいるのではないでしょうか。

宮垣:先ほど阪神・淡路大震災の際は延べ100万人以上の人が災害ボランティアとして活動したとお話ししましたが、メディア環境も変わり、あの頃とはまた違う状況になっていると感じます。

自発性は強いもので、そして脆いものです。初動の勢いは自発性が背中を押してくれますが、あれこれと計算したり責任の所在を考えたり、あるいは他者の声を聞き始めるとポキンと折れてしまう側面があるのかも知れません。

――現在はSNSがあることで、自発性に抑止がかかっていると。

宮垣:SNSも自発的かつ自由な書き込みなので、アクセルにもなれば、ブレーキになることもありますね。ただ、牽制し、抑制し合うだけになってしまうと、自発的な支援活動を活かしきれない社会になってしまいかねません。

まず何より被災者の方々に迷惑をかけないという想像力は大切ですが、被災地には現に困っている人がたくさんいます。

これは阪神・淡路大震災の時にボランティア活動を精力的に行っていた方が言っていたことですが、「いや、行け」と。

「困っている人を助けたいと思ったのだから、その背中を押してあげないといけない」とおっしゃっていて、私も割とその方と近い立場で考えています。

困難を前にして、なんとかできない理由を探すより、どうしたらできるかを考える方がNPO的なのだろうと思います。

根本的なNPOへの理解が、セクターを超えた協働につながる

――NPOの方が活動をしやすくなるように、読者はどういった行動をすればいいでしょうか。

宮垣:もし「こういうものだ」というイメージを持っているのなら、まずそれを一度疑ってみることでしょうか。想像以上にいろいろな活動があり、思っているものを超えるもの、真逆のものもあるかも知れません。それは、企業も政府も多様であるのと同じことです。大事なことは、こうした多様な組織が社会にあることの価値にあります。

また、これは私の個人的な考え方ですが、NPOと企業などセクターをまたぐ動きをつくって、NPO的な動きについて触れる機会がもっと増えるといいなと思います。

例えば、現在は企業もSDGsの観点からいろいろな活動をしており、企業とNPOが組むというケースがあるのですが、それぞれ異なる立場にいるので、なかなかうまくいかないこともある。皆さん、肩書きや組織を背負っていますからね。

それ以前のところで、もう少しセクター間の人の行き来をつくって、肌感覚のレベルでNPO活動に対する理解を個人がつくっていく。パラレルキャリアやセカンドキャリア、プロボノもいいかもしれません。

そういった土台があれば、企業、行政、地域、NPOなどがセクターを超えて協働し、社会を変えていく力になっていくのではないかと考えています。

編集後記

宮垣さんのお話を聞く前までは、社会課題は国や自治体が解決するべきものと考えていました。しかし、多様化する社会の中では、それぞれがどんな社会がいいのか考えて、自発的に行動でき、小回りの利くNPOという存在が、希望でもあると感じられました。

自発的な活動を牽制し合うのではなく、背中を押すような社会に変わっていくことが、何より大切ではないでしょうか。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

宮垣元(みやがき・げん)

慶應義塾大学 総合政策学部 教授。兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学環境情報学部卒、同大学院政策・メディア研究科博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。甲南大学文学部教授などを経て現職。台湾国立政治大客員教授、UCバークレーVisiting Scholarなども。専門は社会学、経済社会学、非営利組織論、コミュニティ論。主な著作に、『その後のボランティア元年』(晃洋書房)、『入門ソーシャルセクター』(ミネルヴァ書房)、『社会イノベーションの方法と実践』(慶應義塾大学出版会)、『NPOとは何か』(中央公論新社)など多数。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。