社会のために何ができる?が見つかるメディア

助成がより良い社会につながる? なぜ企業が助成団体をつくるのか、トヨタ財団に意図を聞いた

- 「人間のより一層の幸せを目指し、将来の福祉社会の発展に資する」という理念のもとに設立

- 新型コロナウイルスの拡大防止や、子どもの孤立を防ぐプログラムなどで有効活用されている

- 助成によって小さな活動を広げていくことが、より良い社会につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本には助成活動を行っている団体が数多く存在する。しかし、その実態について詳しく知っている人は少ないのではないだろうか。

また、「助成できるようなお金があるなら、利益追求に使った方がいいのでは?」という考え方もある。なぜ、財団は助成活動を行うのだろうか。

そこで、50年にわたり助成活動を行っている公益財団法人 トヨタ財団(外部リンク)広報グループの新出洋子(にいで・ようこ)さんと、事務局長の神原直秀(かんばら・なおひで)さんに取材を行った。

トヨタ財団を設立した経緯や理念、助成プログラムの内容、選考のプロセス、助成先への支援体制などについて話を伺った。

トヨタ自動車の企業理念から派生して財団を設立

――トヨタ財団さまの概要や、現在行っている取り組みについて教えてください。

新出さん(以下、敬称略):トヨタ財団は、助成活動を行っている公益財団法人です。 6つの公募プログラムと、1つの非公募プログラムを展開しています。

また、同じプログラムで助成を受けた方々に集まっていただいて、アルムナイネットワーク(※)をつくっています。みんなで活動場所へ視察に行ったり、交流したりしながら、プロジェクトの中身を深めていただく機会も設けています。

- ※ アルムナイとは「卒業生・同窓生」という意味の単語。一般的にアルムナイネットワークとは、「企業の元従業員で形成されるコミュニティ」を指し、いわば同窓会のようなものとされている

神原さん(以下、敬称略):助成事業以外では、NPOなど非営利団体の皆さんに、トヨタ自動車の組織マネジメント「問題解決」を学んでいただく連続講座「トヨタNPOカレッジ『カイケツ』」を開設し、キャパシティビルディング(※)やノウハウ支援等を行っています。

- ※ 集団・組織・社会がある目標を達成するために、必要な能力を構築・向上させること

――公募プログラムや助成の枠組みは、どのようになっていますか。

新出:基本プログラムとして、国内の団体に向けた「国内助成プログラム」、国内外を問わず若い研究者を支援する「研究助成プログラム」、日本を含む東アジア・東南アジア・南アジアを対象とする「国際助成プログラム」の3つがあり、4月1日から公募を行っています。

また、上記から派生した特定課題のプログラムが3つあり、2024年度は「人口減少と日本社会」「先端技術と共創する新たな人間社会」「外国人材の受け入れと日本社会」というプログラムの公募を行いました。

――プログラムのテーマは、どのように決めているんでしょうか。

新出:メインである国内助成、研究助成、国際助成プログラムについては、社会情勢や環境変化を踏まえつつ、時代の少し先を見据えて組み立てており、当財団の内部で検討し、理事会の承認を得るというプロセスで決めています。

特定課題については、上記の各プログラムで応募が多かった分野から派生させたものや、理事懇談会における取り組むべき助成内容についての議論等を踏まえて設定しているものもあります。

――なぜ特定課題プログラムを別に設けているのですか。

新出:研究助成でいうと、2014年度から2019年度のテーマは「社会の新たな価値の創出をめざして」でした。やや幅広く設定しており、テーマに沿っていれば中身はどんなジャンルの研究でも構いません。

ただ、実際にはIT技術を使った応募案件が多かったこともあり、そこから「先端技術と共創する新たな人間社会」という特定課題を派生させて作りました。

神原:1つのテーマの中でも、特定のジャンルに集中してしまうことがよくあるんです。

――なるほど。素朴な疑問ですが、なぜトヨタが「利潤追求」ではなく「助成事業」を行うことになったのでしょうか。

新出:トヨタ自動車は「『人・社会・地球環境との調和を図り、モノ作りを通して持続可能な社会の実現を目指す」』という企業理念を掲げており、1974年、トヨタ自動車の設立40周年を機に、「人間のより一層の幸せを目指し、将来の福祉社会の発展に資する」という理念のもと、トヨタ財団を設立しました。企業理念の1つであった、社会貢献の部分を具体化する目的で設立したのです。

――助成金の原資は、トヨタ自動車からの出資が元になっているのでしょうか。

神原:設立時にトヨタ自動車から資金を拠出してもらい、その後は基本的にそのお金を資産運用し、運用利益で運営しています。

コロナ禍の初期段階、クラウドファンディングサービスのスタートを支援

――これまで助成されてきた中で、社会的なインパクトが大きかったものを紹介いただけますか。

新出:2020年に非公募のプログラムで支援したREADYFOR株式会社(外部リンク)が、クラウドファンディングで大きな成果を挙げました。

2020年4月、コロナ禍の初期段階で「新型コロナウイルス感染症:拡大防止活動基金」を立ち上げ、READYFOR自身がクラウドファンディングを募るというプロジェクトです。

トヨタ財団は基金に対してではなく、事務局の運営費用のために1,000万円の助成を行いました。それにより事務作業が円滑に行われ、4~7月の3カ月で約7億3,000万円のお金が集まったんです。

――スタートの支援をしたおかげで、多くの基金が集まったわけですね。ほかに印象に残っている助成先はありますか。

新出:先日、当財団広報誌「JOINT」でお話を伺った、2022年度に助成した「子どもの孤立を防ぐための協力・共創プラットフォームの構築プロジェクト」が印象に残っています。

貧困や虐待などを背景として、孤立している子どもたちがいます。その孤立が深まる前に、地域の中で子どもを見守り、子どもに寄り添う市民を増やすためのプログラム「Citizenship for Children(CforC)」(外部リンク)を実施するというプロジェクトです。

新出:CforCプログラムを通じて専門的な相談員になるというわけではなく、その人が地域にいるからちょっとほっとできて何かを相談できる、あの人がいるから安心できる。子どもたちにそう思ってもらえるような、温かなまなざしを持った「市民性」を育むという趣旨だとお聞きしました。

専門職の人はその専門性を磨き続けることや、正しい対処が求められるわけですが、心に傷を負っている子どもたちは、必ずしも正しさだけを求めているわけではありません。専門的なケアも必要な一方で、私たち市民は支援者めいたことをするよりも、一緒にゲームをしたり、食事をしたりと、共に過ごす時間や感情を共有していることを大切にするだけでよいというお話を聞いて、目からうろこが落ちる思いでした。

――専門性だけが支援ではない、ということですね。

新出:プログラムを受けられた方の中にコンビニのオーナーさんがいらして、イートインスペースにゲームを置いてみたら子どもたちが集まりだしたそうです。そうすると従業員やよく来店する方々が「一緒にゲームをしようか」「試験勉強頑張っているね」など自然と声をかけるようになり、子どもにとっては顔なじみの大人が増え、大人にとっては気にかける子どもが地域にいるようになったという事例があるそうです。

この事例のように個人でされる方もいらっしゃる一方、地域で実施したいという方もいらっしゃるそうで、小さいけれども温かなまなざしがたくさん広がるといいなと思いました。

――助成に対する応募数はどれくらいなのでしょうか。

神原:1つのプログラムに対して約100件の応募があり、そこから予算に合わせた件数を外部有識者複数名からなる選考委員会でピックアップして、最終的に理事会で助成が決定します。選考委員長には、「今年はこんな審査結果になりました」といった選後評を書いていただいており、トヨタ財団のウェブサイト上で公開(外部リンク)しています。

――助成先からは、どういった意見や感想が寄せられていますか。

新出:トヨタ財団の助成は人件費にも充てられるという特徴があり、非常にありがたいという声をよくいただきます。

神原:他の財団では、「助成金は人件費に使用してはならない」というルールになっているところが多いようです。「応募者の給料を助成金から出すのはおかしいのでは?」という議論もあるみたいですね。

――応募者はどういう属性の方が多いですか。傾向があれば教えてください。

新出:プログラムによりけりですが、国内助成プログラムはNPOや法人格以外の団体、研究助成プログラムは大学や研究機関に属している方が多いですね。

――助成先は必ずしもNPOとは限らない、と。

神原:はい。トヨタ財団は、通常は個人に対しては助成していません。必ず複数名でプロジェクトチームを組んでいただき、そこへ助成する形にしています。大学であれば研究室の中でチームをつくっていただくか、あるいは大学外の人と組んでいただいてもOKです。

――ほかに、トヨタ財団ならではの取り組みはありますか。

新出:トヨタ財団の特徴の1つですが、各プログラムにプログラム・オフィサーという者を数名置いています。

活動現場を見学したり、相談に乗ったりしながら、臨機応変にプロジェクトを進められるよう、相談に乗ります。いわばプロジェクトの伴走者ですね。

助成先の活動を広げていけば、より良い社会につながる

――助成金の申請方法について、概要を教えてください。

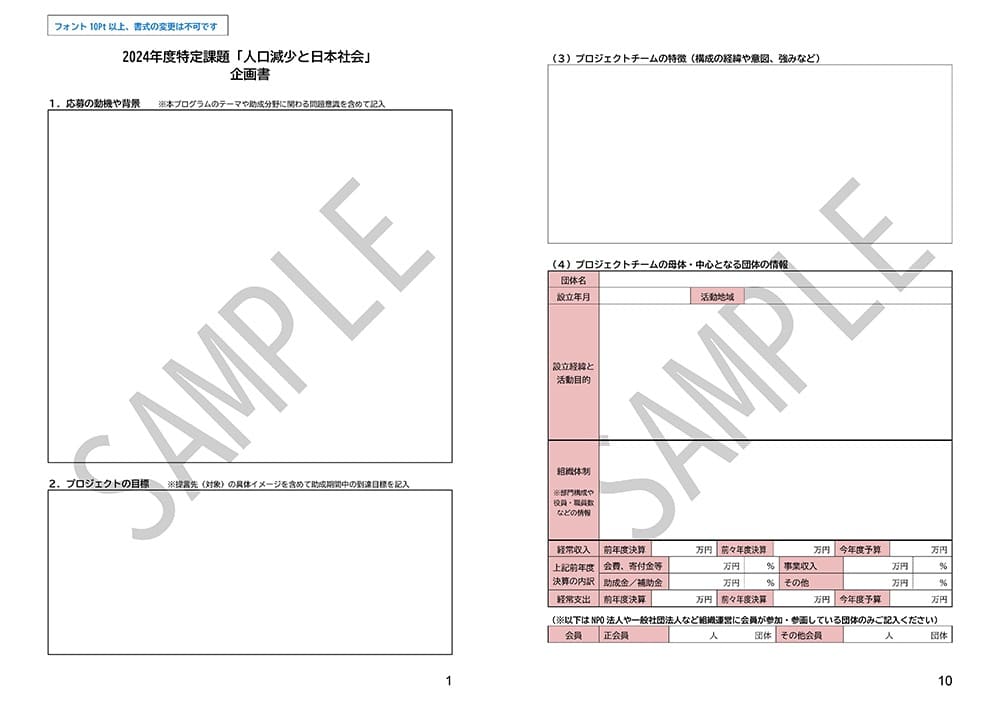

新出:申請は全てオンラインで完結できるようになっています。ご記入いただくのは、応募の動機や背景、プロジェクトの目標、実施内容、実施スケジュール、助成期間終了後の展開・展望、実施体制、予算などです。

かなりボリュームがあるので、記入するのは大変かもしれませんが、「自分たちの活動を振り返る良いきっかけになった」という声もいただきます。公募期間外でもご覧いただけるよう、ウェブサイトに公開しているのでご確認ください。

――助成活動を行う上で感じている課題はありますか。

新出:研究助成のテーマである「つながりがデザインする未来の社会システム」や国際助成のテーマ「アジアの共通課題と相互交流」など、やや広いテーマにしているせいか、プログラムの趣旨がうまく伝わっていないこともあります。時には、全く当てはまらないような応募が来てしまうこともあるんです。説明会を含めプログラムの内容をより深く周知していくことが課題の1つだと考えています。

また、社会情勢の変化がとても激しい時代なので、変化を素早く捉えて助成プログラムを組み立てていく必要があります。

神原:「助成したプロジェクトが社会にどのような効果をもたらしたのか?」「今どうなっているのか?」といった評価も適切に行わなければなりません。組織として、もっとレベルアップしていかなければ、と思っています。

――トヨタ財団の取り組みについて、どの程度認知されていると思いますか。

新出:社会的にみれば、トヨタ財団の認知度はとても低いと思います。一方で特に研究助成は設立当時から実施しているプログラムで50年の蓄積がありますので、研究者界隈では「先輩や指導教官が助成を受けた」「名前は聞いたことがある」という人が多いのではないでしょうか。

また、トヨタ財団の助成金は自治体等と比べると、それなりの金額の大きさになるので、ある程度大きな組織や団体には知られているのではないかと思います。

――助成という仕組みは、社会にどのような影響をもたらすと考えていますか。

新出:助成とは、「この地域をより良くしたい」という気持ちや、小さな活動を始める際のお手伝いだと思います。

トヨタ財団の助成は、社会がすぐに変化するほどの規模ではありません。ただ、助成先の活動が狭い範囲から市町村、都道府県へと広がっていけば、やがて社会がより良い方向へ向かうのではないでしょうか。

――NPOのような社会課題を解決するプレーヤーを増やすためには、どうすればいいと思いますか。

新出:「子どもたちを見守るための取り組み」「地域の防災に関する取り組み」など、身近な課題に対する興味・関心を地域で広げていくことが大事だと思います。

国内助成プログラムでは、自治型社会をテーマにしてプロジェクトを募っています。自治型社会とは、NPOや自治体、地域住民が協働して課題を解決していく社会のあり方です。

社会課題を解決していくには、自治型社会がより重要になっていくのではないでしょうか。

――最後に今後の予定や目指す社会についてお聞かせください。

新出:トヨタ財団は2024年に50周年を迎えました。50年を振り返ると、予想以上に社会が大きく変化しています。今後もさらに、変化の度合いが高まっていくでしょう。

「人間のより一層の幸せを目指し、将来の福祉社会の発展に資する」というトヨタ財団の理念に寄与できるよう、引き続き助成活動を続けていきたいと思っています。

編集後記

今回の取材で、トヨタ自動車が財団を設立し、助成を行っていることを初めて知りました。

いま社会には、さまざまな問題・課題が存在します。それら社会的な課題の解決には、NPOなどの有志団体はもちろん、その活動を資金面で支える助成団体が必要だといえます。

「新型コロナウイルス感染症:拡大防止活動基金」や「NPO法人PIECE」の事例をお聞きし、改めて助成団体の意義を実感しました。

新たなプレーヤーだけでなく、彼らをバックアップする助成という仕組みがもっと世に広まることを望みます。

撮影:永西永実

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。