社会のために何ができる?が見つかるメディア

海のおいしい魚を守るため「サステナブル・シーフード」を食べよう!

執筆:日本財団ジャーナル編集部

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、おいしい魚を未来につなぐ取り組み「サステナブル・シーフード」について取り上げます。

昨年(2024年)の秋、みなさんの家ではサンマが何回食卓に出てきましたか? 「いつもの年より回数が減った?」「そういえば食べていないかも……」という人もいるのではないでしょうか。

そこには、地球温暖化や乱獲の影響による漁獲量の激減、価格の高騰も原因あるかもしれません。かつて庶民の魚の代表格だったサンマも、「今や高級魚になってしまった」といわれています。

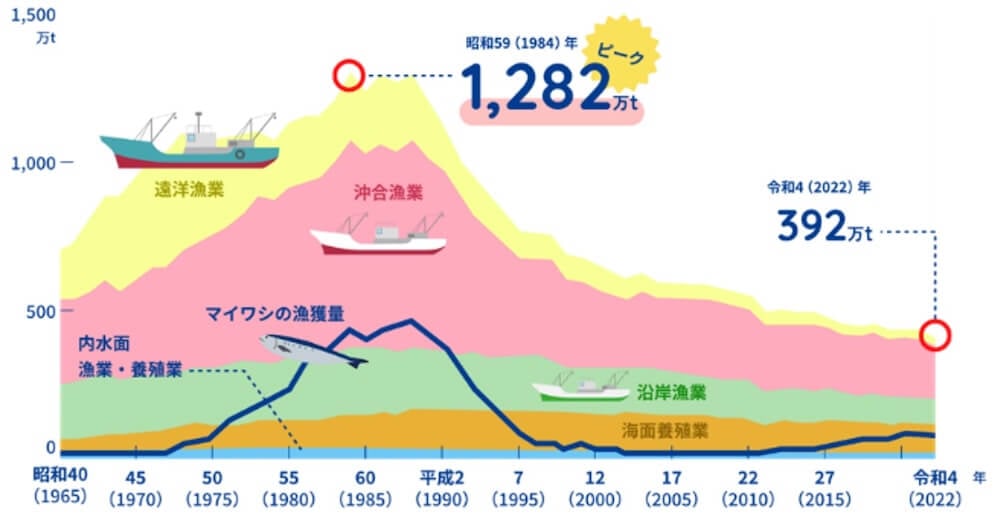

実は日本ではサンマに限らず漁獲量全体が減少傾向にあり、2022年の日本の漁獲量はピーク時の3分の1にまで減少しています。このままでは、将来、おいしい魚を食べ続けることが難しくなるかもしれません。

そこで注目を集めているのが、未来においしい魚を残すための取り組み「サステナブル・シーフード」です。具体的にどのような取り組みが行われているのか、見ていきましょう。

この記事のPOINT!

- 地球温暖化や乱獲による影響で、世界中で水産物の漁獲量が減少。このままではおいしい魚が食べられなくなる可能性がある。

- 「サステナブル・シーフード」は、水産資源と環境に配慮した漁業で獲られた天然の水産物、もしくは環境と社会に配慮し養殖された水産物のこと

- 買い物や外食の際に「サステナブル・シーフード」を選んで、豊かな海、大切な水産資源を守ろう!

「サステナブル・シーフード」ってなに?

「サステナブル・シーフード」とは、水産資源や自然環境に悪影響を与えない持続可能(sustainable)な漁業で獲られた、もしくは環境と社会に配慮しながら養殖された水産物(seafood)のことです。

例えば、「産卵期には魚を獲らないようにする」「幼魚を保護するために獲ってもよい魚のサイズに規制を設ける」「海鳥や海洋哺乳類などを混獲(魚と一緒に捕らえてしまわないように)漁具を改良する」「環境への影響を最小限に抑える方法で養殖する」といった方法で水揚げされた水産物のことを指します。

国連(※)は全ての人にとってより良い、より持続可能な未来を築くために17の目標「SDGs」を掲げていますが、その14番目の目標として「海の豊かさを守ろう」を設けており、海洋環境の保護や水産資源の保全など持続可能な取り組みを促しています。

- ※ 世界の平和と安全を守ることを目的とした国際機関

その中でも「サステナブル・シーフード」を普及させる取り組みは、海の豊かさを守るための有効な方法の1つとされています。

関連記事:海ごみに温暖化(おんだんか)…近い未来(みらい)、魚や貝が食べられなくなる?(別タブで開く)

なぜ、「サステナブル・シーフード」が注目されているの?

言うまでもなく、私たちにとって水産物はとても重要な食糧であり、漁業は人類が太古から行ってきました。世界で産業規模の漁業が行われるようになったのは16世紀頃といわれています。ではなぜ、いま「サステナブル・シーフード」に注目が集まっているのでしょうか?

最大の理由は、近年、漁獲量が大きく減少しているからです。特に日本ではその傾向が著しく、2022年の年間漁獲量は392万トンと、ピーク時(1984年1,282万トン)の約3分の1にまで減少しています。

記事の冒頭で触れたサンマも、漁獲量が大きく減っている魚の1つです。2023年の日本のサンマの漁獲量は2万4,433トンで、30年前の1993年(27万3,730トン)のおよそ10分の1以下に落ち込んでいます。

これだけ漁獲量が減ってしまうと、価格が以前より高くなってしまうのも当然なのかもしれません。では、なぜ漁獲量は減っているのでしょうか?

原因として考えられているのは、「獲り過ぎ」です。魚は本来、卵を産んで自然に増えていくものですが、当然ながら増える以上のペースで獲ってしまうと、魚の数は減ってしまいます。

国連食糧農業機関の「世界漁業・養殖業白書2024」によると、現在、世界の水産資源(水産物)の37.7パーセントが過剰に漁獲されており、資源量がまだ十分にある水産資源はわずか11.8パーセント。このままの状態が続くと、サンマのように今までよく食べていた身近な魚が食べられなくなったり、水産物をたんぱく源とする地域の人々に重大な食糧危機をもたらしたりする可能性があると指摘されています。

限りある水産資源を守り、これからも おいしい魚を食べ続けられるようにするためには、「サステナブル・シーフード」の普及をさせると共に、漁業や養殖の在り方を見直し、改善していくことが大切です。

「サステナブル・シーフード」の普及のためにどんな取り組みが行われているの?

こうした背景もあり、日本をはじめ世界各地で「サステナブル・シーフード」を普及させる取り組みが広がっています。

例えば、国際的な非営利団体「MSC(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会、本部:ロンドン)」(外部リンク)では、水産資源と環境に配慮し適切に管理された漁業に関する「MSC認証」を、また同じく国際的な非営利団体「ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)」(外部リンク)では、環境と社会への影響を最小限に抑えた方法で養殖に関する「ASC認証」を管理・推進しています。

MSC認証を取得した漁業で獲られた水産物にはMSC「海のエコラベル」、ASC認証を取得した養殖場で育てられた水産物には「ASCラベル」を付けることで、「サステナブル・シーフード」の購入を促進しています。

- MSC「海のエコラベル」:水産資源と環境に配慮した持続可能な漁業で獲られた「天然の水産物」の証。

- ASCラベル:環境と社会への影響を最小限にして育てられた「養殖の水産物」の証。

現在、MSC「海のエコラベル」の付いた水産品は世界約70カ国2万品目以上、日本では約700品目が発売されています。また、ASCラベルの付いた水産品も世界で121か国2万7,000品目以上、日本では約680品目が販売されています。

2つのラベル付きの水産品とも、イオングループや生協、コープ、マクドナルドなど、皆さんもよく知っているスーパーやチェーン店で購入することができます。

●「サステナブル・シーフード」を推進する企業の事例

事例1.株式会社セブン&アイ・ホールディングス

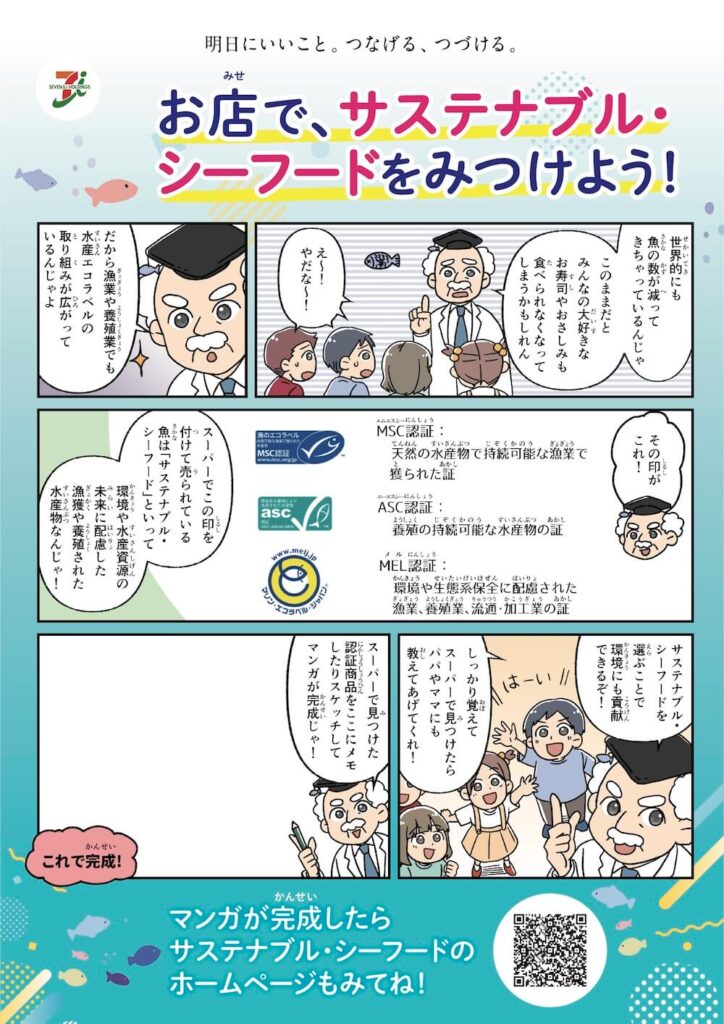

「MSC認証」や「ASC認証」を取得した漁業、養殖業で生産された「サステナブル・シーフード」の販売をしているほか、特設サイト(外部リンク)を設けて商品やレシピの紹介、動画やマンガ、クイズを展開して「サステナブル・シーフード」の認知度向上を図っています。

事例2.パナソニックグループ

パナソニックグループは約20年以上にわたり「海の豊かさを守る」活動を支援しており、2014年から「南三陸における環境配慮型の養殖業復興活動」の支援をスタート。宮城県漁業協同組合志津川支所戸倉出張所が生産者として日本初のASC認証を取得することに貢献し、生産地における持続可能な水産業確立と消費地における「サステナブル・シーフード」普及への支援に取り組んでいます。

また、2018年には日本で初めて社員食堂(外部リンク)での「サステナブル・シーフード」の定期的・継続的な提供を開始。2024年1月現在、同社の57拠点で実施されており、海を取り巻く社会問題の理解促進や、「サステナブル・シーフード」を選んで食べることによる従業員を起点とした消費行動の変革を促しています。

事例3.一般社団法人Chefs for the Blue(シェフス フォー ザ ブルー)

日本財団「海と日本プロジェクト」の助成を受け、海や水産に関わる次世代の人材育成を目的に立ち上げられたプロジェクト「THE BLUE CAMP」(外部リンク)を展開。2024年には全国から選ばれた学生たちが3カ月間、海や漁業、流通を取り巻く現状を漁師や仲買人などの当事者から直接学び、その成果を伝える場として、トップシェフのサポートを受けて期間限定のポップアップレストランをオープンしました。

2024年8月に行われた東京でポップアップレストランの模様。来場者に挨拶をする「THE BLUE CAMP」メンバー。撮影:十河英三郎

参考記事:漁師、仲買人、生鮮流通企業、研究者、水産庁から直接「水産業のいま」を学ぶ学生たち。3カ月後、レストランで料理を振る舞うプロジェクト「THE BLUE CAMP」って?(別タブで開く)

ラベルで見分けて「サステナブル・シーフード」を食べよう!

もちろん私たちにも、おいしい魚を食べ続けるために普段の生活の中で取り組めることがあります。

その1つが、スーパーやレストランでMSC「海のエコラベル」や「ASCラベル」の付いた商品を選んで食べること。認証を受けた商品を選ぶ消費者が増えて需要が増えれば、より多くの漁業者が認証の取得を目指して、持続可能な漁業や養殖に向けた改善に取り組むことが考えられます。

最近ではマグロやブリなど日本人になじみ深い魚も、MSC「海のエコラベル」「ASCラベル」が付いたものが販売されています。環境保護団体WWF(世界自然保護基金)がオンラインで提供している「シーフードガイド」(外部リンク)には、主な魚や貝について、サステナビリティ(持続可能であること)な状況にあるかどうかを評価した結果や、MSC「海のエコラベル」「ASCラベル」付き商品の有無が紹介されています。

ぜひ、自分の好きな魚にラベルが付いているかどうかチェックして、お店で見かけたときはラベル付きの商品を選ぶようにしましょう。

また、地元の海で獲れた旬の水産物を食べることも、「サステナブル・シーフード」の需要拡大につながります。旬の時期に消費できる分だけの量を獲るスタイルの漁業を応援することで、水産物の乱獲を抑制することができます。

さらに、地元の旬の水産物を地元で消費すれば、長距離の輸送や長期間の冷凍保存が不要になるため、二酸化炭素の排出量削減という環境問題の解決にもつながります。

未来でもおいしい魚が食べ続けられるように、一人一人が「サステナブル・シーフード」を意識して、豊かな海、水産資源をみんなで守りましょう!

[参考資料]

MSCジャパンウェブサイト「サステナブル・シーフードとは?」(外部リンク)

MSCジャパンウェブサイト「危機に直面している海」(外部リンク)

MSCジャパンウェブサイト「私たちの海を守るしるし MSC「海のエコラベル」を知っていますか?」(外部リンク)

ASCジャパンウェブサイト「サステナブル・シーフードとは?」

農林水産省「漁獲量、消費量ともに減少している原因とは!? 知りたい! 魚の今」(外部リンク)

水産庁「世界の漁業の現状と資源状況について」(外部リンク/PDF)

全国さんま棒受網漁業協同組「さんまの水揚量(年)」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。