社会のために何ができる?が見つかるメディア

「自分のビジョン」も「団体のビジョン」もともに大切に。NPOで働く上で必要な視点

- 成果の捉え方の違いなどにより、一般企業からNPOへの転職では壁を感じることがある

- NPOの仕事は地図のない荒れ地を歩くようなもの。これを楽しめる人が活躍できる

- NPOに参加するときは、「人のため」の視点に偏り過ぎず、「自分のため」の視点を持つことで楽しく活動できる

取材:日本財団ジャーナル編集部

社会課題を解決し、より良い社会を目指して活動しているNPO。そんなNPOで働くという選択肢は、徐々に社会に広がりつつある。しかし、一般企業からNPOに就職した場合、文化の違いにとまどう、ロールモデルがいないなど壁を感じる人も少なくないようだ。

さらに一般企業とは異なり、NPO団体では入社してきた職員に対して、人材育成を行うリソースがなく、職員へのフォローが万全でないケースも多い。

そんな課題を解決しようと、NPO向けの初任者研修などを提供しているのが、NPOサポートセンター(外部リンク)。

NPOサポートセンターは1993年に日本で初めて市民がつくった「NPOを支援する団体」で、どんな課題も放置されず、解決への希望が持てる社会の実現ということを目指して、活動している。

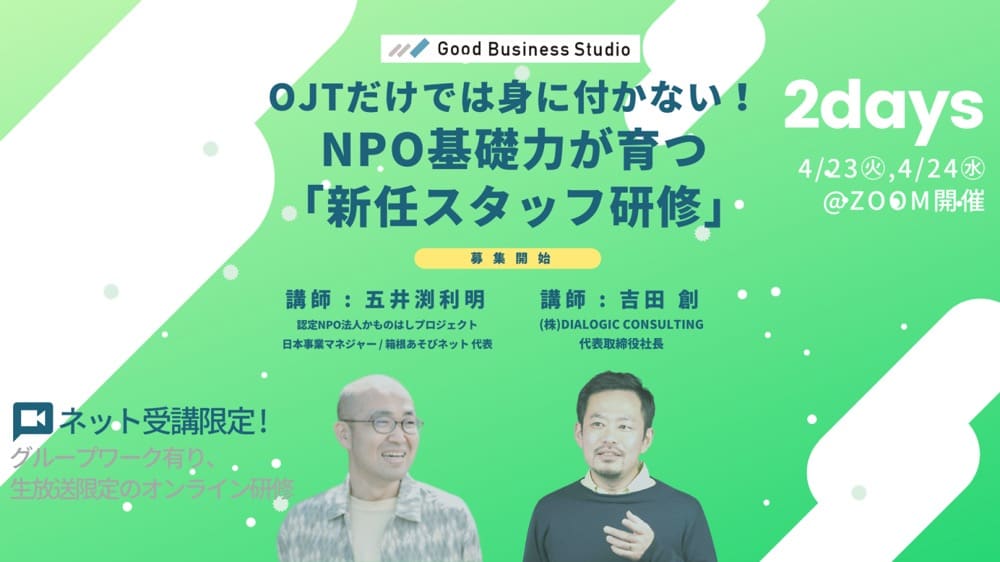

また、その活動の一環として主にNPOの職員向けに、社会課題解決を推進する実践プログラム「Good Business Studio」の提供も行っている。プログラムの内容は多岐にわたり、主なテーマは組織運営、マーケティング、広報、ファンドレイジングなど。

「Good Business Studio」立ち上げの背景は、どのNPOも人材育成にかけるリソースが不足しているという課題を抱えており、個人だけではなく組織にもアプローチする必要があると考えたことから、リーダー・マネージャー及び職員向けに経営や事業支援に特化したゼミ形式のプログラムを作ることになったという。

今回は初任者研修の講師を務める、認定NPO法人かものはしプロジェクト(外部リンク)の五井渕利明(ごいぶち・としあき)さんに、NPOで働くことと一般企業に勤めることにはどのような違いがあるのか、必要な心構えについて伺った。

MacとWindowsほど違う? NPOと一般企業の文化

――初任者研修は、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

五井渕さん(以下、敬称略):NPOで働くためのスキルと考え方を学ぶ研修です。具体的な内容でいうと、「NPOとは?」という基礎的な知識、仕事の進め方、NPO職員として働く際のキャリアデザインの方法などです。

また、近年は新卒採用でNPOに就職する人も増えてきているため、名刺の渡し方など社会人としての基礎も押さえるようにしています。

――NPOに特化した初任者研修ということですが、そもそも一般企業からNPOへの転職を経験すると、どのような壁を感じるものなのでしょうか。

五井渕:NPOに勤める場合、在籍するスタッフのこれまでのキャリアや働き方などが多様だったり、そもそもスタッフの数が少なかったりすることも多いので、この人のように成長したいと思うような身近なロールモデルが少ないことが壁になると私は思います。

また、一般企業の場合はキャリアアップの道筋が分かりやすいですが、NPOの場合は明確なキャリアアップの道が用意されていないことも多いです。キャリアアップを目指す上で、自分のどこを伸ばしていけばいいのかが分からないという人も少なくないのではないでしょうか。

団体側に、スタッフのキャリアアップをフォローするようなリソースが不足していることも課題だと思います。

――五井渕さんは、NPO転職の壁をどのようにお考えですか。

五井渕:営利企業とNPOでは仕事の成果からして捉え方が異なりますので、文化の違いという壁にぶつかりやすいと思います。営利企業の場合は、利益を上げるために事業を拡大したり、優秀なスタッフを増やしたりしていくわけで、そこが目的やミッションですよね。

一方のNPOの仕事というのは、分かりやすい正解や成果がないものだと思います。社会課題を解決するために1つの正解に向かって仕事をするというより、当事者に寄り添う選択肢を求められることもあります。

――例えばどのようなときでしょうか。

五井渕:シングルマザーの就労支援のNPO団体があったとして、理論上、団体が目指すことは、当事者に職業訓練を受けてもらって就労の可能性を上げ、生活を安定させるということになると思います。

しかし現実問題として、例えば離婚を通して傷ついている当事者に対して、「すぐに職業訓練に通ってください」とは言えないですよね。このようにNPOで働くということは、理論上正しいことをするより、当事者視点に立って考えられるかがとても大切だと思っています。

――なるほど。確かに臨機応変な対応が求められそうですね。

五井渕:ちなみに私は、行政職員からNPOを中心としたフリーランスにキャリアチェンジしているのですが、身を持って文化の違いを痛感しました。というのも基本的に行政職員の行動のロジックというのは、リスク回避に根差した考え方をしてしまうものなんですね。でもフリーランスの場合、リスクをとっていかなければ仕事になりません。

――そういった文化の違いにどう対応するかも、研修で学ぶのですか。

五井渕:そうですね。一般企業とNPOは「MacとWindowsくらい、文化やロジックが違う」と、僕はパソコンのOSに例えてよく話しています。

MacからWindowsに切り替えたら、画面の表示も操作方法も何もかもが違っていて最初は戸惑うと思うのですが、NPOへの転職に慣れるのには、パソコンに慣れる以上の時間がかかります。研修の参加者には、「何かうまくいかないと思った時に、あなたのスキルが足りないとか劣っているわけではないので、環境適応に時間がかかっているんだと思ってください」と伝えています。

正解がない問いを考え続け、楽しめるかどうか

――研修を受ける人はどのような人が多いのでしょうか。

五井渕:この研修では、8割以上の方が団体の費用負担で参加しているとNPOサポートセンターから聞いています。人材育成に意識を持つ団体が増えてきていることの表れではないかと捉えています。

――研修を受けた人の感想で印象的なものがあれば教えてください。

五井渕:他の団体の方とお話しできて良かったという声をいただくことが多いです。というのもNPOはスタッフ数が少ない団体も多いので、同期のような仲間がいないケースも少なくありません。同じような境遇の人と出会えた心強さを感じ取ってくださる方が多いと思います。

またアンケートでは、「今後の自分が長期的にNPOで働いていく上で大切な、考え方やマインドセットを言語化してもらえてよかった」「自分にとってNPOで働くというのはどういうことなのか、働き続けるためにどういうふうに考えていけばいいのかという視点を得ることができた」という声もいただいています。

――NPOで長く活躍できる人というのは、どんな人になりますか。

五井渕:正解のない仕事になるので、どのように仕事をするのか自分の頭で考えて、課題に対する思いをずっと感じ続けられる人だと思っています。

会社の方針、組織や上司の正解に従って働いていたほうが楽だという場合もあると思います。

一方、NPOで働くというのは正解がないので自分で考えて、感じることが必要になってくる。これを楽しいと思えるか、面白がれるかがNPOで長く働ける秘訣かもしれません。

ただ、そもそもの話になるのですが、NPOで長く働けるほうがいいとも言い切れないとも思います。

――といいますと。

五井渕:一つ一つの組織が小さいので、周りのNPOをグループ会社みたいなものだと思って越境していくことで、それぞれの能力やパフォーマンスが高まり、さまざまな才能が開花していく可能性もあります。

団体個別の視点ではなく、社会全体を見た時に、そういう人が増えたほうがより良い社会の実現につながっていくのではないかと僕は考えています。

必要なのは「自分のビジョン」も「団体のビジョン」も大切にすること

――NPOで働く上で、大切にした方がいい考え方はありますか。

五井渕:団体のビジョンと個人のビジョンが掛け合わされたところで働くと、楽しく働けるし、結果的に活躍もできるのではないかと思います。NPOの仕事というと利他性、つまり人のためというイメージが強いのではないかと思うのですが、あまりにもそちらに傾き過ぎて滅私奉公が強くなると、段々つらくなってくると思うんです。

自分の人生の大切な時間を使うので、「自分のビジョンと団体のビジョンはいずれも大切で対等である」くらいの気持ちが大事なのかな、と。

――NPOの参加者を増やすには、どのようなことが必要でしょうか。

五井渕:NPOの仕事は用意された地図の上を歩くようなものではなく、地図なき荒れ地を行く仕事、もっと言えば荒れ地をなんとか開拓して、後世に地図を残す仕事になるかと思います。一般企業で働くのとはそもそも違うという意識を持って、NPOに参画してもらえるといいかもしれません。

また、団体側も人手不足に困るあまり、求人の内容を分かりやすく一般的な仕事に寄せた表現にしがちだと思うのですが、そうすると逆に興味を持たれづらい傾向があるんですよね。これはとあるコンサルタントの方から言われたことなのですが、多少「クレイジーなことをやってます」くらいのトーンで求人をかけたほうが、人が集まりやすいということでした。

NPOへ参画する方法は、仕事にするだけでなく、副業やボランティアのような形でスタートすることもできるので、自分が面白がれる、楽しいと思えることから手を出してみるといいのかなと思います。

編集後記

人のため、社会のためにする仕事というイメージがあるNPO。しかし、自分がしたいことという軸があるかどうかも、活躍する上ではとても大切だと聞き、視野が広がった。

また一般企業とは違い、仕事の仕方に正解がないというのも、これからの時代を生きていくのに必要な自分で考え、行動する力を培ってくれるのではと感じられた。捉え方次第で、NPOの仕事は自分を大きく成長させてくれそうだ。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。