社会のために何ができる?が見つかるメディア

「道路啓開」ってなに? 被災地に物資や人的支援を届けるために“道を開く”作業とは?

- 大規模災害発生時、道路がふさがれてしまうため、孤立した地域をつくってしまう可能性が高い

- 「道路啓開(どうろけいかい)」は、被災地に物資や人的支援を送るために道を開(ひら)く作業のこと

- 道路がつながっているのは当たり前ではない。スムーズな復旧のためには、地域の活動拠点となる場所を共有することが重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

2011年3月に発生した東日本大震災では、大規模な災害であったにもかかわらず、発生から数日で被災地に物資や人的支援が届き始めました。

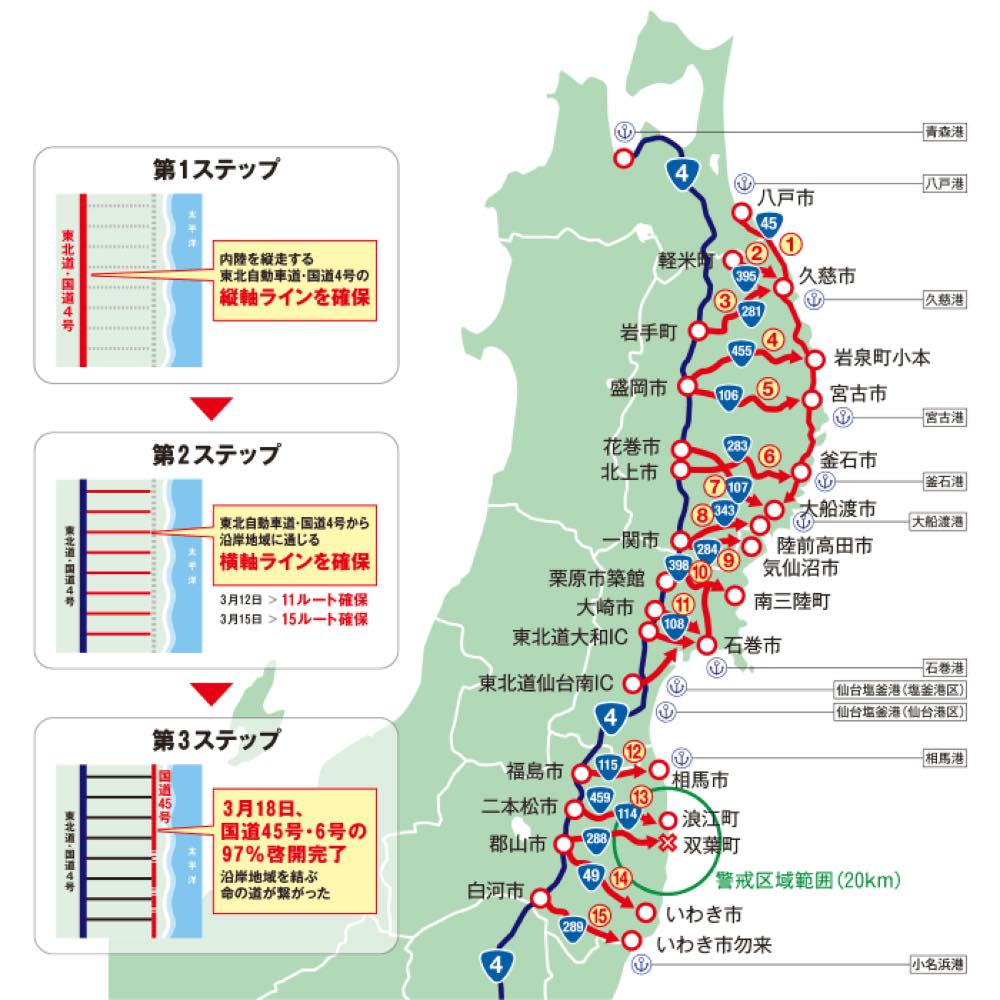

その理由の1つとして挙げられるのが、国土交通省の出先機関である東北地方整備局を中心に行われた「道路啓開」です。「道路啓開」とは、緊急車両等の通行のため、最低限のがれきの処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを切り開くこと。当時は、津波の影響で沿岸部の道路が使えなくなったため、内陸部を南北に貫く東北自動車道と国道4号を軸に、太平洋沿岸部へ延びる何本もの道路を切り開く「くしの歯作戦」が決行されました。

その結果、震災からわずか4日で国道4号から沿岸部へ延びる15のルートが通行可能になったといいます。

支援を届け、被災地で暮らす人々の命を救うために欠かせない「道路啓開」。その重要性を、より多くの人に知ってもらうために奮闘しているのが、名古屋大学減災連携研究センター(外部リンク)客員教授の新井伸夫(あらい・のぶお)さんと 、同センターの元受託研究員で日本ミクニヤ株式会社(外部リンク)の上園智美(うえぞの・ともみ)さんです。

二人は「道路啓開」を疑似体験しながら、災害時の課題に触れることができる「道路啓開疑似体験ツール」を開発。現在は東海エリアの自治体や企業の研修で活用しながら、「道路啓開」の重要性を広めています。

今回、新井さんと上園さんに「道路啓開」の重要性や、道路啓開疑似体験ツール開発の経緯、今後起こり得る大規模災害に備えて一人一人ができることについてお話を伺いました。

「道路啓開」は、被災後の生活を取り戻すために欠かせない作業

――そもそも、「道路啓開」とはどのような作業なのでしょうか。

上園:「啓」も「開」も、どちらも訓読みで「ひら(く)」と読むことから、「道路を開くこと・通すこと」を指します。一般的にはあまりなじみがない言葉かもしれませんが、災害時、道路をふさいでしまった木材やがれき、危険物を取り除いて、緊急車両や物資を積んだ車などを通れるようにする、とても重要な作業です。

――「道路啓開」には、どのような人が関わり、どのような手順で行われるのでしょうか。

新井:震災の規模や地域によって関わる人や手順は細かく異なります。ただ基本的に、指揮系統を担うのは国土交通省が管轄する地方整備局で、彼らの指揮の下、最初に行われるのは被災地域の状況把握です。

全体像を把握するためには、航空機やヘリコプターが使われます。東日本大震災の時にもヘリコプターが活躍しました。通常、災害対策用ヘリコプターには整備局の職員も同乗しますが、東日本大震災では被害状況を迅速に把握するため、パイロットのみが乗り込み、東北地方整備局が無線で指示を出し、沿岸部の状況を把握したと伺っています。

その後、災害対策室にて広域な支援を可能にする最適な救援ルートを選び、地元の建設会社や水道やガス管などの地中に設置されている施設の関係者と共に道を開く作業へと移ります。救援ルートの確保が難しい道があるときは、陸上自衛隊にも支援を要請します。

他にも、「道路啓開」には、撤去が必要ながれきを取り除くために重機を操作する人や、崩れた道を新しく作るための土やコンクリートを準備する人、啓開中に事故を発生させないために周辺を警備する人など、多くの人が関わっています。

――「道路啓開」をスムーズに進めるにあたり、大切なことはなんでしょうか。

新井:何より大切なのは、スムーズに連携して対応が取れるように各地域が事前に備えておくことでしょう。例えば日本では、広域連携支援の一環として、同時に被災しないことが予測される地域同士がペアを組み、一方が被災した場合に、もう一方が責任を持って支援するという仕組みが構築されています。

また、大規模災害発生時に迅速な「道路啓開」を可能にするため、啓開の考え方や手順、事前に備えるべき事項などを定めた「道路啓開計画」の策定と、その定期的な見直しも推奨されています。

この「道路啓開計画」の策定は、東日本大震災を契機に、各地方整備局の義務となりました。さらに、実際に道路啓開を担う地元の建設会社と計画を共有しておくことで、震災直後からスムーズに道路啓開が始められます。

――「道路啓開計画」とは具体的にどのような内容なのでしょうか

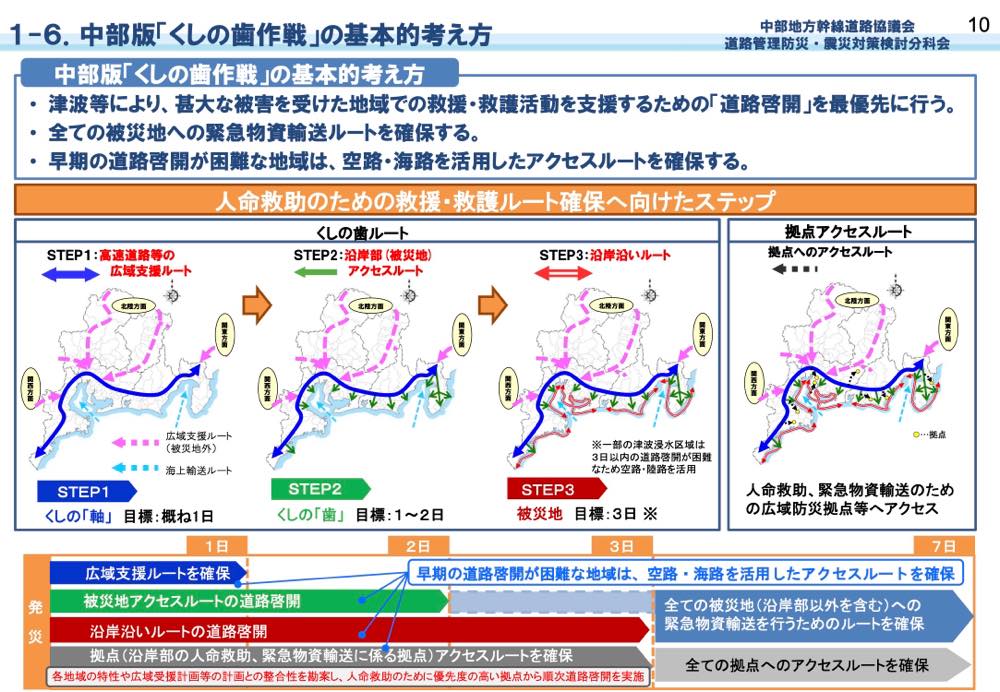

新井:私が知っているのは中部地方整備局が策定した計画です。この計画では、南海トラフ(※)で巨大な地震が起こり、静岡県、愛知県、三重県などの沿岸部が大ダメージを受けたということを想定しています。

被災エリアは非常に広大なため、全国からの支援を各被災地に届けるにはどうしたらいいかに重点を置き、まずは東名高速道路をはじめとした、幅広く活用でき安全性が高い道路を優先的に開き、メインのルートを確保しようということになっています。

そこから、東日本大震災の時のように沿岸に向かって「くしの歯」のように道路を延ばしていくという計画です。

- ※ 静岡県の駿河湾から九州の日向灘にかけての海底にある、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する溝状の地形のことを「南海トラフ」と呼ぶ。こちらの記事も参考に:南海トラフ、首都直下、千島海溝・日本海溝。発生率の高い巨大地震と防災(別タブで開く)

――優先順位となると、大きな病院や災害対応の拠点がある場所へとつながる道を開くことも重要ではないかと思いました。

新井:もちろん重要です。「道路啓開」において最優先事項となるのは、被災していない地域からの物資や、支援の手が届くルートを確保することです。

もちろん医療搬送が必要な重症患者のために道を通すことも忘れませんが、被災時に多くの人が直面するのは、明日食べるもの、寝る場所の確保の難しさです。そういう人たちを孤立させず一日でも早く救うためには、支援が届く道を開くことが最優先事項であると考えています。

「道路啓開疑似体験ツール」を通して隣接地域との連携の重要さを実感してもらいたい

――お二人は「道路啓開疑似体験ツール」の開発にも携わっていますよね。開発の経緯を教えてください。

上園:名古屋大学減災連携研究センターの受託研究員として、防災研究に携わる中で気づいたのが、地域の枠を超えた連携の重要性でした。

道路にはさまざまな管理者が存在し、国、都道府県、市町村などに分かれています。そのため、「道路啓開」を進めるにはそれぞれの管理者との調整が必要となり、一筋縄ではいきません。したがって被災時に円滑に道路を開くには、各自治体との連携・協力が不可欠ということになります。

ただ現状、その重要性を体感している人は多くありません。私たちは、「道路啓開」における連携の重要性を知ってもらうために、ボードゲームのような疑似体験ツールを作りました。

現在は、中部地方整備局や愛知県庁の職員研修、一般企業の社員研修などで活用されていますが、今後は全国の地方整備局ならびに「道路啓開」に関連する行政や、企業の研修に使っていただけるといいなと思っています。

――「道路啓開疑似体験ツール」は、どのように進めていくのでしょうか。

上園:本ツールは、「災害時、いかに素早く『道路啓開』を行えるか」をテーマに、各プレーヤーが地域の物資拠点から市内の指定避難所へつながる道の啓開を優先しつつ、市内全体の道を啓開していくボードゲームです。被害状況を確認する偵察隊と被害を復旧する重機の駒を有効に活用するのがクリアのポイントです。

――全ての道路を啓開するのはとても難しそうですね。

上園:そうですね。普通のボードゲームと違うのは、「自分だけがゲームをクリアすればいい」というものではない点です。避難所は各市内に複数ありますが、物資拠点はボード内に1つしかありません。そのため、隣接地域と連携して道路を開く必要があります。ゲームの振り返りでは、隣の市を担当するプレーヤーと現状の共有ができたのか、どのような内容を共有すればスムーズに密な連携が取れるのか、などについて考えていただいています。

各市の担当者が、自分の市のことだけを考えて問題を解決していくだけでは、地域全体の問題解決にはならないということに気付いていただけるとうれしいですね。

――実際にツールを体験した方からは、どのような声が届いていますか。

上園:「このツールを通して連携が大事であることが分かった」という声が多かったです。「実際の災害時は、ボードゲームのようにゆっくり現状を伝え合うことはできないからこそ、日頃から協力体制を取れるように備えておくことが大事だと気付いた」「他市の啓開状況も把握しなければ、自分たちの市にも物資が届かなくなる可能性があると気付いた」とおっしゃった方もいました。

物資拠点との距離を把握することが、災害への備えになる

――お二人が考える、道路啓開における現状の課題はなんでしょうか。

上園:道路をふさいでいるものを「がれき」と呼んでしまいますが、実は災害が起きて壊れるまでは誰かの家だったり誰かにとって大切なものや思い出の品だったりしたものなんです。過去の災害では、がれきの中からご遺体が発見されたということもたくさん聞いています。

「道路啓開」は欠かせない作業なので、現場で働く人たちは、ときに自分自身や家族が被災した中で、他の被災された方々の大切なものと向き合いながら作業されています。こんなふうに、誰かのために大事な活動をしてくださっている方々がいるということが、世の中にあまり知られていないのが課題だと思っています。

新井:公共事業の減少に伴い、建設会社も減ってきています。その影響で、重機を扱うことができる人を含め、道路復旧に関わる人材も減り、全体として道路を復旧させる能力が下がっていることも挙げられますね。重機を扱う仕事が安定してあれば、そうした人材が不足することはありませんが、現在の日本ではそうした環境が整っているとはいえません。

現状は、今あるリソースを最大限使える「道路啓開計画」を立て、誰もが納得する形の優先順位を決め、その通り実行するための準備を整えることが重要だと考えます。

――最後に、「道路啓開」の重要さを理解するために、一人一人ができることはなんでしょうか。

新井:まず「道路啓開計画」が検討されていることに関心を持つことが大事なことだと思います。計画には、各地域の物資拠点の場所、救援ルート確保へのステップなどが明示されており、2023年7月には、関東地方整備局が首都直下型地震発生時の「道路啓開計画(※)」を策定しています。

そういった情報から大規模な災害が発生したときには自分が住んでいる場所はどのような状況に置かれるのかを想像することは、大切なことだと思います。自分の家と物資拠点との距離を知ることができれば、避難生活に必要な備蓄を適切に把握できるはずです。

上園:道路はつながっていて当たり前というのが、一般的な感覚だと思うのですが、決して当たり前ではないんです。誰かが計画し、設計・施工し、管理をしているからこそ道路はつながっているんですね。その「誰か」は、どんな人なのか。一度、普段何気なく通っている道路を見て、道路を守っている人に思いを寄せていただくだけでも理解は広がると思います。

編集後記

震災を扱うテレビ番組で「道路啓開」を知り、災害時に道を「ひらく」重要さをもっと知りたいと思い、今回上園さんと新井さんにお話を伺いました。

東日本大震災発生から数日後、家の近くの道路に大きなひびが入り、橋も崩れ落ちる危険があるという情報が回りました。その時、「孤立するかもしれない、生活に必要な食料が買えなくなるかもしれない」という不安に襲われたことを覚えています。

今回の取材を通して、「道路啓開」は、被災後の生活を安定させるために欠かせない作業であることが分かりました。予測できない災害に備えて、まずは今住んでいる地域の道路啓開計画を確認することから始めてみようと思います。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。