未来のために何ができる?が見つかるメディア

日本での「子どもの性被害」は1日推定1,000件以上。小児科医「ふらいと先生」が語る、多様化する被害の実態と性教育の重要さ

- 「子どもの性被害」は、家庭内や指導者との間で発生することが多い。法改正をきっかけに被害が表面化しやすくなってきた

- 日本では、性被害に遭った子どもへの支援体制や専門職が足らず、必要なケアを受けるまでに時間がかかっている

- 「包括的性教育」を学び、「性加害」や「性的同意」について正しく理解することが、子どもの性被害を減らすことにつながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

親から子への性暴力、塾講師による教え子への性暴力など、子どもに対しての性加害が後を絶ちません。

内閣府が2018年に発表した調査(外部リンク/PDF)によると「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(※)」への相談のうち、約4割が10代以下、約3割が20代でした。また、2025年の警察庁の調査(外部リンク/PDF)によると、2023年に18歳未満の子ども が被害に遭った性犯罪の検挙件数は4,850件に上りました。これは警察が把握した数に限られるため、実際にはさらに多くの子どもが被害に遭っている可能性があります。

- ※ 「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」は性犯罪・性暴力被害者に対し、被害直後から総合的な支援を可能な限り一か所で提供するとともに、被害の潜在化を防止することなどを目的として設置されたもの。参考:性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | 内閣府男女共同参画局(外部リンク)

この記事では、新生児科医・小児科医の今西洋介(いまにし・ようすけ)さんに「子どもの性被害」の特徴や被害後の影響、ケアの現場の実態についてお話を伺い、「子どもの性被害」を減らすために何ができるかを考えます。

日本における1日あたりの子どもの性被害、推定1,000人以上

――はじめに、「子どもの性被害」の実態について教えてください。

今西さん(以下、敬称略):性被害の話の前に、子どもへの虐待について説明すると、虐待は「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト(保護の怠慢、養育放棄)」の4つに分類されます。

私たち小児科医は、虐待を受けている子どもを診察する機会が多々ありますが、「性的虐待」は非常に露見しにくい症例なんです。なぜかというと、「家族や身内が加害者であるケースが多い」「子どもの体の粘膜は修復能力が高い」「見た目上は傷が残りにくい」といった特徴があるからです。さらに、子どもが自分で被害を認識できないケースもあることから、統計に表れない被害の数はとても多いと考えられます。

「性的虐待」の報告件数が他の虐待に比べて圧倒的に少ないため、行政の資金や対策が十分に注がれにくいのが現状です。しかし、2021年の厚生労働省の調査(外部リンク/PDF)によると、日本では年間約39万人、つまり1日あたり1,000人以上の子どもが性被害に遭っていると推定されています。

アメリカでは被害者の推定人数を基に対策しているため、莫大な金額や人員が投入されているというのが、日本との大きな違いですね。

――1日1,000人以上という数字は衝撃的です。「子どもの性被害」は年々増えているのでしょうか。

今西:性被害は、今よりも子どもや女性の人権が守られていなかった時代に、表に出ることが少なかった虐待の一つです。ですから、「増えている」というより「表に出やすくなってきた」というのが正確な表現かと思います。

これは、2017年の性犯罪に関する刑法の一部改正(※1)が大きく影響しています。旧法の「強姦罪」は女性に対する膣性交のみを処罰対象としていました。しかし、改正後の「強制性交等罪」(※2)では被害者の性別は問わず、対象となる行為に肛門性交や口腔性交も含まれることになりました。

- ※ 1.参考:法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」(外部リンク)

- ※ 2.2023年に「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」に改正された。参考:法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」(外部リンク)

――「子どもの性被害」にはどういうものが含まれるのでしょうか。

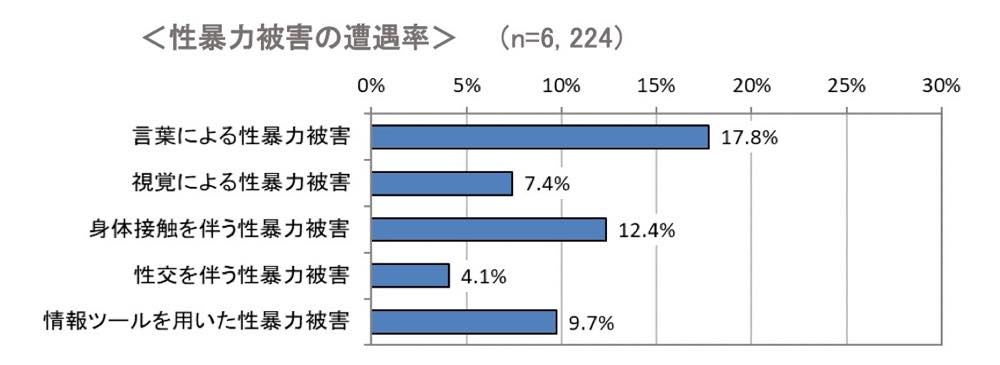

今西:性交を伴う性被害のほか、痴漢や身体接触、セクシュアルハラスメントも含まれます。また、加害者は大人とは限らず、子ども間の行為も性被害に含まれます。

多様化する性加害と軽視されてきた男児の被害

――「子どもの性被害」の特徴について教えてください。

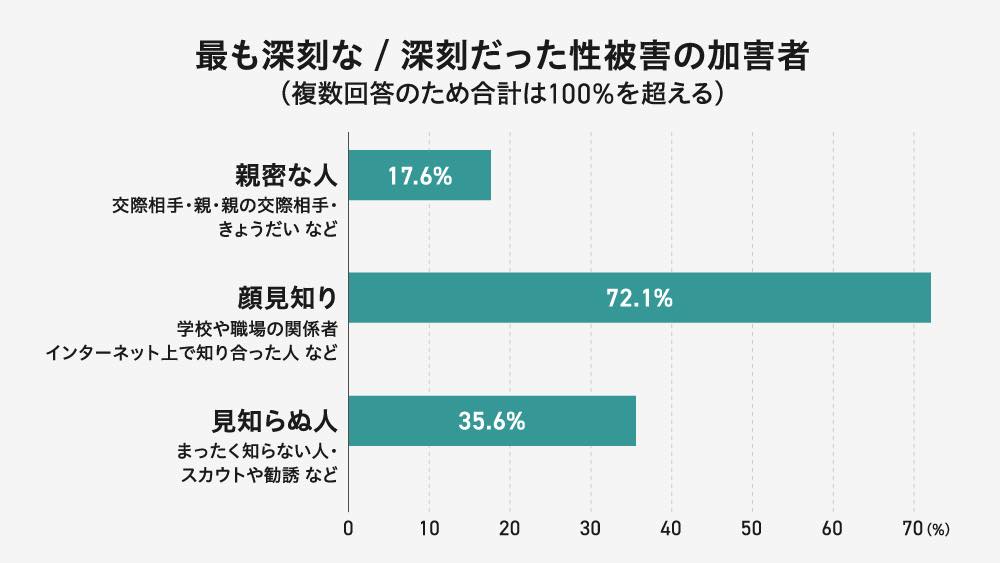

今西:よく学校や家庭で「知らない人に付いて行っちゃだめだよ」と教えられますよね。そういう教育だと、子どもは「顔見知りの人なら大丈夫だ」と思ってしまいます。しかし、大人の加害者は、子どもと信頼関係を築き上げ、油断をさせるという特徴があります。

「加害者は顔見知りである割合が高い」という事実があり、その知識がないと、身近に性被害を受けている子どもがいても気づけない、あるいは適切な支援につなげられない可能性も生じます。

もう1つ、大人の性被害にも当てはまることですが、被害者と加害者の間で力の差が大きいほど、性暴力が起きやすいということです。例として、子どもを指導する立場の職業が挙げられます。そこに密室の要素が加わると、さらに性被害が発生する確率が高まります。

――近年の「子どもの性被害」の変化について教えてください。

今西:かつては「知らないおじさんから小さな女の子が性被害に遭う」というケースが多いと信じられていました。これも全面的に間違いではありませんが、一般社団法人Springが2020年に行った「性被害の実態調査 アンケート」の報告によると、家庭内の性加害が大きな割合を占めており、身近な場所にも加害者が潜んでいるということが明らかになっています。

また、これまで軽視されてきた男児の性被害に対する認識も改善されつつあります。日本では古くから被害の割合は「男児:女児=1:9」と信じられてきましたが、「男児:女児=1:2」という認識が世界の通説となっています。

今西:そして、2000年頃からデジタル機器を用いた「デジタル性暴力」が増加しています。例えば、オンライン上で性的な画像を送らせることや、性的なコンテンツを見せること、子どもの性的虐待にあたるコンテンツの作成などが挙げられます。

なかでも「セクストーション」が特徴的です。「セックス(Sex)+エクストーション(Extortion/脅迫)」の造語で、「もっと過激なものを送らなければ画像を拡散する」「○○しないと画像をばらまく」などと相手の性的な画像や動画をもとに脅す行為を指します。例えば、過去に交際していた恋人が、交際中に撮影した性的な画像を使って脅迫し、性暴力を加えるケースがあります。

――「子どもの性被害」に対する社会の認識は、どう変化していると感じていますか。

今西:昔から一定数あったものが「犯罪」として認識され始めたことに加え、芸能界でのショッキングな性加害事件の報道が影響して、社会問題として関心を持つ保護者が非常に増えたと思われます。

特に、これまで男性からの関心が低かったのですが、近年では男性の間でも性教育に対する関心が高まっています。さらに、50~60代の男性の中には、同世代の無知に違和感を覚え、性教育を学び直す人が増えているようです。

トラウマケアの現場と社会の課題

――性被害を受けた子どもは、その後の人生にどのような影響を受けるのでしょうか。

今西:子どもの頃、性被害を受けた経験がある人は、将来うつ病や自殺につながる確率が高くなります。また、他者との人間関係が築きにくくなる傾向もみられます。他にも、生活習慣病が増える、がんの発見が遅れる、記憶や視覚をつかさどる脳のボリュームが萎縮する傾向を示したデータもあります。

――性被害を受けた子どもに対しては、どのようなケアが行われるのでしょうか。

今西:トラウマに対して自分がどう向き合っていくか、どのように順応して生きていくかということを治療として行う「認知行動療法」が代表的で、大きな効果があるといわれています。物事に対する考え方や捉え方を変えることでトラウマを克服していき、人生を豊かにしていこうという治療です。

もう1つ、性被害を受けた子どもが回復するために重要なことは「レジリエンス」だといわれています。「レジリエンス」とは、直面した困難に適応して人生を続ける力、精神的回復力などを意味する言葉です。これを高める要素として「困難なときに味方になってくれる他者とのつながり」「身体的・精神的なセルフケア」などが挙げられます。

――トラウマケアの現場の課題について教えてください。

今西:まず、ケアを提供する専門職の不足です。都市部であっても児童心療内科や児童精神科医への受診に1〜2 年かかることがあります。原因の1つは、診療報酬の低さです。個人の診療所では採算が合わないため、大きな病院でしかケアを提供できず、予約が集中してしまうのです。

もう1つは専門機関が連携していない点です。性被害を受けた子どもは、児童相談所、警察、検察、弁護士から別々に事情聴取を受け、詳しい被害内容を繰り返し説明しなければなりません。その結果、子どもが口を閉ざしてしまうことも少なくありません。

一方、欧米ではチャイルドアドボカシーセンター(以下、CAC)という機関で、訓練を受けた面接官が最低限の回数事情聴取を行います。CACは医療機関、検察、相談員、法的機関が連携するシステムで、子どもへの多方面の支援をワンストップで提供し、加害者を裁判にかける証拠収集も行っています。

日本にCACは数カ所しかありませんが、アメリカには1,000カ所以上あり、CACがある地域では加害者の逮捕率が高いという研究結果もあります。

――なぜCACは日本に数カ所しかないのでしょうか。

今西:公的資金が入っておらず、寄付で成り立っている状態だからです。アメリカでは、連邦や州から公的資金が提供されており、きちんとした資金源が確立されているため、運営が成り立っています。

全世界的にCACのシステムは広がってきていますが、日本では、女性のための「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」で、ついでに子どもを診ているという状況です。

しかし、子どものケアは大人のケアと全く異なります。被害の開示率が低いことはもちろん、家に加害者がいる可能性も少なくありません。さらに、女性のワンストップセンターでは男児の支援が難しく、子どもたちの受け皿が不足した結果、放置されているというのが現状です。

――「子どもの性被害」を減らすために私たちはどんなことができるでしょうか。

今西:まずは「包括的性教育」の知識を高めること、そして社会全体が「同意」について正しく理解していくことが大事です。「包括的性教育」では、人権の尊重、ジェンダー平等、性的同意、多様な性、生殖など、性をめぐる幅広いテーマを扱います。社会全体に「包括的性教育」が広まれば、子どもの性被害は減らせるでしょう。

性教育の知識は、家族内でもギャップがあるといわれています。一番多いのは、「お母さんは勉強しているけど、お父さんは全然勉強してくれない」というパターンです。

子どもの人権を守ることは当然ですが、大人は「性加害」や「性的同意」に関する認識をアップデートし続けることによって、意図しない性加害行動を防ぐことが重要です。また、得た知識を家族や周りの人に伝えていってほしいです。

編集後記

最近、子どもへの性暴力に関連するニュースを目にする機会が多く、「なぜこんなことが起きるのか」と疑問に思い、取材を申し込みました。

特に印象的だったのは、性被害が子どもたちの心身に与える影響の大きさです。自殺やうつ病のリスクが高まるだけでなく、その後の人生に深く影響する可能性があるという事実に胸が締めつけられました。

一人一人が性暴力について正しい知識を持ち、子どもたちを守るために何ができるのかを真剣に考えていく必要があると感じました。

〈プロフィール〉

今西洋介(いまにし・ようすけ)

新生児科医・小児科医、医学博士(公衆衛生学)、小児医療ジャーナリスト、一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事。1981年、石川県金沢市生まれ。国内複数のNICUで診療を行う傍ら、子どもの疫学に関する研究を行っている。また、「ふらいと先生」の名でSNSを駆使し、小児医療・福祉に関する課題を社会問題として提起。エビデンスにもとづく育児のニュースレターを配信している。3姉妹の父親。現在はアメリカ在住。著書に『新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます』(監修/西東社)。

今西洋介/ふらいと先生 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。