社会のために何ができる?が見つかるメディア

「闇バイトの何が悪いの?」~日本財団18歳意識調査アンケートより~

取材:日本財団ジャーナル編集部

「あぶない!」

細い路地から減速した気配もなくメイン道路に突然出てきた自転車を引きそうになって、私は大きな声で怒鳴ってしまった。

耳からワイヤレスイヤホンをぶらさげた若者は、急ブレーキの音に気付くことなく、「何か悪いことでもしたか?」と言いたげな表情で私に一瞥をくれたあと、秒と止まることなく走り抜けていった。

気を取り直して運転を続けながら「あのような状況でも自動車で正面から引いた日には、良くても9:1でこちらの責任だから、引かなくてよかった。勘弁してもらいたいものだね」と安堵した。

最近、自治会でもボール遊びをする子どもに「危ないから道路での遊びを禁止にせよ!」と吠える高齢者ドライバーが増えてきたことを思い出した。こんなこともあるから、気持ちは分からないでもない。

一人暮らしの高齢者が増えてきた自治会だけに、子どもの遊びや騒音を良く思わない人も増えてきており、自治会は高齢ドライバーの意見に流されそうになったのだが、「いえいえ、何の法的権限があって自治会がそこに住む子どもの遊びを制限できるの? 道路交通法を見てみなさいよ」と自治会の役員に私が言って、注意喚起にとどめることになった。

他人に迷惑をかけないようなモラルや思いやりの方が重要な話だが、それらを論点に議論したところで結論が出るとは思えなかったので、確信犯的に法律を持ち出した。私は法律の専門家でもなんでもないけれど、日本が法治国家であることはもちろん知っているし、どんなことをしたら法律に触れそうかはなんとなく理解しているつもりだ。

「うん。あの子は自転車が道路交通法の車両に該当するなんて思ったことはないのでしょう。法治国家で法を意識していないと、いずれ損をすることになるかもしれないね」

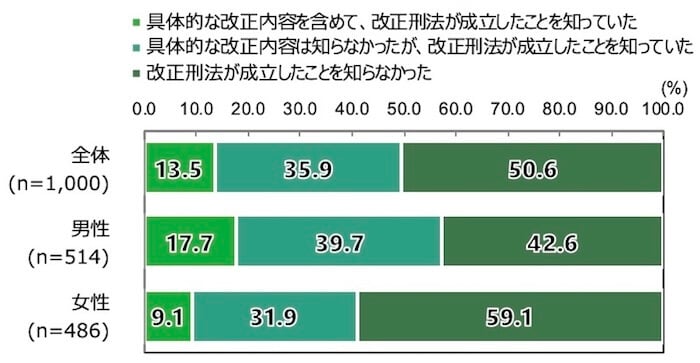

それぞれの法律は若者自身に関連しそうな法律なのですが、調査結果から分かるように、そもそも知らなかった若者が相当数存在します。法案を成立させるだけでは社会的問題の解決につながるわけではないと考えられ、法律の存在と内容、何よりも法律が若者にどのように関係するのかをかみ砕いて啓蒙することが大切だと思われます。

日本財団18歳意識調査では、第36回では「少年法改正」 (別タブで開く/PDF)について、第50回では「侮辱罪厳罰化」 (別タブで開く/PDF)についてと刑法改正のたびに若者の法律への認識を把握しようと試みています。

質問:2022年6月13日に改正刑法が成立したことを知っていますか。(選択式・単一)

自転車で自宅に着くと手洗いをすることもなく、部屋の壁にもたれかかってスマホを触り始めた。「タクシー運転手にカスハラする客」「国会議員が不倫」「注目の騎手が規約違反で引退」「強制わいせつで有名人が起訴」「成人式後に飲酒・喫煙して補導」——登録しているニュースサイトからたくさんの記事の見出しが来る。「なんか迷惑な奴が多いな」と感じはしたが、読まずにみなスワイプした。

お腹がすいた。大したことをしてないけど腹は空くものだ。「自分、哲学的?」なんて思いながら引き出しを物色する。

「食い物は……。ああ、100均で買った賞味期限切れのカップ麺しかない。まあこれでいい」

カップ麺が出来るまでの間、スマホゲームで時間を潰した。欲しいキャラがずっと出てこなくて、バイト代が入って珍しくカネに余裕があるときに課金をしてガチャを引きまくったゲームだ。最近は無料の範囲で細々と暇つぶしで遊んでいる。

スープを飲みながら突然不安が湧き上がってきた。家賃は2カ月、いや3カ月分か溜まっている。たまに催促が来るが、レスはしない。申し訳ない気持ちはあるけれど、払っている場合じゃないという気持ちの方が勝る。銀行口座には、仕送りの残りの数千円があるだけだ。ATM手数料が高くなったがあまり気にしない。

これまでなら困ったときは実家にヘルプをお願いしてきたが、1週間前に父親の体調が悪くて収入がなくなったと連絡が来た。介護が必要らしく、大変な様子だ。父親の面倒を見ている母親にはとてもこれ以上は頼めない。仕送りを止められるかもしれない。

地元に帰ることも考えるが、せっかく上京したのだから大学は卒業しておきたい。それに、帰ったら父親の世話をしなければならないだろう。本当にカネがない。このままではヤバい。

日本財団18歳意識調査第58回テーマ「社会保障」(別タブで開く/PDF)によると、自身が将来、高齢者になったときの経済状況について、男性では約6割、女性では約7割が「不安がある」と回答しています。

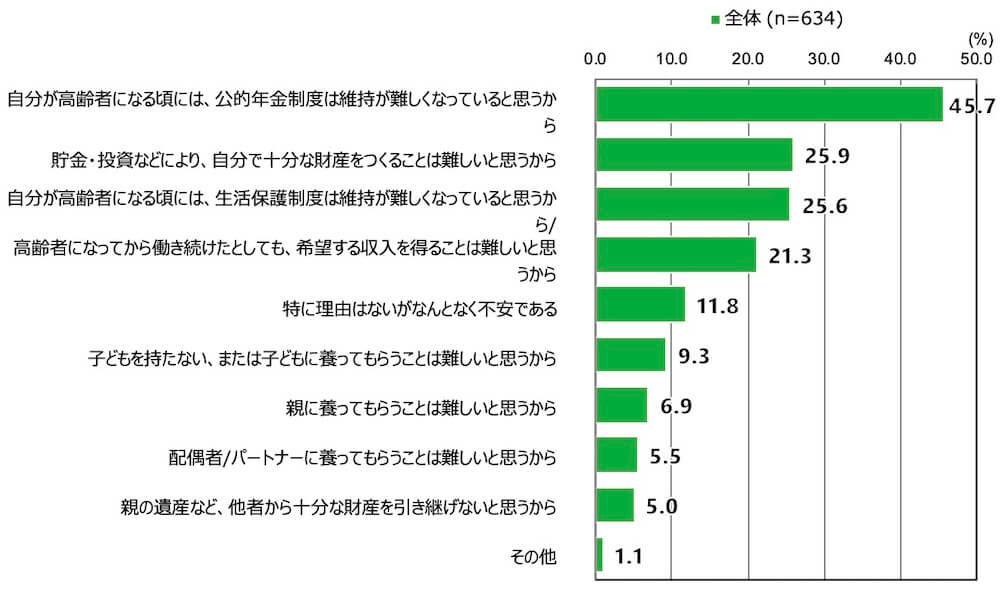

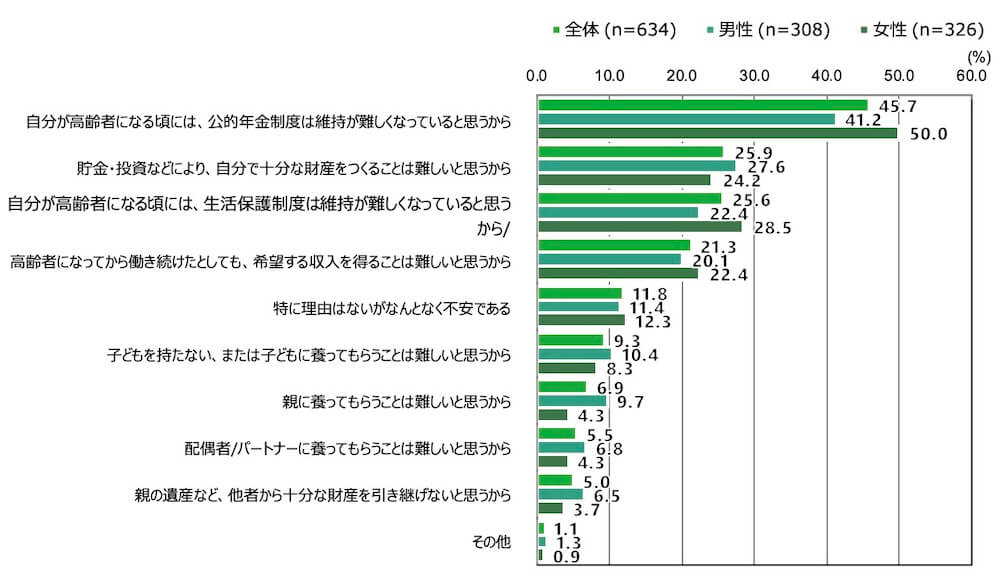

「不安がある」と回答した理由は、男女とも、「自分が高齢者になる頃には、公的年金制度は維持が難しくなっていると思うから」がもっとも多く、「貯金・投資などにより、自分で十分な財産をつくることは難しいと思うから」が続きます。人生100年と言われる若者は「ワーキングプアになるかもしれない、セーフティーネットがない」のような不安を抱えています。

質問:ご自身が高齢者(65歳以上)になったときのご自身の経済状況についてどう考えますか。(単一回答)

質問:前問で「不安がある」と回答した理由を教えてください。次の中からもっとも近いものを2つまで選んでください。(複数回答、「特に理由はないがなんとかなると思う」は排他)

前問ののグラフを性別に分けたもの。

内閣官房2023年の「小倉大臣とEBPMブリーフ」では、東京都立大学子ども・若者貧困研究センターが「データと貧困対策」4ページ目(外部リンク/PDF)にて、「この30年間で、貧困は高齢者の問題から若者の問題へ変容」とのメッセージをつけて、若者男性の貧困率の大きな上昇を示しています。

また、東洋経済オンラインは、特集「見過ごされる若者の貧困」(外部リンク)にて“日本人は「若者の貧困」悲痛な実態をわかってない”との刺激的なタイトルのもと、「親が学費負担放棄」学生を絶望させる新たな貧困、「時給高いから上京」の21歳女性を襲った“想定外”などの事例を通して、コロナ禍から始まった若者の貧困の背景と実態を描写しています。

渋谷を歩いているとアドトラックが街の全ての音をかき消すかと思うくらいの大きさで、「バーナナバナナ高収入!バーナナバナナ高収入~!」と連呼して通り抜けていった。

「日給5万円以上!」「誰でもできる簡単な仕事」「秘密厳守」「急募」「即日勤務可」と飛びつきたくなるようなフレーズがトラックの背面に並ぶ。目を右に移していくと「20歳〜30代の女性歓迎」を見つけがっかりした。「そうだよな。カネがないときは女の方が稼げるからいいよな」と思った。

少し歩いてからクラスの女の子を思い出した。友だちはほとんどいないがその子は同郷だったので教室で何回かは話すことがあった。「『カネに困っているから夜の仕事をしてさくっと稼いでくる』と言ってたな。『大丈夫なの?』って聞いたら『だいじょぶ、だいじょぶ、みんなやってるし~。学校には昼は来るし、稼いだらすぐ辞めて戻ってくるし』と笑ってた」「……最近大学で見ないな。元気だといいけど」。

数日後、その子の噂を聞いた。最初はキャバクラに入って人気ものだったようだ。先輩キャストに連れて行ってもらったホストクラブに、疲れとストレスからかはまってしまったらしい。気づけばキャバクラでは到底返せないだけの借金ができ、より高収入なことを始めたところ捕まってしまったとのことだった。

「そうかホストにはまったのか。せっかく稼いだのにバカなことをしたものだ」。身近に起こったアラームをポイントのずれた感想で片づけた。

ほとんどの風俗は合法ですが、売春は法律に触れる犯罪です。NHKは度々、コロナ禍で貧困女性の売春が増えている状況を取材・放映しています(※)。貧困の女性化という言葉があります。特に男女格差の残るコミュニティで同じような社会的経済的地位にある男性と比較すると、女性が不平等に扱われることが多いため女性の収入の方が低い現象を表します。女性が稼ぐのは大変なのです。

そして、犯罪学ではひとつのテーゼとして「貧困が犯罪を生む」ことが公益財団法人日立財団のシンポジウム(外部リンク)で述べられています。

もし、この若者が「仕事を選ばなければ男性の方が求人に恵まれていて稼ぎやすい」「短期間で稼げる仕事は大変で、法律の線を超える可能性がある」「お金がない人は犯罪に巻き込まれやすい」といった普通のことを知っていたら、とは思います。

「高額謝礼」「登録・利用無料」「生活スタイルに合わせて選べる」「24時間対応」——「いいな、これ。何だろう?」サイトにアクセスすると治験モニターの募集だった。未承認の新薬の有効性と安全性を確認するために行われる臨床試験のモニターである。「副作用や死亡事例まであるのか。危なそうなことはいやだな、やめておこう」とページを閉じた。

大学に行くと、あまり話したことのないクラスメイトがこっちに向かって歩いてきた。特に怪しい印象はない普通の子だ。「ねえねえ、いいバイトがあるんだけど代わりにやってくれない?」。話を聞いてみると、「1日10万円」「特別ボーナスもあり」「荷物の受取・配達など簡単な業務」「経験不問」「学生証だけで可」「男性のみ」とのことだった。

「危ないバイトじゃね? ドラッグ運ぶとか」。彼は「だいじょぶ、だいじょぶ。だって俺もやってるし」。しばらく無言で考えていると、「やらないなら、他あたるよ。せっかくいいバイトなのにもったいない」と彼は立ち去ろうとした。

「ちょ、ちょっと待って」。彼は振り返るとすぐ「じゃあ、まずこの連絡用アプリをインストール。その次に登録をして」。スマホの操作離れたものだ。「うん。できた」。「そしたら、集合場所とか時間とかアプリに連絡来るから待ってて。もちろん俺も行くからさ。安心して」「うん。わかった」。何をするバイトなのか詳しいことは一切聞かされなかったが、「まあ彼がいるならなんとかなるだろう」と不安を消して待った。

数日後に連絡が来た。約束の時間にほとんど人気のない公衆トイレの裏に行くと見知らぬ男が3人いた。彼は来なかった。

若者はなぜ闇バイトに手を出すのでしょうか?

最も大きいと思われる経済的な理由に加え、スリルや好奇心を満たしたい、自己肯定感(自己評価)を上げたいといった心理的な理由もあるようです。また、背景には、犯罪の認識不足に加え、スマホで手軽にできること、また、孤立感を持つ若者が社会とのつながりを求めているという説もあるようです。そして、「バレないから大丈夫、まさか自分に限って罪を犯すことなんてない」と勘違いするところもあるかもしれません。

このようなことから、ネットやSNSに依存しがちで、友人や周囲に流されやすく、精神的・感情的に不安定な、 将来に悩みのあるお金のない若者は闇バイトに手を出しがちな人物像と思われます。

では、闇バイトはどのような法律に触れるのでしょうか?

実行役が詐欺や窃盗などの違法行為を直接行った場合、刑法の該当する罪(詐欺罪や窃盗罪など)で立件されることになります。例えば、詐欺の実行役は「詐欺罪」で処罰され、刑罰として最大10年以下の懲役が科せられる可能性があります。他の共犯者や指示役と連携して行動している場合、「共犯」として加重されることがあります。金融関係の詐欺や振り込め詐欺の実行役の場合、犯罪収益の移転や隠匿に関与するため、犯罪収益移転防止法などの特別法違反に問われることもあります。

コロナ禍までは減り続けていた刑法犯認知件数は、2023年度、前年比17パーセント増の70万3,351件に上り、2年連続で増加しました。暴行や傷害といった街頭犯罪も増えています(※)。

「バレないから大丈夫、自分は大丈夫」ですが、最近増加している特殊詐欺は検挙しづらく全体の検挙率は半分程度でバレない件があるのも事実です。ただし、実行犯に限れば検挙率は7割を超えるようです。そして、殺人、強姦、放火といった重要犯罪となると、警視庁の検挙率は100パーセントを超え、つまり、ほぼ必ずバレます(※)。

従来の常識、道徳、価値観への反発・反抗は大いに結構だと思います。ですが、若者に限らず法治国家に生きる全ての国民は、モラルと犯罪をしっかり区別して考える方が良いと思います。犯罪を勧めるつもりはありませんが、ただ単に「よくないこと」とまるっと片づけるのではなく、まずは犯罪になる太い線、そして重要犯罪になる太い線が存在することを、理解するように努める方が賢いのではないかしらと思います。

世の中のデータからは、家庭環境に恵まれない若者が闇バイトに手を染めやすいことが明らかになっています。不良が犯罪に手を染めることは古典的なセオリーでしょう。しかし、最近では、物語にあるような普通の若者が手を出す事例が増えていて、「いったいなぜ?」と同時に「闇バイトは社会全体の問題になってしまった」と考えさせられます。

そこで、定量調査に基づく古典的なセオリーを述べるだけではない、現場の定性調査を通して手触り感のある洞察をお話いただける大学の先生を探しました。

社会学者、龍谷大学犯罪学研究センター嘱託研究員、元久留米大学文学部非常勤講師の廣末 登(ひろすえ・のぼる)先生にお話を聞けました。

先生は、家庭の事情で小・中学校に行けず、家出をしてゲームセンターに入り浸るうちに不良の世界に入りました。家庭裁判所も2度経験している異例の経歴を持つ先生です。反社の調査研究に長く取り組まれており、先生の著書には、『ヤクザになる理由』(新潮新書)、『ヤクザと介護 暴力団離脱者たちの研究』(角川新書)、『だからヤクザを辞められない――裏社会メルトダウン』(新潮新書)、『闇バイト――凶悪化する若者のリアル』祥伝社新書などがあります。

わが国では、昔からヤクザが生活の身近に存在しているにもかかわらず、風評被害や関係者からの苦情を過度に恐れてのことでしょうか、アカデミアでは反社の調査研究に積極的ではありません。闇バイトのような新たな犯罪に有効な手を打つための調査・研究が必要なことに異論はないと考えますが、調査・研究には理論と実践が求められるなかで実践感覚を持つ数少ない貴重な先生と考えます。

廣末先生インタビュー

学歴・知識ではなく教養を

廣末 登さん(以下、敬称略):普通の子でも、さらに旧帝大を出たような成績の良い子、一流企業や良い地位についている人でも闇バイトに手を出すようになっている。こうした選択の誤りは、学歴ではなく教養の欠如だと思う。

最近の若者は概して教養が低い。教養のない人たちは、主に耳学問である。自分で調べることをせず、グーグル先生や近くにいる人間に聞いて「大丈夫」と言われたらそれを信じてしまう。

先日強盗をした子が「せいぜい懲役は3年くらいで済むんでしょ」と言っていた。そんなはずはない。それは情報が偏っているから。自分で好きなものしか見ないために主体的にそうしてしまっているという面もある。加えて、ネットがその人の興味関心に近い情報ばかりを抽出してくることも一因であろう。

昨年、大学で教えている学生93人に聞いたところ、新聞を読む人はゼロで、ネットニュースを毎日見る人は1人だけだった。とても驚いた。では「スマホで何を見ているの?」と聞いたらYouTubeやSNS、ゲームという回答だった。決して偏差値が低くはない大学の学生でもこの状況。他は推して知るべしという状況だ。

教養の一つは想像力だと思う。「スマホ育児」では想像力は育たない。2~3歳でもずっとYouTubeを見せている。それは子どもが静かになるからだ。見た映像をそのまま受け取り、自分の頭の中で想像してない。危機的な問題だと思う。

想像力を養うには活字を読むこと。私は幼少期、家にテレビがなく、学校にも行かせてもらえなかったため、家にあった岩波文庫の本を読んでいた。スティーブンソンの『宝島』や江戸川乱歩などを読んで頭の中で情景を浮かべていた。

小学生のうちは想像するとしてもぼやっとしていたが、成長するにつれて徐々に頭の中の絵が精緻になって来た。活字を読むというのは自分で想像することだと思う。

中卒だった私は、職場で大卒に囲まれて天然記念物扱いされるのが嫌で通信制高校に行き、通信制高校から大学に行った先輩がヒーロー扱いされているのを見て大学へ行った(31歳で卒業)。大学で犯罪学の授業を受けたものの、不良をやっていた者として違和感があった。そこで「不良から見た犯罪学」を研究してみようと思って大学院に行くことにした。

大学院で初めて学問に接した。自分で問いを発し、仮説を立てて仮説を検証していくという学問を初めて体験した。そして「このサイクルをなぜうまくできるのだろう?」と思い返したら、幼少時代の活字に触れていたからだと思い至った。文章力も、読書によって知らぬ間に育っていたのだと思う。

この経験から「家庭に資本があるかどうか」が大きく影響してくることに思い至った。資本とは社会資本(ソーシャルキャピタル)と文化的資本(カルチュラルキャピタル)である。文化的資本は教養に直結していて大切だと思う。

YouTubeではなく、小さいころから本を読む、美術館や音楽会に連れていくことで子どもの感性が刺激される。「英才教育はどのようにしたらよいか?」と聞かれた際には、「(最低限)親から子に本の読み聞かせをする、子どもが字を読めるようになったら、子から親に読み聞かせをする、これを習慣にすること」と答えている。

難しく考えずとも、好奇心を刺激するような些細なきっかけでよいと思う。例えば、自身の知り合いで、小学校の入学祝いに魚類の図鑑をもらった子が海洋学者になった例がある。子どもにとって何がきっかけになるかは分からない。まさに偶然である。スタンフォード大学のクランボルツ博士のPlanned Happenstance (計画された偶然性)理論だと思う。

博士は「行動しなさい、そうすると偶然が起こるから」と言っている。つまり、偶然の結果にあなたのキャリアが形成されている、という意味だ。自分の人生に照らしてもこの理論は一理あると思う。行動した結果、偶然が生まれている。子どもを孤立した家庭で育ててしまうと、子どもは行動するチャンスもなく、偏った考え方になるのではないか。子どものうちに、成功体験、失敗体験を積んで成長することが大事であると思う。

それから、規範意識。線引き、言い換えると“加減”を知ることだと思う。叱られないことは問題だ。家庭でも放置しているし、近所の住民も、学校でも昔のように叱ることができなくなっている。こうした中で、規範意識が身につかないまま大人になる。そして18歳になって何かをしでかすと「犯罪者だ」と言われる。

これは社会的な役割を日本社会が果たしていない気がする。東京の連続強盗事件を見ていて思ったこととして、学校教育の硬直が殺人まで至らせてしまったのではないかと思った。私は不良だったのでよくケンカをしていた。不良というのはケンカに負けたらイジメられる。だから必死になる。とはいえ、殴られたら痛い、これ以上殴ると良くないという加減は身をもって学んでいた。

今の子どもたちは加減を知らない。今はケンカしたら大変なことになるので、別な形でもいいから痛みを知る、加減を知る体験は人間が成長する過程として必要かもしれない。しかし、私がもし現代に生まれて不良になっていたら、闇バイトをやっていたと思う。それは断れないから。

当時は「コーヒー買ってこい」「(暴走族の)ステッカー売ってこい」くらいの命令だったが、今は「通帳を集めてこい」といった命令になるだろう。加減を知らない、限度がない。しかし教養があれば、そもそも不良にならずに済む。文化的資本がある家庭の子は不良にならずに済む。

私は「次やったら少年院」と言われた警察署での説教帰りの階段で、2つくらい年上のリーゼントの強そうなヤンキーが手錠と腰縄で連行されて大泣きしているのを見てショックを受けた。「あんなに強そうなヤンキーが大泣きするのか」と怖くなって不良を辞めようと思い、2年くらいかけて足抜けできた。

教養がない若者にも刺さる啓蒙を

廣末:今まで政府が作った中では、「薬物やめますか、人間やめますか」は刺さるメッセージだった。コロナ禍に全国民にマスクをするように周知して成功した。あれがまさに周知だと思う。あの時に何をしたかと思い出すと、街中にアドトラックも走らせていたし、ポスターも各所で散見された。闇バイトに気をつける広告はYouTubeでも流れているが、政治家が出てきて警告しても若者は見ないので、有名なYouTuberなどに依頼して対策をすればよい。

また、スキップできないような広告として流すことも考えられる。闇バイト広告は今後もっと巧妙になり、普通のバイトに混ざってくるだろう。1,500円が通常のバイト料だとすれば、2,000円、2,500円、といった普通のバイトより少し高めの金額設定になりそうだ。

闇バイトを検索すると警告が出るのは良い策だと思う。しかし、政府の対策はまだ手を尽くしていないし、後手に回っている印象がある。

元特殊詐欺主犯格の方に学生への講義をしてもらったとき、彼には「自分が人生で失ったもののことをしっかり話してほしい」と依頼した。闇バイトによって人生で何を失ったかを、学生たちに話してもらう方がいいと思う。

アメリカであれば、子どもたちの前に薬物中毒者を連れてきて、麻薬中毒の恐ろしさを語ってもらったりするが、日本ではそういうことはしない。経験者にリアルに肉声で伝えてほしい。すると彼は「刑務所に入ったらうんこを食わされる」と言ってくれた。こうした話をリアルに聞いた人は悪いことはしないと思った。

私は、「あの時そうしなければ」というタイトルの闇バイト・パパ活などのリアルを扱った漫画を作成している。とても好評だ。漫画は活字よりも受け入れてもらいやすいのではないか、と思ったためだ。これを通じて若者の教養の欠如を補完できたらよいと思っている。

復帰できる機会と居場所を

廣末:今の日本は「ワンストライク・バッターアウト」的な社会になってしまっている。元々自身は闇バイトには興味がなかったが、法務省の就労支援をやっていた時に、少年院を訪問した折、面談した17歳の少年に何の仕事がしたいか聞くと、「現金手渡しの仕事がよい」と言われた。受け子出し子をやっていたため銀行口座を作れないからとのことだった。

暴力団を辞めて5年間口座を持てないという決まり(元暴5年ルール)に対してはずっと異議を唱えてきたが、闇バイトの未成年でも持てないことに驚いた。「これでは更生できないではないか」と思ったことが闇バイト研究のきっかけとなった。

規制側は、受け子、出し子、かけ子は犯罪の末端であっても彼らがいないと犯罪が成立しない。だから末端といえども厳罰とするということだが、これでは、一度でも罪を犯した者は更生できず、悪い方向に行く。

実際に福岡で就職支援をしていて、100人のうち70人が就職できても、3か月以上続くのはそのうち15人程度。就職先は肉体労働が多く、ほとんどが力仕事だから続かずに悪い方に戻っていく。未成年だと、これが一発アウトとなると、抜け出せない負のスパイラルに陥る可能性がある。厳罰化は歴史をひも解いてみても効果がないことが分かる。

家庭環境に恵まれない、親が育てられない子は、少子化の折、国が面倒を見ればいいのではないだろうか(知育、体育、食育)。成人年齢に達したら、5年間だけでも自衛隊で国のために働いて、その間に資格を取るなどして手に職をつけるなどの解決策を、議論の俎上に乗せるべきではないか。

機能不全家庭に生まれながら優秀な子もいるが、環境によってその能力を活かせずにいる。もったいないと思うが、親権がある以上どうしようもない。家庭でも非行グループでもない(子どもが安心できる)居場所を、国が設けてあげることが必要かもしれない。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。