社会のために何ができる?が見つかるメディア

企業・行政との連携・協働がカギ! これからのNPO経営に必要なこと

- 現在の社会課題はこれまでの施策、手法では解決することが難しい

- 社会課題解決のための政治行政との関係構築の手法「GR」は、NPOと民間企業、政治行政がよりよい関係性を構築する際に有益な手法

- 山積する社会課題を解決するためには、GRによってそれぞれの組織体が連携し、人的交流を活発化させ、共通の方法論に基づいて協働することが重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

これまで、民間企業は利益を最大化することを目指し、その一方でNPOは収益を度外視して社会貢献を重視するという、相反する価値観で事業活動を行ってきました。

しかし、巨視的な視点から見れば、両者には社会課題解決という共通の目的があり、同じ方法論を用いて連携する方が、その目的達成により近づけることが認識されつつあります。

人口減少社会が到来し、解決すべき社会課題が山積する中、民間企業が持つノウハウやテクノロジーを最大限活用してNPOの活動をより充実させることは、実は民間企業にも多くのメリットをもたらします。

異なる形態の組織が連携・協働する際の有益な手法の1つに、「GR(ガバメント・リレーションズ):社会課題解決のための政治行政との関係構築の手法」があります。

今回のインタビューイである吉田雄人(よしだ・ゆうと)さんは、かつては地方自治体の首長として行政に携わり、現在はGRを基軸とした活動に取り組み、認定NPO法人の代表も務めています。

組織経営において要となる、人材面での往来を活発化するためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

これからのNPO経営の在り方についてお話を伺います。

組織運営に関する伝統的な価値観の再考

——かつては、株式会社とNPOの役割や事業運営の方法論は別個のものと捉えられてきましたが、近年、株式会社とNPOは社会課題解決において共通の方向性を持つようになってきたようです。その背景にはどのような状況があるのでしょうか。

吉田さん(以下、敬称略):私は現在、官民連携を仕事の軸に置いていますが、株式会社とNPOとの連携が求められる背景には、それと近いものがあると考えています。

時代の流れを見ますと、21世紀を迎えた日本社会は、それまでとは土台が大きく変わってきているんですね。

2009年の政権交代以来、政治の動きは非常に流動化しており、経済もバブルの崩壊、リーマンショックを経て、構造的に揺らいできました。自然災害も頻発するようになってきています。また特に、人口減少という厳しい状況も訪れています。

こうした状況で生じる社会課題に向き合うにあたって、かつては基本的には行政が解決のプレイヤーとして存在していました。けれども、現在は行政だけでは解決が難しい状況があります。

そこで、民間も一緒になって課題解決していこうということで官民連携の重要性が高まってきていると感じています。

株式会社にとっても、マーケット自体が持続可能なものでなくてはなりませんが、そのためには経済合理性だけではなく、非営利の活動も必要になってきます。

人口減少という状況下にあって、人材育成や人材獲得、原料を供給する自然資源の保全、地域コミュニティーの維持など、さまざまな側面で持続可能性が求められているという意識で、営利・非営利の枠を超えて事業活動に取り組まなければならない時代になってきているんですね。

——共通目的に基づいて企業とNPOが協働した結果、成功した事例について、具体的にお話しいただけますでしょうか。

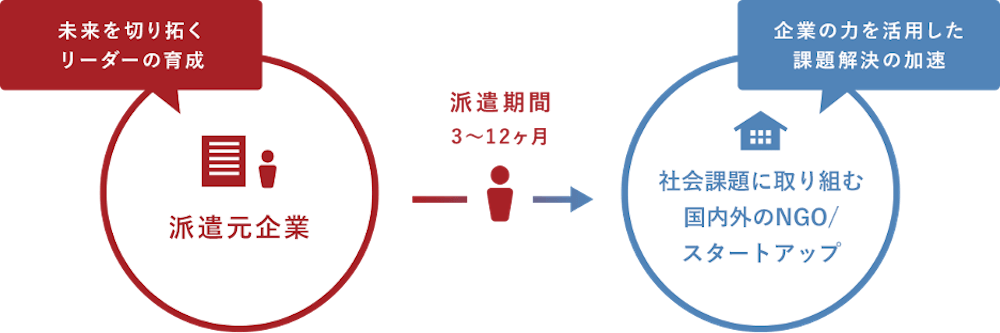

吉田:人材の流動化ということが起こってきて、株式会社で働く人も社会課題に敏感でなければならないという状況があります。そうした中、特定非営利活動法人クロスフィールズ(外部リンク)というNPOが社会人の留学制度「留職プログラム」(外部リンク)を立ち上げました。

これは、単なる社員研修の下請けではありません。課題解決のプレーヤーを育てることを目的として、社会課題に取り組む国内外のNGOやスタートアップに、数カ月間にわたって飛び込み、本業のスキルと経験を活かして社会課題の解決に挑んでもらうプログラムです。

吉田:このように、異なる環境へと「越境」することが、自らのリーダーシップを問い直す「原体験」となります。

それから、これは企業と民間の人との取り組みなのですが、株式会社Ridilover(外部リンク)という企業は、中高生が社会問題の「現場」を訪ねる「SDGs/社会問題スタディツアー」(外部リンク)を提供しています。

一般に、修学旅行というとテーマパークや神社仏閣を訪れるというイメージですが、このスタディツアーは、修学旅行や校外活動として、社会問題の解決を目指す現場に足を運び、問題の当事者や解決のトップランナーと直接関わりながら、自分にできるアクションを本気で考えてもらうものです。

こうした取り組みでは、受け入れ機関も、その現場を訪れた人たちから刺激をもらい、お互いのリソースを補い合う連携ができています。

経営において共通の方法論を用いる重要性

——組織運営において、株式会社とNPOが共通のフレームワークや指標を用いるメリットには、どのようなことがあるのでしょうか。

吉田:ここがポイントですね。従来は株式会社は利益最大化が目的、NPOはどちらかというと利益度外視でしたが、そうではない時代がきているのを感じます。今はどちらも同じ方法論を使っているということを実感しています。

2017年に設立された特定非営利活動法人新公益連盟(外部リンク)という団体があります。立上げ当初の目標は、「NPO業界の経団連」になることでした。

新公益連盟は、NPOや社会的企業のアクションチームをつくって、社会課題解決のための制度改革やさまざまなセクターとの協働、ソーシャルセクターの経営力強化を行っています。

象徴的なのは、加盟団体です。NPO法人だけでなく、株式会社から公益財団法人、公益社団法人、一般社団法人、行政まで、非常に多彩です。

企業側にしても、社会的インパクトを示すために指標づくりを進めるところが増えてきています。投資を受けた会社がレポーティングをする際にも指標は大切です。

この団体が実施している、年に一度の合宿では資金調達の事例を学び合ったり、NPOの認証制度をつくろうという機運が生まれたりするなど、共通の基盤ができつつあります。それぞれのフレームワークと指標をすり合わせると、ポテンシャルが高まりますね。

——経営戦略を共通化することは、組織の成功にどう影響するのでしょうか。

吉田:これは先ほどの連携の話に近いですね。

例えば、私の古巣のアクセンチュア株式会社(外部リンク)では、プロボノ(仕事で培ったスキルや経験を活かす社会貢献活動)を認めています。また今取り組んでいる仕事と直接関係なければ、国家公務員も副業していいことになっています。

それはなぜかというと、職員がそういうことを学ぶのは、本業にも生きるというメリットがあるからです。

一方、NPOは目の前の現場対応に追われていて、経営戦略を考えられる人やデジタライゼーションをできる人はなかなかいません。資金調達や戦略、広報、人材育成は、NPOにはなくて企業人にあるものです。それができる企業人が入ることはNPOにとってメリットがあります。

そうしたピンポイントの目的も大切ですし、偶然の「出会い」が貴重な気づきや成果をもたらすこともあります。

吉田:興味深い事例があります。SVP東京(特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京)(外部リンク)は、社会的な課題の解決に取り組む革新的な事業に対して、資金の提供と、パートナーによる経営支援を行っています。

この取り組みでは、パートナー自身が、投資・協働団体への支援に参画して、地域や社会に関与しています。

会社員が空いている時間を使ってNPOを支援するわけですが、支援する側が「お金を払って支援をさせてください」というシステムなんですね。手伝う側が払って、運営費を賄う。1人年間10万円です。支援してもらう方が払うのが普通ですから、それとは真逆ですね。

こうしたシステムですから、NPOも本気で取り組まないと採択されません。いわば通り一遍のマッチングではなくて、本気のマッチングです。ですから応募するNPOも本気です。

一方、パートナーも単に社会貢献するだけでなく、自らの学びを得て、成長することに本気になります。これは、民間の企業人とNPOとの連携が産み出す素晴らしい成果といえるでしょう。

人材面での往来とNPOの経営

——株式会社・NPO間での人材往来は、組織の成長やイノベーションにどう寄与するとお考えでしょうか。

吉田:企業から参画する人は、学ぶ機会が得られ、個人の成長につながります。私が共同代表を務める認定NPO法人なんとかなる(外部リンク)でも、普段コンサルタントとして働いてる3名の方に、プロボノで活動の支援をしていただいています。

その理由を尋ねると、「会社でやっている仕事につながる」と言ってくださるんですね。本職は分野も違うのに……です。

でもそれは、勤務する企業のメリットになるんです。また、社員のこうした活動を許可する企業は、対外的なアピールになると同時に、従業員エンゲージメントにもプラスの効果がありますね。それが生産性の向上にも、イノベーションの創出にもつながるのでしょう。

——人材面での交流を活発化するために、NPOはどのような経営スタイルを採用すべきでしょうか。

吉田:有益な人的リソースを提供してもらうNPO側は甘えてはいけないと思いますね。

NPOで高収入を得ると、何か悪いことをしているかのように思われる。ボランティア精神に反するという意識があるのです。でも私は、高い能力がある人、成果を出せる人には、NPOもきちんと金銭面で報いる報酬体系を持つことが必要ではないかと考えています。

ちなみに、私は認定NPOの共同代表として、1万円いただけるようになりました。ずっとゼロ円だったので、大きな一歩です。また、60歳を超えている事務局長には年収約500万円で働いてもらっています。

きちんとした経営センスを有し、税理士さんとも相談して、資源の配分をしていくことは大切ですね。そうしてこそ、持続可能な運営ができるようになるのですから。

GRの役割と未来

——NPOと株式会社が共通の目的を達成する上で、GRが果たす役割とはどのようなものでしょうか。

吉田:NPO活動をして痛感するのは、制度を変える必要性です。せっかく社会に役立つ取り組みをしたいと思っても、制度が邪魔してできない。そんなことがたくさんあります。制度が変われば解決できることが多いんです。

制度改正に向けては、ロビーイング、アドボカシー、ポリシーメーキングなどさまざまな言葉がありますが、NPOも株式会社も同じ方法論で取り組むべきだと考えています。

企業ではよく業界団体をつくりますよね。業界団体の意見は、個別の企業より国に届けやすいのです。NPOもそうした団体があれば、自治体の審議会のメンバーになりやすく、署名活動でも成果が望めます。

ところが、そうした団体がNPOにはあまりないんです。それをぜひつくっていきたい。株式会社と行政は実証実験をよくやっていますね。それはNPOにもできることです。

NPOはこれまで委託金をもらうのが恥という意識が一部にありましたが、行政のような平等性、公平性に基づかなければならない組織と、NPOのようにきめ細やかなサービスができる組織が一緒にやることによって、素晴らしい効果が生まれるはずです。

GRはそうした関係構築に非常に有益な手法なのです。

その一例を挙げたいと思います。私が横須賀市長だったときに、日本で初めてSIB (ソーシャルインパクトボンド)を財源にした特別養子縁組の推進に、日本財団さんと一緒に取り組みました。

特別養子縁組は、養子となる子どもと実親との間の法的な親子関係を解消して、養子と養親との間に(実の親子と同様の)親子関係を成立させる制度です。

養子縁組しなければ、行政には、生みの親が育てることができないお子さんが成人するまでの間、社会保障費用がかかります。でも、もしそういうお子さんと、お子さんを望む方とが親子関係になれれば、お子さんは家庭の中で安定した生活を送ることができると同時に、その養育に必要な税金の節約にもなるのです。

このように、NPOが行政と良好な関係を構築することができれば、きっと素晴らしい取り組みができるはずです。

―今後のGRはどのように発展していくとお考えでしょうか。GRの発展は、今後、社会課題解決にどう貢献できるのでしょうか。将来展望をお聞かせください。

吉田:この図をご覧ください。

![図:社会課題の分類(例:住宅問題)

縦軸/上が「難易度が高い(投資を回収できない)」、下が「難易度が低い(投資を回収できる可能性が高い)

横軸/左が「普遍性がある(多くの人が問題と感じている)」、右が「普遍性がない(多くの人が問題意識を感じていないが少数の当事者の問題意識は高い)」

(右上)[行政の支援で解決できる]行政の支援で解決が進みやすい。ex.空き家バンク/移住支援金

(左上)[課題として残り続ける]解決がとても難しい。ex.ゴミ屋敷/限界集落支援

(右下)[経済合理性で解決できる]市場による解決が進んでいる。ex.Homes、スーモ

(左下)[課題として残り続ける]個人の努力で解決が進みやすい。ex.古民家リノベーション](/wp-content/uploads/2025/04/GR_yoshida_4.png)

吉田:縦軸は難易度が高いか低いか、経済の投資を回収できるかできないかという経済合理性を表しています。 横軸は普遍性があるかないか、たくさんの人が問題と感じているかどうか、その度合いを表しています。

まず、黄色のラインで仕切られた左下の領域は、投資回収効果が高く、たくさんの人が問題だと感じているので、市場が解決してくれます。

次に、左上の領域は、多くの人が問題だと感じているので、一般世論の支持を得やすく、行政が入りやすい領域だといえます。

右下の領域は、特定の個人しか問題だと感じていないけれど、投資効果はあるので、個人の努力で解決することが可能でしょう。

問題は、右上の領域ですね。

住宅問題に例えてみると、左上は空き家バンクや移住支援金に当たります。投資回収効果はないけれど、行政が穴埋めしてくれている。右下は古民家があってどうしようかとなったときに、カフェや民泊にしたら儲かる可能性があります。

ところが、右上のごみ屋敷になってしまっている家とか、限界集落の支援は普遍性も投資効果もないので、解決が難しいですよね。

これを色分けしてみると、青が株式会社の領域です。経済的合理性で解決できる。この青い領域を増やすことについては、公益社団法人 経済同友会(外部リンク)が推進しています。次に、緑色は行政の支援で解決できる領域。

そして、赤い部分が解決できない領域です。ここが、ぐうっと小さくなっていくことが、私の中では将来的な理想の姿です。経済合理性でも行政に頼るのでもない、という領域です。

そして、この赤の部分こそが、官民連携のポイントです。ここを可能な限り小さくしていく。そこを目指すとき、GRの手法がその威力を発揮するのではないかと考えています。

読者へのメッセージとアドバイス

吉田:一言でいうと、NPO、株式会社、行政が「もっと交わってください」ということですね。

企業経営者には従業員を含めて企業全体で社会課題に向かっていくということを、ぜひ意識していただきたいと願っています。

ご自分の会社が提供しているサービス自体、どんなふうに社会課題とつながっているのかを意識していただきたいですし、従業員が社会課題に関わる機会を意識してつくっていただきたいと思います。

企業は当然、利益を追求しなければならない組織体ですが、世の中がよくなれば企業経営もよくなるはずです。

また、NPOは政治・行政を視野に入れて、GRの手法を使って良好な関係性を構築し、制度は変えられるという意識をもっていただけたらと思います。

ボランティアでいいやと思っていたり、行政にお金をもらうなんてとんでもない、と思っていたりしているのは、もったいないなと思うんです。経営のセンスを身に付けて、持続可能な取り組みを共に目指していけたらと願っています。

また、1人で取り組むのではなく、NPOの中に人を入れるとか、NPO同士が連携するとか、チームで動いて組織的なパフォーマンスを意識することも大切ですね。

例えば、私は現在、認定NPO法人 なんとかなるの共同代表を務めています。その活動の1つとして、家庭を頼れない若者が自立できる社会に向けて、銀行と協働で開発した金融基礎教育プログラム「MoneyConnection®」を提供しています。NPOには金融の専門家がいないので、講師を派遣してもらっています。

このように、他の組織体の人や行政との連携によって、さまざまなことが可能になります。自らのポテンシャルを高め合い、さまざまなアプローチで社会課題の解決を図るために、ぜひそうした意識を持っていただけたらと願っています。

編集後記

内閣府の特定非営利活動法人(NPO)の認定数の推移(外部リンク)によると、2024年8月現在で、認証法人、認定法人を合わせて、51,000弱のNPO法人が存在しています。

不確実性の高い現在は、従来の手法で社会課題を解決することが難しくなっています。それぞれのNPOがGRの手法を用い、民間企業や行政と連携して人的交流を活発化させ、共通の方法論で取り組むことが社会を変える大きな力になると、取材を通して実感しました。

〈プロフィール〉

吉田雄人(よしだ・ゆうと)

認定NPO法人なんとかなる共同代表。早稲田大学政治経済学部を卒業後、アクセンチュアにて3年弱勤務。退職後、早稲田大学大学院(政治学修士)に通いながら、2003年の横須賀市議会議員選挙に当選。2009年の横須賀市長選挙で当選し、2013年に再選。2017年に退任するまでの8年間、完全無所属を貫いた。その後、「GR(ガバメント・リレーションズ):社会課題解決のための政治行政との関係構築の手法」を軸に、コンサルテーションを民間企業に行うGlocal Government Relationz株式会社を設立し、代表取締役に就任。そのほか「GR」の必要性や事例を発信する一般社団法人日本GR協会や、地方創生をGRで実現する一般社団法人熱意ある地方創生ベンチャー連合などで代表理事を務めている。

認定NPO法人なんとかなる 公式サイト(外部リンク)

日本GR協会 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。