社会のために何ができる?が見つかるメディア

お金と人をつなぐ、NPOの成長戦略——ファンドレイジングとセルフマネジメント

- ファンドレイジングとは単なる寄付集めではなく、事業と組織と財務をバランスよく融合させて継続的な活動を続けるために必要なこと

- ファンドレイジングは、理念を掲げ、その理念、世界観に共感してもらうことが前提

- 個人の成長は組織の成長。そのためにはセルフマネジメントが必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

「ファンドレイジング」とは、単なる資金調達にとどまらず、組織が持つあらゆるリソースをマネジメントしながら、組織と財源を成長させる力です。

2008年の創業以来、380以上の支援実績を持つ株式会社ファンドレックス(外部リンク)にコンサルタントとして従事する長谷川綾(はせがわ・あや)さんに、ファンドレイジングの観点から、NPOを経営する上で重要な、組織理念の浸透や、個人の成長の必要性についてお話を伺います。

そもそもファンドレイジングとは

——ファンドレイジングとはどのようなものでしょうか。定義と重要性を中心にご説明いただけますでしょうか。

長谷川さん(以下、敬称略):ファンドレイジングとは、非営利組織が資金調達するにあたって、事業収入と、補助金・助成金、そして寄付という、この大きな3つの収入の柱をさまざまな形でバランスよく使って、事業を継続的に行うための資金調達を行うことです。

事業と組織と財務、このバランスをうまく融合させて継続的な活動を続けるために必要なこと——私はいつもそう説明しています。アメリカの非営利組織の間では浸透している言葉です。

今申し上げた通り、ファンドレイジングは「寄付集め」と狭く捉えられてしまいがちですが、そもそも事業を継続するために組織をどうつくっていくかということに対して必要な要素なので、その3本柱で考えてマネージしなければならないものですね。

——ファンドレイジングにとって「共感」が大きな要素になっていると伺いました。ファンドレイジングにおける「共感」はどのように育て、維持したらいいのでしょうか。

長谷川:ファンドレイジングは、単に資金を集めるのではなく、その事業に共感してもらうことが前提です。その団体さんがどうしてその課題を解決したいのか、どういう世界をつくりたいのかということをまず掲げて、そこにご寄付をはじめとしたご支援をいただいていきますので、共感していただくためにも発信の仕方は非常に大事だと思っています。

ただ、共感というのはメッセージを受け取った方の中から自発的に発生するものでもあるので、それをマネジメントするのは非常に難しいですね。

ときには、発信したものが否定的・批判的に捉えられてしまうこともあります。そういうときには、その方にはどの点が理解していただけなかったのかと分析しつつ、では大きく世間に向けてどういう発信をしていったらいいのか、と考えていくのがマネジメントだと個人的には捉えています。

「相手を探しに行く」こともあります。ファンドレイジングはファンづくりにも通じるものがありますので、どうやってファンをみつけ、育てていくかを模索するものでもあります。

実際にどのような発信の仕方をするかは、その団体さんがどういう世界をつくりたいのかによって異なります。その際大切なのは、発信する側が、掲げている理念についてどのくらい強い具体的な想いを抱いているかということです。

また、お相手によって、対面の方がいいのか、SNSを使って投げかけた方がいいのか、という方法論の問題もあります。YouTubeチャンネルだったり、あるいは商業スペースなどでの募金活動だったり、団体によって有効策が違うこともあります。

そして、共感をもっていただけたら、継続的にコミュニケーションをとっていきます。例えばメルマガを出し続けたり、支援者が集まる会を定期的に開いたり、イベントをするなどして、とにかく継続的にコミュニケーションをとり続け、ずっとファンでいていただけるようにする必要があります。

——具体的な手法にはどのようなものがありますか。

長谷川:ファンドレイジングでは、マンスリーサポーター制度を立ち上げるというセオリーがあります。毎月定額の資金をサポートしていただくのですが、まずはそこにつなげられるといいですね。

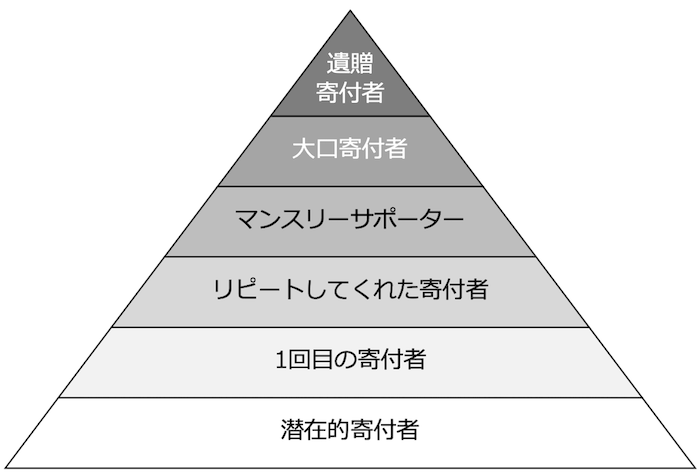

ドナーピラミッドというツールがありますが、一番下の潜在層から1回目の寄付者になってもらい、リピート寄付者になってもらって、マンスリーサポーターになっていただくというふうに、階段を登るようにステップアップしてもらうためのコミュニケーションを考えます。

またそれぞれの層にどんな人がいるのかステークホルダーの分析を行ったり、支援者像のペルソナを考えたりして響くコミュニケーションを考えます。このような支援者分析を、ファンドレイジングでは行っていきます。

長谷川:また、自分たちがやっている活動を説明することも大切です。例えば、困窮者支援とか国際協力などは比較的必要性が分かりやすいのではないかと思いますが、文化芸術の保全などは、ご寄付につなげるためには難しい側面もあります。

なぜ寄付を集めてまでそういうことをしなければならないのかと思う方もいらっしゃるでしょう。そうした際、その文化的、建築的な意味をもつものが、人の心にどういう影響を与えるのかは、説明をしなければ分かりません。

大切であることを説明するために、例えば教育効果であるとか、文化遺産的な価値であるとか、あるいはインバウンドによる経済効果であるとか、そうした指標を用いて一般の方に理解し納得してもらえるように伝えていくことが大切ですね。

そういうメッセージを考えることもとても大事で、それもファンドレイジングの一環です。

組織も個人の成長も「共感」がカギ

——実際のプロジェクトで、共感が成功の鍵となった事例をご紹介いただけますでしょうか。

長谷川:困窮者支援をしている団体さんが、クラウドファンディングで成功した事例があります。

困窮者支援を行うNPO法人、特にホームレス支援や生活困窮者の自立支援を行っている団体なのですが、コロナ禍において、社会的・経済的に困窮する人々が急増し、支援の必要性が急激に高まりました。

この事例では、支援対象となる人の状況や必要な支援の内容を分かりやすく多くの人の感情に訴える形で伝えることができました。SNSやメディアの活用、また有名人の方の発信などもあり、広く共感が生まれました。結果、福祉系の団体としては珍しく1億円を超えるクラウドファンディングが達成できました。

——先ほど、その団体さんがどのような世界を実現したいのかという理念をまず掲げることが大事だというお話を伺いました。では、NPOはどのようにして組織理念を形成し、それをスタッフや支援者に浸透させたらいいのでしょうか。

長谷川:強い思いを抱いている人が組織を立ち上げ、その思いに強く共感した人がその組織に入るというケースが多いのではないかと思います。熱い思いを抱いた人だけの場合はそれでうまくいくのですが、企業と同じで、規模が大きくなったり長く継続したりした場合に問題が生じます。

といいますのは、解決しようとしている課題が1年や2年の短期間で解決するわけではないからです。それで、自分たちは一生懸命やっているんだけれど、あるいは、例えば今年はクラウドファンディングが成功したけれど、本来の課題解決に対しては一体、どれだけの成果が上がっているのだろうかというような疑問が生まれてきます。そういったことをマネジメントするのは非常に難しいと思います。

だからこそ、代表が掲げた理念を「私たちの理念」として何度も確認する必要があると思います。同じ組織にいても、世界観は人それぞれなので、そういう確認は非常に大切です。

——そういう確認はどうやってしているのですか。

長谷川:皆さん、いろいろ工夫なさっていますね。例えば、年に数回、合宿をするとか、個人の目的と組織の目的をすり合わせるようなワークショップを定期的にするとか、あるいは毎回のミーティングでチェックインをして人となりを共有し、温度差を埋めようとしている組織もあります。

そうした活動を通じて、一人一人のスタッフが何に関心を持っているかを互いに理解した上で、組織の掲げる理念にそれを集約させていくというような方向性ですね。

——組織理念を浸透させ、団結力を強めるための具体的な施策やチャレンジにはどのようなものがあるのでしょうか。

長谷川:これについても、皆さん工夫していらっしゃいますね。例えば、先ほど申し上げたとおり、年に何回か合宿をして、そこで自分たちの目的を確認し、今世の中に起こっていることとすり合わせて、現在の立ち位置を明確にするような取り組みもあります。

上からスタッフに下ろすだけではなく、合意形成に全員が参加し、今取り組んでいることの意義を再確認するというようなやり方です。

1on1を取り入れているところもあります。そのやり方もさまざまです。上司と部下のところもあれば、それにこだわらないところもあります。そうやって温度差を埋めていくという方向性です。

——NPO経営において、スタッフ一人一人の成長は組織全体にどう影響するのでしょうか。

長谷川:組織が掲げている理念は長期的に実現していくしかありません。長いスパンで叶えていくものに取り組むときには、目に見える成果や即効性のあるものだけを追いかけることが必ずしも価値を持つわけではありません。

長期間の取り組みによって理念を実現しようとしている人たちが、すぐに目に見える成果があらわれなくても、挫けずに前を向いて継続的に取り組むためには、自らが変化していくことが必要です。変化の中でポジティブな意味合いをもつものを成長と言うのではないでしょうか。

そして、成長している個人が集まったものが組織の成長だと捉えています。逆にいえば、組織が成長するためには、組織を構成するメンバー全員が成長していることが必要です。

——個人の成長を支援するために行っている具体的な取り組みについてご説明いただけますでしょうか。

長谷川:正直申し上げて、ここはまだまだ薄いのではないかと思っています。個人の成長は個

人の責任において行うものだと考えている組織がまだ多いのではないかと危惧しています。もちろん、そうではない団体もあるとは思いますが、全体的にはまだそのように捉えている団体が多いように思います。

個人の成長を促すきっかけはさまざまです。例えば、業務の中でこれまでなかった視点に気づいて変化、成長することもあるでしょう。そうした場合、第三者の視点があると成長が促進されます。そのためにコーチングを取り入れているところも多いですね。

また、フラットな関係があれば、スタッフがお互いにそうした役割を担い合えるのではないかと思います。関係性が個人の成長を促す大きな要素だと考えています。その関係性を促進するのは、コミュニケーションです。スタッフがいい関係性で業務をする中で成長を促進していけたらいいですね。

組織経営におけるファンドレイジングのさまざまな可能性

——ファンドレイジングの未来やこれからの課題についてお話いただけますでしょうか。

長谷川:先ほどもお話ししたように、ファンドレイジングはただの資金調達ではありません。非営利組織の活動の成果は企業と違って、利益を上げることだけではなくて、社会にどんな変化を生み出せるか、です。いわゆる社会的インパクトですが、ファンドレイジングでは、その意識をどれだけ大きくもてるかが大事だと思います。

NPOは理念があって組織を立ち上げます。私は、それは世界観だと思っています。世界観の実現のために事業があるとすると、その事業はその世界観とどういう関係性があるかを事業の立案のときに押さえておくのは重要です。

まず理念ありきなのですが、それを実現する組織の在り方も非常に重要です。組織がコミュニティーをつくり、コミュニティーや組織が引いては社会を形成しているのですから、組織に集う人がハッピーでいることは非常に大切ですね。

——長谷川さまが今後取り組みたいプロジェクトや達成したい目標はどのようなものでしょうか。

長谷川:先ほど出ていた組織、関係性が気になっています。働く人が成長しつつハッピーに働いていくというところをもう少し底上げしていきたいですね。

例えば、ささやかですが、この業界で働く方々のランチ会を設けるなどして、つながる場をつくっています。この業界でも人材流動化が進むと思っていますので、NPOで働く方々のゆるいつながりをつくって、他のNPOはどういう状態なのかを共有できるようにもしていきたいですね。

また、ファンドレイジングや業務知識だけでなく、人事制度や労務管理、組織運営の知識をシェアすることもしたいと思っています。

——NPO経営者が今すぐ実行できるアクションにはどのようなものがあるか、ご提言いただけますでしょうか。

長谷川:私自身、NPOを経営したこともありませんし、起業家でもありません。だからこそNPOを経営している方や起業家の皆さんをすごくリスペクトしています。それで、そういう方たちが実際に行動し目指していることが実現するようにサポートしていきたいという気持ちが強いです。

人が集まってできた組織では、関係性に配慮していただけるといいなと思います。フラットで率直に意見交換ができるような関係性づくりへの配慮です。経営者はパワーを持っていますので、そのパワーを活かして、みんなが納得しながら前に進めるような状態をつくっていただけるといいなと思っています。

ファンドレイジングの戦略を作って計画を立てても、実行するのは人間なので、上手く行かないことも多いです。関係性を良くして組織として納得した状態をつくることで、いろいろな策が有効に実行される、あるいは上手くいかないときにやり直す気持ちが生まれてくると思っています。

一方でスタッフ側の人たちが自分の感情を吐き出すことも大切です。過剰に管理することを手放して、個々人がやりたいことをやって、それが大きな力に結集するようなイメージですね。思い切ってそんなふうにやってみるのも1つの手だと考えています。

また、先ほど申し上げたように、目的が達成するまでには長いスパンが必要です。途中でエネルギーが不足してしまう方もいらっしゃるかもしれません。そんなときには休むことも必要です。そういうときには特にセルフマネジメントが大事です。自分を人と比べず、休むことに罪悪感を抱かないで、必要ならひと休みして英気を養うことも大切なセルフマネジメントです。

——最後に、NPOを経営する読者に向けて、励ましやアドバイスなど、メッセージをお願いいたします。

長谷川:実現したい世界観をお持ちの方々ですので、それをぜひ実現していただきたいと思っています。代表の方とスタッフの方々がそういう思いを重ね合わせ、目指している世界を実現するために活動を続けていらっしゃることを願っています。

編集後記

文部科学省の「国立研究開発法人による資金調達活動活性化のための人材育成手法開発に関する調査報告書(概要)」(外部リンク/PDF)によると、日本における個人寄附額と寄附者率は近年増加傾向にあるそうです。そして、人々が寄附先を選ぶ際には、使途が明確で活動の趣旨や目的に賛同できることが重視される傾向があるとのこと。

単なる寄付活動ではなく、まず理念を掲げ、その理念への共感を活動の源泉とするファンドレイジングは、今後もNPOが目指す世界の実現に大きな力を発揮するのではないかと、取材を通じて実感しました。

〈プロフィール〉

長谷川綾(はせがわ・あや)

2017年より、ファンドレックスにてコンサルタントとして従事。国際協力、環境、人権、教育、生活困窮者、文化芸術など幅広い分野の団体に、コンサルティングや研修業務、業務改善を実施している。ファンドレイジング戦略の策定・伴走支援に加えて、バックオフィス業務の効率化も得意としている。最近はコーチング・グループコーチングにも力を入れており、スタッフのモチベーション(動機づけ)を重視。組織のリーダーシップ育成やセルフマネジメントなど人材育成を通して、人が前向きに働く組織作り、コミュニティーの在り方を探求している。

株式会社ファンドレックス 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。