社会のために何ができる?が見つかるメディア

外食・中食には食物アレルギーの情報提供義務がない? その理由を消費者庁に聞いた

- 食物アレルギー患者の数は増加傾向。なかでも乳幼児の患者は5~10パーセントに及ぶ

- 消費者庁では食物アレルギーに関する情報提供を課すことが難しい外食・中食事業者と、消費者の双方に向けて啓発活動を展開

- 食物アレルギーに関する情報提供の重要性を広め、誰もが安心して外食・中食を楽しめる社会を目指す

取材:日本財団ジャーナル編集部

ある特定の食べ物を食べたり、触れたりすることで、引き起こす「食物アレルギー」。本来、体に害を与えない食べ物を異物と勘違いし、体を守る免疫システムが過敏に反応してしまう現象です。

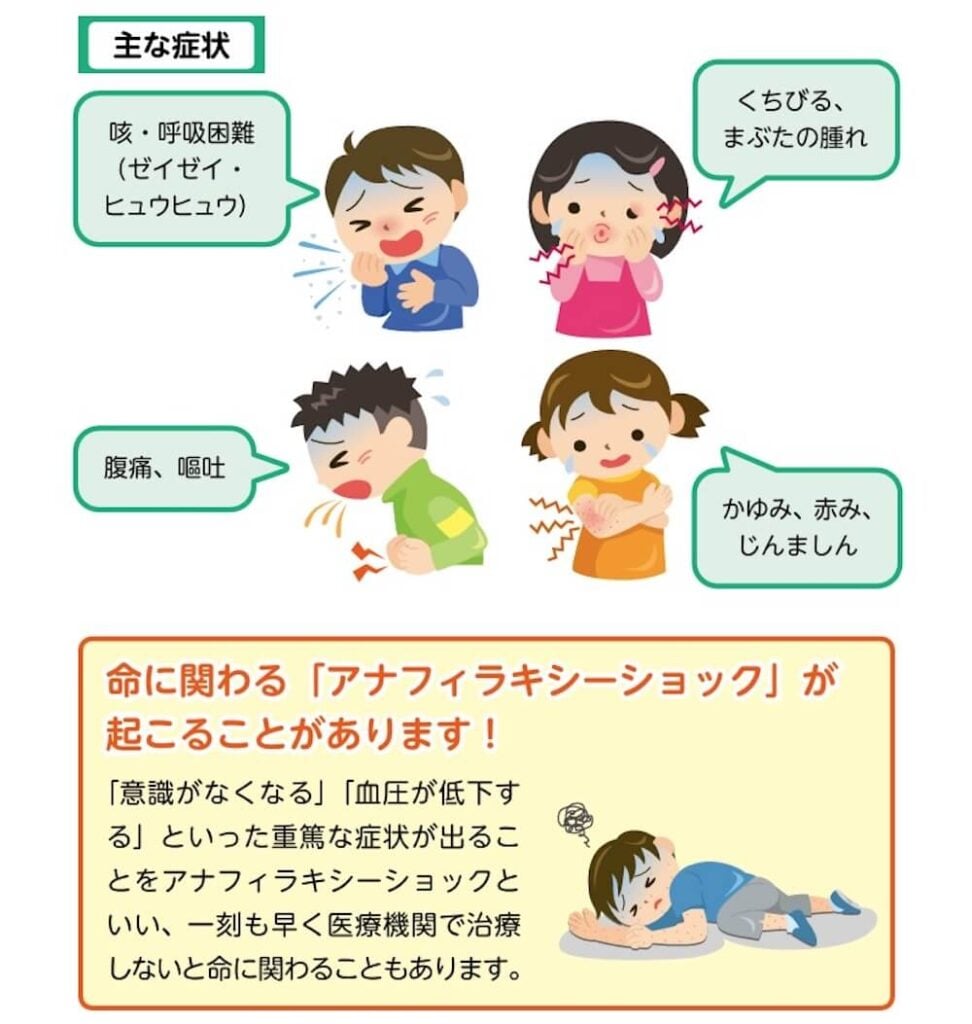

主な症状はかゆみやじんましん、唇やまぶたの腫れ、嘔吐、咳などです。時にはアナフィラキシーショック(※)という重い症状が出て、短時間の間に血圧の低下や意識障害などを引き起こし、場合によっては生命を脅かす危険な状態になることもあります。

- ※ 食物摂取後に全身に症状が現れる急性アレルギー反応

食物アレルギーの原因となる食べ物は、年齢や個人によって異なりますが、卵、牛乳、小麦が多く、最近ではくるみやカシューナッツなどのナッツ類も急増しています。

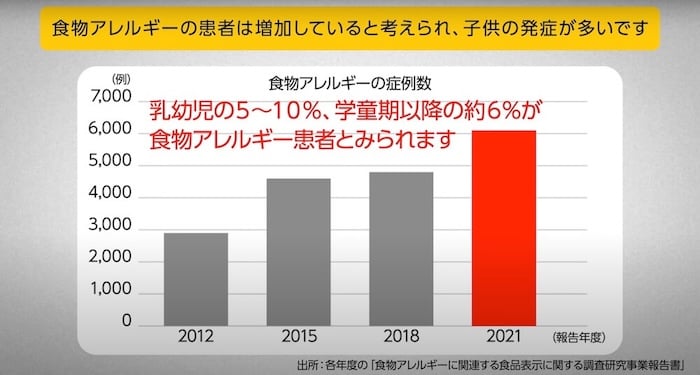

食物アレルギーの患者数は、食中毒とは違って保健所への報告義務がないため正確に把握することが難しいのですが、年々増えていると考えられています。とくに子どもの発症例が多く、乳幼児の5〜10パーセント、学童期(6歳~12歳までの小学生)以降の約6パーセントが食物アレルギーの患者とみられます。

そんな食物アレルギーのある人たちは、レストランやファーストフード店といった外食、ショーケース内で売られるケーキや量り売りの惣菜店で提供される中食(なかしょく※)を安心して楽しむことができない現状があることをご存知でしょうか?

- ※ あらかじめ容器に入れずに販売される食品

その主な理由は、食物アレルギー表示が義務化されている加工食品とは違い、外食・中食には食物アレルギーに関する情報提供が義務付けられていないことにあります。

今記事では、このことによって起こる課題や、誰もが安心して外食・中食を楽しめる社会づくりのヒントについて、食品表示に関する政策を担う、消費者庁食品表示課の宇野真麻(うの・まあさ)さんにお話しを伺いました。

なぜ外食・中食事業者には食物アレルギーに関する情報提供の義務がないのか?

――まず、省庁における消費者庁の役割を教えてください。

宇野さん(以下、敬称略):悪徳商法や食品偽装といった「消費者問題」から消費者を守り、安全で安心して暮らせる社会を実現するために2009年に発足した比較的新しい省庁です。従来の行政構造では消費者を十分に守ることができなかったため、消費者問題に関する専門機関であり、司令塔となるべく誕生しました。

宇野:食物アレルギーに関しては、国が定めた「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」(※)に沿って、食物アレルギー患者の安全確保のため食品表示について科学的な知見を集めて積み上げること、そして外食・中食で事業者が行う情報提供を積極的に推進することを、消費者庁が役割として担っています。

現在は外食・中食事業者の方だけでなく、食物アレルギーのある患者さんやそのご家族に向けた双方への啓発活動に力を入れており、2022年にはパンフレットの制作、2023年・2024年には動画制作に力を入れました。

- ※ アレルギー疾患のある人が安心して生活できる社会づくりを目指し、国や自治体が取り組むべき方向性を示すことにより、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図ることを目的として定められた方針。参考:厚生労働省「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」(外部リンク/PDF)

参考:消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」(外部リンク)

――外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の課題とは、一体どのようなものなのでしょうか。

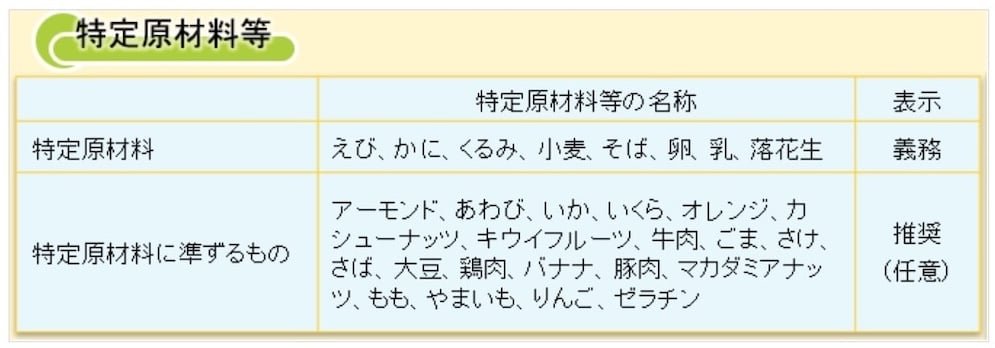

宇野:加工食品にはえび、かに、そば、卵などの特定原材料8品目を微量でも原材料とするときには表示する義務がありますが、外食・中食には、食物アレルギーに関する情報提供が義務付けられていません。非常に幅広い事業規模や営業形態があること、また原材料の意図しない混入(コンタミネーション)を防止するため調理の場を、食材によって完全に分けることが難しいことなどがその理由です。

宇野:そのため情報提供をしている外食・中食事業者としていない事業者が混在しており、また情報提供を行っていたとしても、どこまで行うかは事業者に一任されているため対応がまちまちです。食物アレルギーのある人が、外食・中食を利用して安心して食事をすることは、ハードルが高いといえるかもしれません。

――なかなか気軽には、外食・中食を利用できない方もいるのですね。

宇野:はい。外食・中食の利用は誰にでも認められていることです。最近では共働き世帯が一般的になっており、そういった世帯にとって外食や中食は手軽においしい食事を楽しめる手段であるにもかかわらず、利用できないことがあるのは大きな問題だと捉えています。

外食・中食事業者は消費者に対し、「曖昧」な情報提供をしないことが重要

――過去に起きた外食・中食での誤食の事例を教えてください。

宇野:実際に食物アレルギーのある患者さんを支援する団体にヒアリングして聞いた、誤食が多いといわれる「乳製品」「卵」の事例を紹介します。

事例1.

お客さんがパン屋で米粉パンに卵と牛乳が入っていないかを店員に尋ね、「入っていない」と回答があったので購入。食べたところ、全身じんましん、呼吸困難、アナフィラキシーショックが起こり入院。原因は脱脂粉乳が入っていたため。店員は脱脂粉乳が乳製品であることを知らなかった。

事例2.

お客さんが卵アレルギーであることを店員に伝え、オムライスではなく、卵を除いた状態のチキンライスを注文したが、誤ってオムライスが運ばれてきた。作り直してもらったチキンライスを食べたところアナフィラキシーショックを発症し、救急搬送。原因は、作り直さずにオムライスの上の卵を取り除いただけのものだったため、卵が残っていた。

「事例1」で店員の知識不足、「事例2」はお店側の軽率な対応で起きた問題でした。どちらも食物アレルギーに対する正しい知識があれば防げた事態だと考えます。このような事例が度々起こっていることを受けて、外食・中食事業者の方には、食物アレルギーのことを正しく理解し、食物アレルギーのある人に対して適切な情報提供を行うようにお願いしています。

――具体的にはどのような情報提供でしょうか?

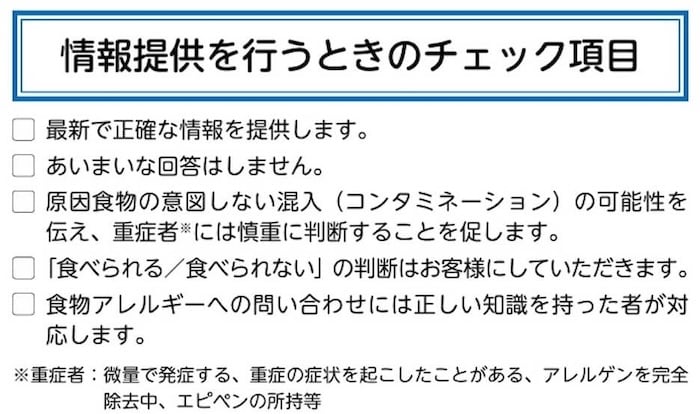

宇野:消費者庁から外食・中食事業者の方にお願いしているのは、以下の5つの対応です。

- 正確な情報を提供する。「定番メニューだけ」「卵・乳・小麦だけ」と対象範囲を明示するといった、できる範囲から始めるのも1つの方法

- あいまいな回答はせず、分からないときは分からないと伝える

- 食物アレルギーの原因食物が意図せず混入する可能性を伝え、重症者には慎重に判断することを促す

- 「3」を伝えた上で、「食べられる/食べられない」の判断はお客さまにしていただくことを促す

- 食物アレルギーに関する問い合わせには、正しい知識を持った店員が対応するか、「2」で対応する

――しっかり「分からない」と伝えるのも、大切なことなのですね。

宇野:全ての外食・中食事業者の方に対応いただくことが望ましいのですが、事業規模もそれぞれ違いますし、食物アレルギーに関する従業員への教育に時間をかけられないといった課題も多分にあることは想像できます。

またどんなに気をつけていても、人間が行うことですからミスは発生するもの。食物アレルギーの情報提供はスタッフやアルバイトの口頭回答には任せずに、ホームページや店内掲示物などで行うという事業者の方や、「アレルギーの情報提供自体を行わない」とお客さまに伝える事業者の方もいます。

――一方で、食物アレルギーのある人やそのご家族ができることはありますでしょうか。

宇野:食物アレルギーのある患者さんやそのご家族には、外食・中食を利用される際のポイントとして、以下のことを伝えています。

- 常に誤食のリスクが潜んでいるという認識を持つ。お店に確認しても心配な点があるときは利用をしないことも視野に入れる

- お店が提供している食物アレルギー情報が常に正しく、最新である保証はないことを認識しておく(加工食品におけるアレルギー食物表示とはそもそもルールが違う、お店により対象とする情報の範囲が異なる)

- 食物アレルギーへの対応は、食物アレルギーに詳しい責任者に確認をする

- 食物アレルギーに関する質問であることをきちんと伝える

- お店では調理過程やトング等を介して食物アレルギーの原因となる食物が混入することを認識しておく

- 「食べられる/食べられない」の判断は自身または家族が行う

「4」について詳しくお話すると、食物アレルギーのある患者さんの中には、店員さんに余計な手間を取らせたくないので、自身の食物アレルギーについてきちんと伝えたり、質問することをためらってしまう方も多いようです。

一方で、事業者側すれば、こちらからいろいろ確認することで個人情報に踏み込むような抵抗感があり、むしろきちんと伝えてくれた方が助かるという方も多いです。ですので、食物アレルギーのある患者さんやそのご家族は事業者に対して食物アレルギーに関する質問だときちんと伝え、コミュニケーションを十分にとっていただくと、事故が防げると思います。

一人一人が歩み寄ることで、安心・安全な外食・中食環境は実現できる

――外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供に必要な理想的社会の取り組みについて教えてください。

宇野:食物アレルギーの認知度を上げていくことが有効だと思っています。例えば、教育の場で食物アレルギーに関することを伝えていく——。今の時代は、学校でも、隣の席の子が食物アレルギーがあるということは普通に起こりうると思います。教育を受けたその子どもたちが社会に出て飲食店で働く際には、お店からの従業員教育を受けなくても食物アレルギーに対する一定の理解が養われているのではないかと考えます。

――外食・中食における食物アレルギーの課題解決のため、私たち一人一人ができることはありますでしょうか。

宇野:食物アレルギーがある人も当たり前にいるということが認知され、その人たちが社会の中で外食・中食を楽しめるように、一人一人が意識を持つことです。 その一人一人には事業者の方も含まれますが、事業規模が小さい場合、食物アレルギーの情報提供に力を入れることはなかなかハードルが高いことだと思います。

ただ外食・中食というのは、おいしい食事と共に親しい人と過ごす癒しの時間、家族での食事や初めてのデートなど、本来は誰もが持てる大切で特別な時間の1つのはずです。

宇野:外食・中食事業者の皆さんが食物アレルギーに関する情報提供をしっかり行えば、今までは外食できなかった方がお店に来て、おいしいお料理を食べながら、楽しい時間を過ごすことに貢献することができます。事業者の方と、ご家族を含む食物アレルギーのある方が、少しずつ歩み寄りながら、誰もが安心して外食・中食を楽しめる社会になることを願っています。

編集後記

食物アレルギーのある人にとって、外食・中食での課題が浮き彫りになった取材となりました。

食物アレルギーの情報提供を行う事業者の方が増えることを願う一方で、食物アレルギーのある患者さん側も事業者の立場も理解し、自ら情報をはっきりと伝えたり、慎重に利用を検討するなどして、自分や家族のことを守っていこうとする心がけも大切だと感じました。

この記事を読んで、食物アレルギーの情報提供に取り組むことを検討してみようという事業者の方は、消費者庁が提供している「食物アレルギー表示に関する情報」(外部リンク)を参考に、自分たちにできることから始めてみませんか。

撮影:永西永実

消費者庁 公式YouTubeチャンネル「外食・中食における食物アレルギーに関する現状」(外部リンク/動画)

外食・中食における食物アレルギーに関するパンフレット

・消費者向け(外部リンク/PDF)

・事業者向け(外部リンク/PDF)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。