未来のために何ができる?が見つかるメディア

年金より貯蓄?若者の老後不安と私たちにできること ~18歳意識調査アンケートより~

取材:日本財団ジャーナル編集部

某テレビ番組のコーナーで、「年金」をテーマに街の人々を取材する人気シリーズがあります。毎回あらゆる角度から年金に焦点を当てており、例えば年金制度や現在の受給者の生活実態、いま保険料を支払っている現役世代の本音などを扱っています。

筆者(30代)もついこのコーナーを見てしまうのですが、その理由を考えてみると、「年金制度について理解が深まること」と「街の人々のリアルな声を通じ、老後の生活をイメージできること」の2点に集約できます。

筆者は10~20代の頃に長期的なライフデザインを考えたり、金融経済教育を受けたりする機会が少なかったため、社会人になってから知識として年金制度を学びました。それゆえ、この制度を自分ごととして捉えられていなかったように思いますが、この番組を見て、街の人々に自分を照らし合わせて考えるうち、年金制度をより身近なものとして捉え始めました。

動画のコメント欄を見ても、筆者と同じく現役世代、または筆者よりずっと下の世代と思しき視聴者からの、将来への不安や現状の年金制度への不満などのコメントが目立ち、多くの視聴者がこの番組を通して自分の将来について考えを巡らせていること、現状の年金制度への不安を抱えていることが伝わってきます。

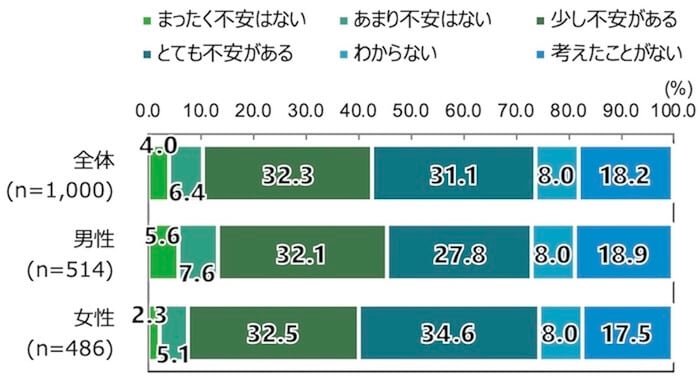

日本財団が実施した18歳意識調査(別タブで開く)の結果からも、多くの若者が将来のお金について不安を感じていることが読み取れます。例えば「社会保障」をテーマにした第58回(別タブで開く/PDF)の調査結果では、自身が高齢者(65歳以上)になったときの経済状況について、「少し不安がある」、または「とても不安がある」と回答した人は全体で約63パーセントに上りました。

質問:ご自身が高齢者(65歳以上)になったときのご自身の経済状況についてどう考えますか。

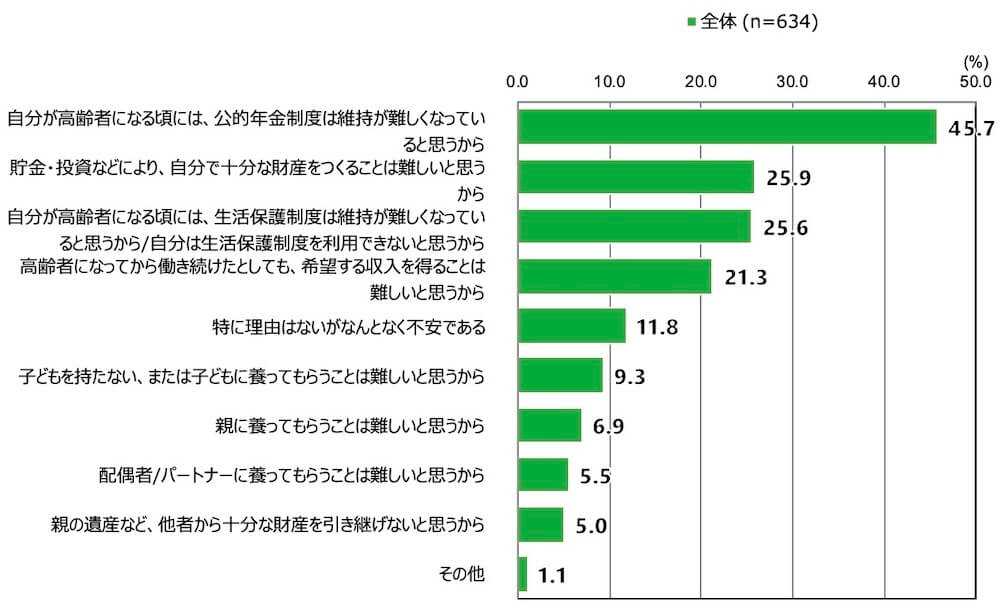

不安があると回答した人にその理由を聞くと、半数近くの人が「自分が高齢者になる頃には、公的年金制度は維持が難しくなっていると思うから」と回答しました。

質問:前問で「不安がある」と回答した理由を教えてください。次の中からもっとも近いものを2つまで選んでください。

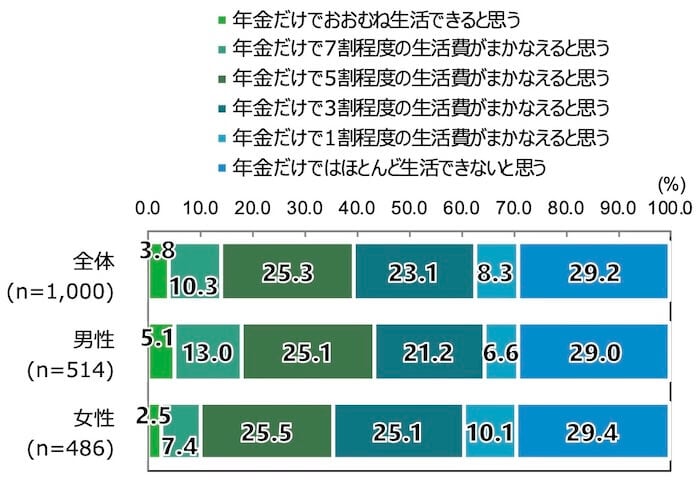

もう少しデータを見てみましょう。仮に規定通りに公的年金を支払ったとした仮定した場合、自身が高齢者になったとき、受給する年金でどの程度生活できると思うか、という設問に対して、「ほとんど生活できないと思う」(約29パーセント)と回答した人を含め、公的年金では生活費の半分も賄えないと考えている人は、6割以上に上ります。

質問:仮にあなたが20歳以降、規定通りに公的年金保険料を支払ったと仮定します。あなた自身が高齢者(65歳以上)になったとき、あなたは受給する年金でどの程度生活できると思いますか。

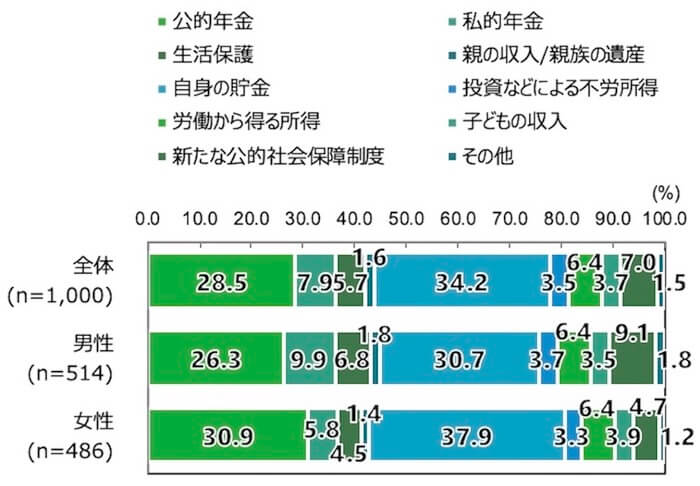

こうした不安を反映してでしょうか、自身が高齢者になったとき、生活においてもっとも頼りたいと思う資金源としては、男女のいずれにおいても「自身の貯金」が1位であり、2位の「公的年金」を上回っています。公的年金に対する不安から、一部の若者は「自衛」することに関心を向けているようです。

質問:あなたが高齢者になったとき、生活においてもっとも頼りたいと思う資金源はなんですか。

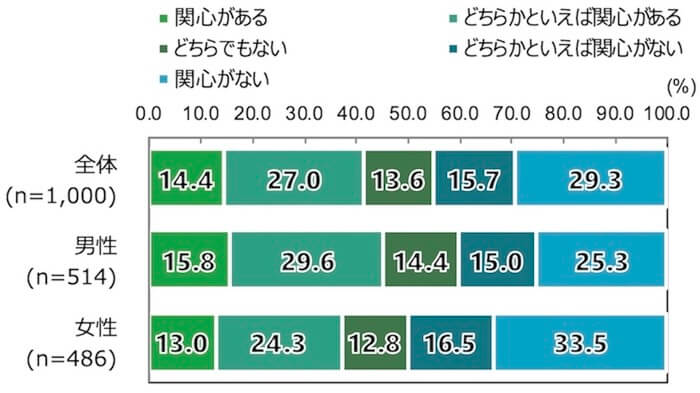

第60回「GDP・新NISA・モビリティ」(別タブで開く/PDF)では、「自衛」の手段として、資産形成に対して「関心がある」または「どちらかといえば関心がある」と回答した人は、全体で約41パーセント、男性では約45パーセントと「関心がない」と回答した人よりも多くなりました。

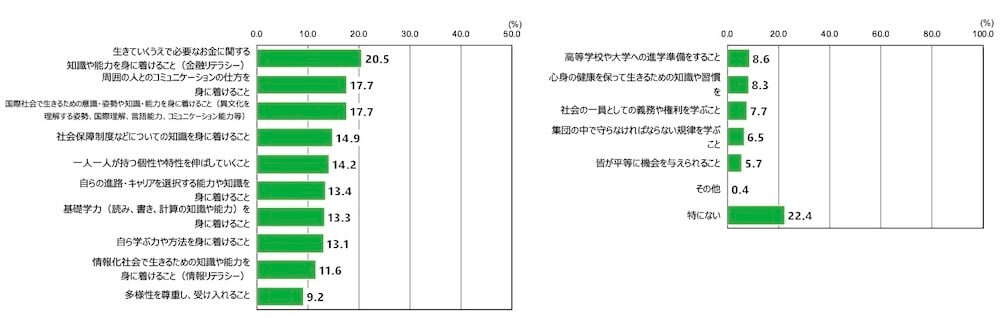

また、義務教育期間にもっと学んでおきたかった、身につけておきたかったと思うものとして、「生きていくうえで必要なお金に関する知識や能力を身に着けること(金融リテラシー)」と回答した人が全体ではもっとも多かったことも、印象的です。特に女性では金融リテラシーに対するニーズが男性よりも高いようです。

質問:あなたは、投資による資産形成に関心がありますか。

質問:あなたが、ご自身の経験を踏まえ、義務教育期間にもっと学んでおきたかった、身につけておきたかったと思うものはなんですか。 3つまで選んでください。

18歳意識調査の結果からも分かるように、お金は多くの若い世代にとって、最大の関心事の1つであり、まだ見ぬ将来を考えた、ときもっとも不安を感じることの1つになりえます。では、必要以上に恐れることなく、未来に希望を持って向かっていくためには、私たちは、社会はどうしたらよいのでしょうか。

一橋大学 経済研究所の特任教授である小塩隆士(おしお・たかし)先生に聞いてみました。経済学を専門とされる小塩先生は、日本の社会保障分野の研究者の第一人者として、長きにわたり研究を重ねてこられました。

小塩先生インタビュー

18歳意識調査から見える、若い世代の不安感や自衛意識

小塩隆士さん(以下、敬称略):社会保障をテーマにした日本財団の第58回18歳意識調査の結果を読み、全体的に、若者の考え方について「なるほど」という感想を持った。特に印象的だったのは次の3点である。

まず、自分たちが高齢者になったときに年金制度がうまくいっていないのではないかという不安感は正直な回答だと思う。近年の財政検証では、年金制度が破綻するという見通しは一時期に比べて弱まっており、年金制度自体がダメだという意見はあまり耳にしなくなってきている。しかし、調査結果を見ると、若い世代は今の制度が持続するかどうかについてそれなりの不安感を持っていることが分かる。

次に、資産運用などを通じ、老後に備えて自分たちでなんとかしなければいけないという問題意識が若い人たちの中にあることがはっきり見えた。iDeCoやNISAなど個人で資産運用をするしかけができたことがきっかけになった面もあると思う。

最後に、知識不足や「もう少し勉強しておけばよかった」という思いがあることも調査結果の中で印象的だった。なんとかしなければいけないとは思うが、どうしたらいいか分からないという若者の気持ちが表れているのではないか。

老後2,000万円問題で若者の不安も高まった

小塩:いわゆる「老後2,000万円問題」が、昨今の若者の考え方にも影響しているかもしれない。

私が今取り組んでいるアジア開発銀行のプロジェクトでは、アジア諸国の比較を行っている。このプロジェクトでは、国民生活基礎調査を使い、年金と、定年までに蓄えた金融資産で死ぬまでの生活資金を確保できるかどうかを試算している。現在、その作業中だが、日本では約8割の人が贅沢しなければ生活していけるが、残りの2 割は働き続けなければならないというのがいまのところの試算結果だ。

現在の制度が完全に悪いということではないが、生きていくための資金が不足気味の人々が存在することが統計上で確認できたことになる。一般の人々が統計を確認しているわけではないにしても、なんとなくの感覚として、公的資産の仕組みでは老後が安泰とは言えない不安感と、それゆえ若いうちから備えておかなければならないという意識があり、だからこそ老後2,000万円問題があれだけ注目を集めたのだと思う。

この問題への注目を背景に、若者の問題意識も高まったのではないか。

豊かな人生を生きるために学ぶ社会的な仕掛け

小塩:高校生の社会保障への関心は、現在ある程度で止まっているが、もっと高めることもできるのではないか。新しいカリキュラムにある「公共」は必須科目であり、授業の中身も、議論しながら問題の整理・解決策を考える授業である。

先日(2025年1月)、新しいカリキュラムになってから初めての大学入学共通テストが実施された。その問題を見ると、はじめから正解があるものではなく、どのような考え方で、どのように整理して考えるかというプロセスを見るもので、かなりよく作られていた。また、このように教育内容だけではなく試験の在り方も変わりつつあるため、先生方も教え方を変えざるをえなくなってきており、社会にインパクトがあるのではないかと思う。

社会保障は、まさしく公民のような授業にふさわしいテーマである。例えば、「年金制度がどうあるべきか」といった社会保障の在り方については人によって考え方が違い、正解がない。高齢化が進んだ場合にはどうすればよいかなど、さまざまな情報を収集して生徒自身が考える授業が、若い世代の社会保障への理解を深めることにつながると考えている。

今は、「公共」の授業のように、議論して勉強する仕組みができてきているため、現行制度を理解するだけでなく、自分自身で考えていける可能性がある。学びを通じて、政府が言っていることを鵜呑みにすることも、政府が言っていることを間違いだと決めつけることも、どちらも正しくないことが理解できるようになると思う。

学校での授業に加えて、金融機関(銀行や証券会社など)が提供する出張授業のサービスなど、民間が提供する学びの機会もある。公民の内容を全て学校の先生が詳細に教えることは困難なため、こういった金融機関等のサービスを利用した金融経済教育が広がりつつあるのではないか。日本では金融経済教育に関する関心も高まり、サポートするしかけもできているため、昔に比べると金融に対するアクセスや知識は広がってきている。

社会科学は正解がなく、そして、どのような人の意見にも耳を傾けるべきところがある。いろんな考え方に触れて、多面的に考えることが重要である。先ほど述べたように学びの材料や機会も増えているため、さらにこれを加速させるしかけがあっても良い。

若者がつくりたい社会を自ら考える

小塩:京都先端科学大学特任教授の西條辰義(さいじょう・たつよし)先生が主催する「フューチャー・デザインプロジェクト」では、市民を集めたワークショップにおける議論の中で、将来世代から見た意見を言う役割を設定する。この意見が触媒となり、今まで気づかなかった問題に気づけるようになるという。

人口減少により、今行う意思決定が将来にわたって通用するかどうかは保証がない中で、あえて人口的に将来目線で議論をさせることで内容が変わってくる。西條先生は自治体レベルでこうした取り組みをしているが、ここまではいかなくても、18歳前後の人々に、世の中についてどう考えているか、意見を聞いてみることもよいと思う。

若者が自分の意見を考える場としても、この「公共」の授業が役立ちそうだ。この授業の目的は、あなたたち(若者)が社会をつくるのだということを示すことである。若者自身が、どのように社会をつくっていくかを考え、そのためにはどのような制度づくりや改革が必要なのかを考えることには価値がある。

若者が意見を表明する場としては選挙もあるが、調査結果を見ると、若者の政治における自己効力感は低いようだ。現状の選挙では数の力で高齢者が強いと感じるのは仕方がないが、年齢以外の軸で、世の中を変えられないかと考えることもできるのではないか。

例えば社会保障改革についても、年齢という軸を捨て、経済的余裕のある人が余裕のない人を助けるように所得や能力を軸に切り替えてみると、現在の社会保障が持つシルバー民主主義的な制約を改善できる可能性がある。

年齢という軸をどのような軸に置き換えたら社会がより良くなるかを若い世代に積極的に考えていってほしいと思う。社会としての「仕掛け」はできてきているため、それらを活用して社会を変えていってほしい。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。