未来のために何ができる?が見つかるメディア

インターネット社会に生きる若者たちの心理 ~日本財団18歳意識調査アンケートより~

取材:日本財団ジャーナル編集部

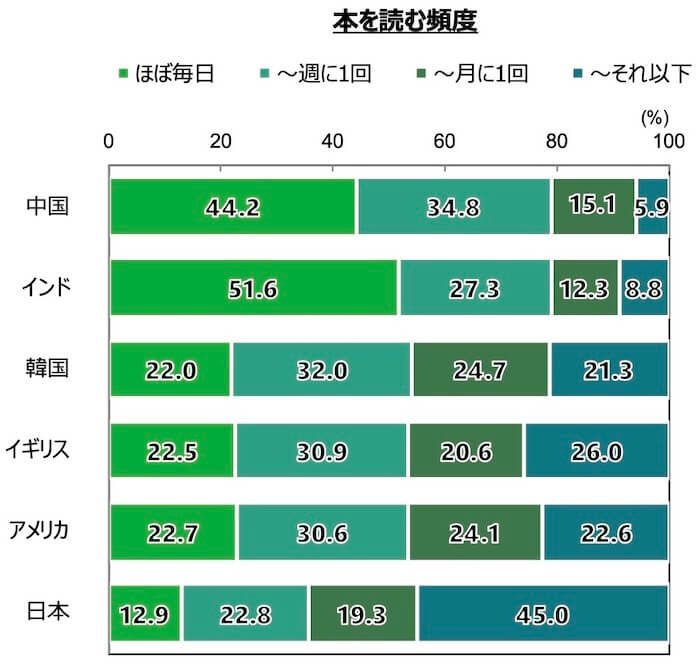

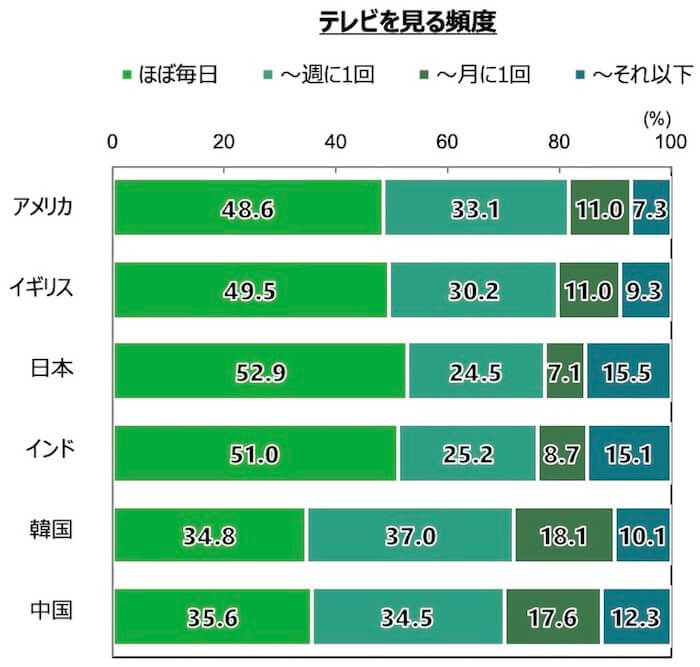

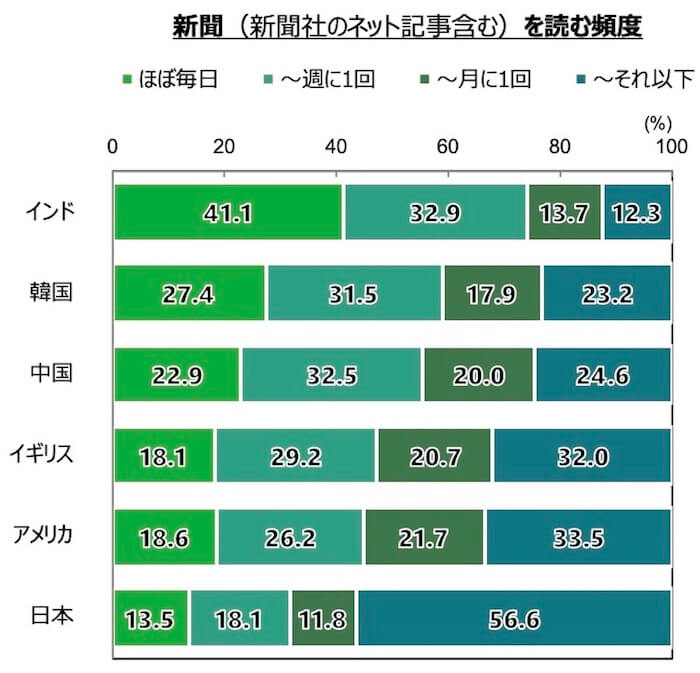

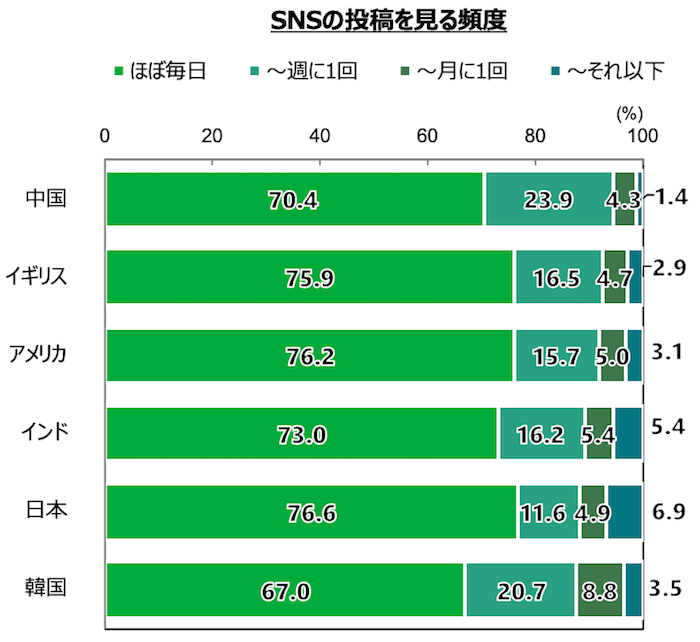

18歳意識調査第62回テーマ「国や社会に対する意識(6カ国調査)」(別タブで開く/PDF)によると、日本の若者が最も目にするメディアは本、新聞、テレビ、SNSのうち、SNSだという結果が出ています。回答者の約半数が本・新聞を読む頻度は「月に1回以下」と回答したのに対し、SNSの投稿を見る頻度は8割近くが「ほぼ毎日」と回答しています。

質問:以下の項目について、その頻度を教えてください。

若年層のインターネット・ソーシャルメディア利用については、犯罪に巻き込まれるリスク、ネット依存、危険行為の誘発などのインターネットが及ぼす弊害を背景に、近年、世界各国で規制に関する議論が活発化しています。

オーストラリアでは2024年11月に、16歳未満のSNS利用を禁止する法案が可決されました。米国の各州でも若年層のSNS利用を規制する法案成立が進み、運営企業の対応が求められています。

日本では、インターネット上での悪質な誹謗中傷が社会問題となり、侮辱罪を厳罰化する改正刑法が2022年7月に施行されました。

犯罪行為に限らず、長時間の利用による時間の浪費や、SNS上での注目を狙った迷惑行為、SNS上の他者と比較した自分への否定感や精神的な不調など、身近な問題もさまざま指摘され、インターネットが私たちに多くの問題をもたらしたようです。しかし、本当にそうでしょうか。

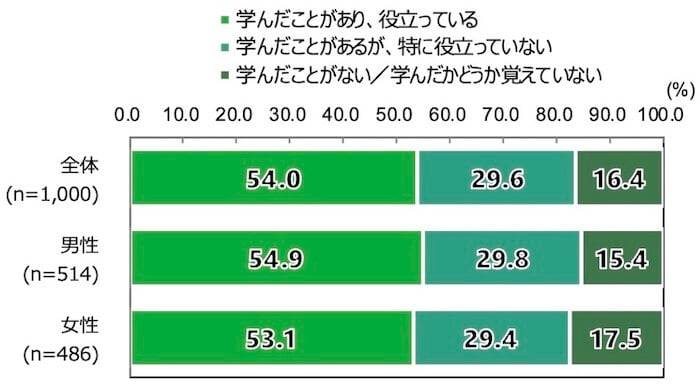

18歳意識調査第50回テーマ「インターネット利用と侮辱罪」(別タブで開く/PDF)では、ネットリテラシーを学んだ経験について「学んだことがあるが、特に役にたっていない」との回答が全体の約3割に上りました。

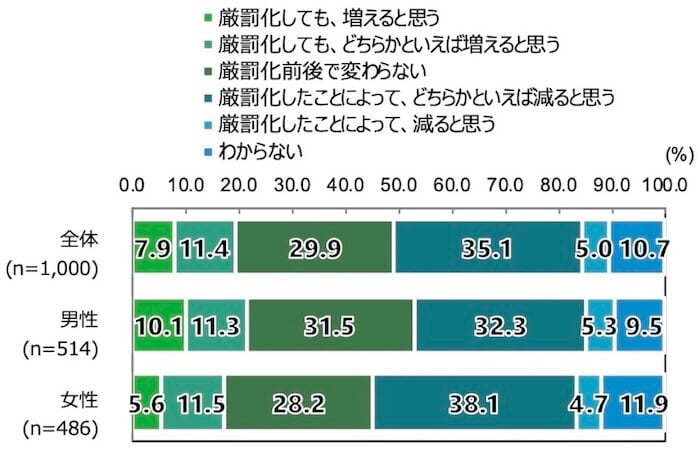

侮辱罪厳罰化が誹謗中傷の数に及ぼす影響については、「厳罰化によって減ると思う」との回答が全体の約4割、「厳罰化しても増えると思う」「厳罰化前後で変わらない」との回答が合わせて約5割に上りました。

「厳罰化しても増えると思う」と回答した理由の一部に、「誹謗中傷をする人はストレス発散や自身の快楽のためにしている」「ネットの世界は自由だと誤解している」といった意見がありました。

質問:あなたはネットの使い方や危険性について、学校などで学んだ経験はありますか。

質問:侮辱罪が厳罰化されたことで、誹謗中傷はどのようになると思いますか。

規制や情報リテラシーだけではカバーしきれない、モラルや不満といった「私たちの問題」を「インターネットの問題」に発展させているのかもしれません。

インターネット上のトラブルとその背景について、青少年のインターネットの利用実態を研究されている福井工業大学の加藤千枝(かとう・ちえ)先生にお聞きしました。加藤先生は青少年へのインタビュー調査や、青少年向けのネットリテラシー講演活動も行っておられます。

加藤先生インタビュー

仲間関係とインターネット利用の関連

加藤千枝さん(以下、敬称略): 18歳意識調査「第62回 –国や社会に対する意識(6カ国調査)–」での調査結果は、普段から大学生と接している感覚からしても実態と非常に近いイメージです。

今の大学生は新聞やテレビ、書籍といった発信元が明らかなマスメディアに触れる機会がほとんどなく、SNSの動画や投稿、身近な人の意見を中心に情報を得ている印象で、この背景には発達心理の成長段階が関係しているのではないかと考えています。

発達心理学において、仲間関係に関する成長段階は、小学生中~高学年に見られる、賑やかな仲間同士でふざけたり騒いだりする段階(ギャンググループ)から、中学生後半の女子に多く見られる、同質な仲良しグループで閉鎖的に固まる段階(チャムグループ)へ、それから、多様性や意見の違いを受け入れて関わり合う段階(ピアグループ)へと成長していくとされています。

今の大学生を見ていると、チャムで止まっている人が多いのではないかと感じています。好きなものや興味のあるものだけが配信されるSNSや身近の人の意見を主な情報源としていて、出所が不確かな情報から行動を決める傾向にあるという意味で懸念しています。

チャムの段階では、自分たちから見て異質なものに批判的になりがちなため、グループの「ソト」に対して攻撃性を示す傾向があり、それが誹謗中傷につながるケースもあります。また、グループの「ナカ」の友だちの近況を把握していないと話題についていけなかったり、グループから外されたりする心配があるため、SNS投稿を見る頻度が高くなることにもつながっています。

チャムで止まってしまう背景としては、異質性に関わる機会が減っていることが挙げられます。SNSはAIのレコメンド機能により、テレビや新聞のような客観的で幅広い情報ではなく、関心のあるものや自分にとって都合の良いものが入ってきやすくなっています。人間関係に限らず、自分の考え方に合わないものを受け入れる機会が減り、それができなくなっているのかもしれません。この意味で、青少年の「人間関係」と「触れるメディア」には、相関があるように感じています。

周囲とのつながりのためにインターネットを利用する人がいる一方で、そこから漏れ、対面の人間関係の中で孤独になった人もインターネットを利用して人間関係をつくる傾向にあります。見知らぬ人との出会いを通して犯罪に巻き込まれるケースは良く知られているかもしれませんが、インターネット上でつながった人から裏切られる経験をすることで、他者への不信感を強めるケースもあります。

対面の人間関係ではクラスの友だちなど同じ環境にいる周囲の人のことも考慮して行動する必要がありますが、インターネット上では目的のために相手と一対一で会い、お互いの目的が達成できたらさようならというように、合理的に人間関係を構築したり壊したりすることが可能です。

このため、対面の関係性よりも、相手を裏切ったり合理的に利用したりすることも起こりやすいです。孤独や寂しさを紛らわす道具としてオンラインデートを繰り返すような場合もあり、回数を重ねるほど犯罪に巻き込まれるリスクも高まります。

周囲の人間関係になじめず孤独になる→ネット上で都合の良い相手と知り合う→裏切られる→不信感により対面のコミュニケーションがより苦手になる→ネット上で合理的な相手を探す、という悪循環が生じており、これはコロナ禍で加速したとも言えます。

感染拡大時は、大人数の場で会って友だちになるような場面がなく、SNSで気が合いそうな人をあらかじめ絞り、一対一で会うようなコミュニケーションが取られていました。感染した場合も感染経路を特定でき、大人数と会う気苦労もなく、会ってみて気が合わなければ関係性を終わらせれば良い、という意味で合理的だと言えます。

対面でお互いを少しずつ知って時間をかけて仲良くなるよりもコスパが良いと満足している青少年も多いかもしれませんが、あらかじめ相手を選んで会うことばかりだと異質性を獲得する機会が一層なくなり、視野が狭くなってしまう懸念があります。ピアへの成長が一層阻害されてしまいます。

「暇つぶし」の変化

加藤:学生たちは情報を得る他に、暇つぶしのためにTikTokなどのショート動画を視聴しています。この点に関して、過去と比べて「何もしない時間」の在り方が変わってきているのではないかと思います。

現代の学生たちは暇な時間に何もしないことが苦手で、SNSを見ることが多いようですが、SNSやインターネットが身近でなかった過去の世代は、何もしない時間に本当に何もしていなかったわけではなく、頭の中の整理時間に使っていました。

現代はそれさえできないくらい情報が溢れてしまっているのかもしれません。学校の課題、メール・ラインへの返信、SNS投稿のチェック、ショート動画の視聴など、処理すべき毎日のタスクが多くなり、立ち止まって考えることができなくなっているように思います。

学生たちからは「TikTokを暇つぶしで見ているが、見終わったあとに非常に疲労感がある」との声も多く、その理由を彼らと議論したところ、“見させられている”感覚があることと、時間を浪費してしまったことにより心理的に疲れてしまうことが挙がりました。

好きで見始めたものの、無限の動画を一方的を受信させられ続けることにより、“見させられている感”があるようです。日々のタスク処理に疲れてSNSを受動的に見てしまうことと、SNS利用により疲労感を感じることもループになっている可能性があります。

青少年(デジタルネイティブ)目線の制度・教育を

加藤:国内外で青少年のインターネット利用に関する規制が議論されていますが、正直なところ、限界があると感じています。

これまでのルールは偉い人や保護者が決めて青少年に守らせるという構造ですが、実際には青少年の方がインターネットの使い方を熟知していて、一方通行の規制は通用しなくなります。家庭でも、保護者から一方的に子どもにルールを強制するのではなく、ルール作りの段階から子どもと話すことが重要だと思います。

18歳意識調査「第50回 –インターネット利用と侮辱罪–」で、侮辱罪厳罰化が誹謗中傷に及ぼす影響に関して、一定数が「厳罰化しても変わらない」と回答したことも、現在の規制に対して不満や少し冷ややかな見方を持っていることの表れかもしれません。

ネットリテラシー教育についても「大人から青少年」という構図を変える必要があると考えています。講習などの教育の機会はあるものの、受けて欲しい生徒にはなかなか届いていない状況です。大人が一方的に話すよりも、大学生など青少年と近い世代がコンテンツをつくり、小・中学生に伝えるというような、斜めの関係による教育が効果的だと思います。

自身の授業でも闇バイトに関して、懲役を受けた経験者へのインタビュー内容を元にコンテンツを作成して使用したことがあります。

20代前半に仕事を辞めお金がなく、インターネットの掲示板を見て手っ取り早く稼げるものに問い合わせをしたという経緯から、闇バイトでの苦労、服役中や釈放時のエピソードといった実体験に基づく内容で、経験者が自身と近い年齢の時期に体験した実際の出来事として、メディア上だけの話ではなく身近な問題として学生にも実感してもらいました。

韓国では、オンラインゲームを中心としたインターネット依存が深刻な問題となり、深夜のインターネット利用をシャットダウンする法令が以前導入されていましたが、近年廃止されました。ネット環境が変化し、国主導の規制に限界を感じ、制限よりもより良く付き合っていく方針に舵をきった出来事だと見ています。

日本でも、制度や教育への青少年の主体的な関与や、デジタルウェルビーイングの視点がより重要になっているのかもしません。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。