春のわくわくキャンプ@しまなみアースランド~非日常体験が、日常を強く生き抜く力に(後編)

2024年の4月に開催された「春のわくわくキャンプ@しまなみアースランド」開催報告の後編をお届けします。キャンプ2日目も普段以上の集中力と団結力を発揮して活動を楽しむ子どもたち。2日間にわたる野外活動は、子どもたちにどんな影響を与えたのでしょうか。

自然の中で「遺伝子のスイッチ」を入れよう!

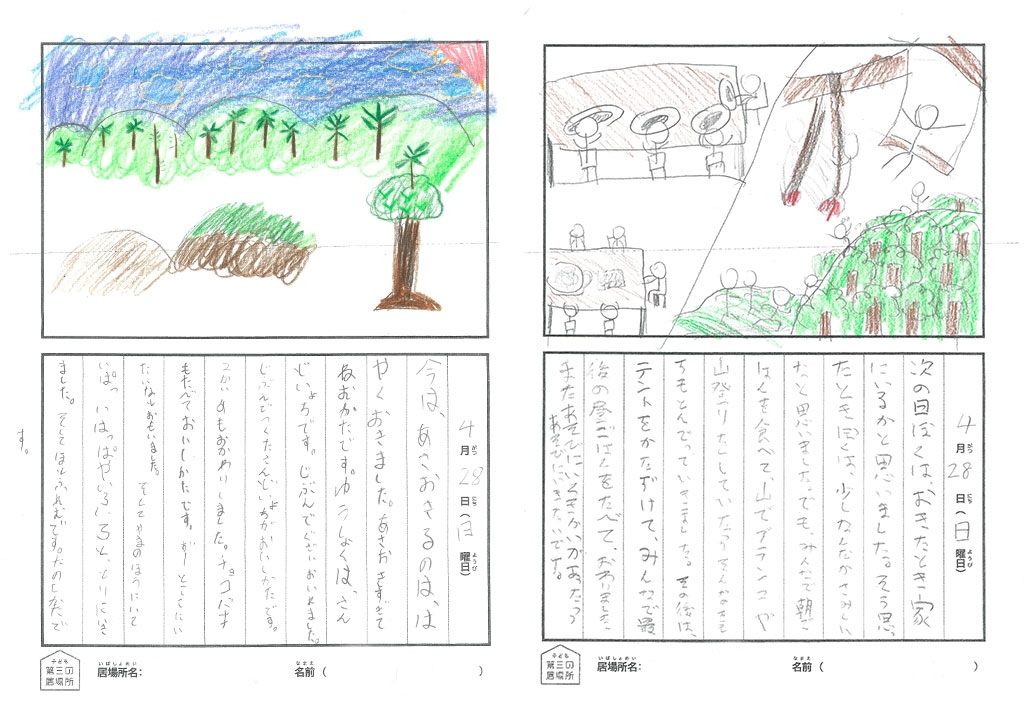

キャンプ2日目はテントを片付けて、朝のお散歩からスタート。10分弱歩いて、「しまなみアースランド」内にある森を目指します。歩きながら「夜はちょっと寒かったね」、「真っ暗で星がよく見えた」、「朝は鳥の声がすごくて、いつもより早く起きられたよ」などと、キャンプの感想を口々に語り合う子どもたち。途中で四葉のクローバーやタケノコ、カタツムリなどを見つけては、歓声を上げていました。

森に到着すると、しばしの自由時間。フォトフレームづくりに使う葉っぱや花を探したり木登りをしたりと、朝の爽やかな空気の中、思い思いに楽しい時間を過ごしました。1日目と同じく、グループから離れたり活動を嫌がる子は一人もいません。

子どもたちが普段利用している「子ども第三の居場所 鳴門拠点」の統括マネージャー・酒井美里さんは「昨日も感じましたが、子どもたちの集中力がすごい!」と驚きます。「小さな子を、年長の子がさりげなくフォローしている様子も垣間見られて、とても心強いです」。

そんな子どもたちの変化を、しまなみ野外学校では「遺伝子のスイッチが入った」と表現します。しまなみ野外学校の主宰者で元サッカー日本代表監督の岡田武史さんは、その理由を次のように説明してくれました。

「私たちは、氷河期や飢餓など幾多の困難を生き抜いてきたご先祖様の強い遺伝子を引き継いでいます。しかし、世の中が便利で快適になり過ぎた結果、その遺伝子にスイッチが入りづらくなっています。スイッチが入らないから、リスクに立ち向かう気概や困難に立ち向かう勇気が出ない。つまり、生き抜く力が弱くなっているんですね。では、スイッチを入れるにはどうすればいいかというと、大自然の中に身を置くことが一番良い方法なんです。なぜなら、自然って本当に美しいし素晴らしいんだけど、その反面、すごく恐ろしいでしょう。人間は絶対に太刀打ちできないし、油断すると命を落としてしまう可能性すらある。だからこそ、自分の安全を守るために生き物としての本能が目覚める、つまり遺伝子のスイッチが入るんです。スイッチが入ると困難やリスクに立ち向かう勇気が出る。もちろん失敗することもありますが、挑戦したという経験自体が自信に繋がり、先の見えない不確実な時代を生き抜く力を育んでくれます。遺伝子のスイッチを押して、自分の中の無限の可能性に気付くきっかけとして、ぜひ野外活動を一人でも多くの子どもたちに体験して欲しいですね」。

自然は子どもたちにとって大切な「第三の居場所」

今回のキャンプで子どもたちが見せた集中力・団結力は、まさに「遺伝子のスイッチ」が入った証拠。活動を見守った木名瀬さんは「自然の中で集団行動をするときは、皆で協力しないとうまく行きません。スイッチが入った子どもたちには本能的にそれを感じ取ることができたので、目の前の活動に集中し、主体的に関わることができたのだと思います」と分析します。「キャンプなどの野外活動には道具や大人のサポートが必要なので、家庭環境によっては一度も野外活動を体験したことがない子どもも少なくないと思います。その点、しまなみ野外学校のキャンプはテントやタープなど必要な道具はすべて用意されていますし、私たち指導者が子どもたちの状況にあわせてサポートするので、自然の中で過ごした経験がなくても気後れすることなく安心して参加できます。その意味でしまなみ野外学校での活動は、『第三の居場所』を利用する子どもたちの体験学習と、すごく相性が良いと言えるのではないでしょうか」。

木名瀬さんによると、遺伝子のスイッチの入るタイミングは人それぞれ。すぐにスイッチが入る子もいれば、後になって野外学習での経験が活きてくる子もいると言います。「非日常は日常と繋がっています。キャンプという非日常の場で得た経験と自信を忘れず、日常生活を生きる力に変えて欲しいですね」。

そんな願いを込めて、今回のキャンプの思い出の品として作るフォトフレームには、作り手である子どもたち自身の写真を入れることにしています。「自分で見るだけでなく、写真を見せながらキャンプで経験したことや、学んだことを家族や友だちにぜひシェアしてほしいと思います」と木名瀬さん。「今回のキャンプに参加したことで、子どもたちにも自然がぐっと身近な存在になったはず。子どもたちが豊かな自然に心を寄せ、自然を守り育む人となってくれることを願ってやみません」。

自分には応援者がたくさんいる。その実感が子どもたちの自信に

今回のキャンプは子どもたちだけでなく、鳴門拠点のスタッフの皆さんにとっても良い学びの機会となったようです。

「日常生活での子どもたちの成長はとても緩やか。成長を実感できるまでに時間がかかることが多いのですが、今回のキャンプではわずか1泊2日という短い時間の中で、子どもたちの成長ぶりを感じることができました。いつもはシャイな子が積極的に料理や配膳を手伝っていたり、高学年の子が普段は接点の少ない低学年の子の面倒を見てくれたり・・・と意外な一面を知ることができたのも嬉しかったですね」と酒井さん。「また、しまなみ野外学校のスタッフの皆さんといろいろな情報交換ができたのも大きな収穫でした。子どもたちだけでなく、私たちスタッフもキャンプでの学びを拠点での日常に活かしていきたいと思います」。

実はキャンプに行く前、酒井さんは子どもたちに「誰が(費用を負担して)キャンプに連れていってくれるの?」と聞かれたそうです。「今回に限らず、子どもたちに支援のことを聞かれたときは、『絵本のあしながおじさんのように、みんなの知らないところでみんなを応援をしてくれる人がいるんだよ。その方たちが、みんながいろんな体験ができるように助けてくれているんだよ。とても嬉しいよね。皆さんの優しい気持ちを無駄にしないように、たくさん学ぼうね』と答えるようにしています。子どもたちには自分を応援してくれる味方がたくさんいることを感じながら、安心して暮らして欲しい。そして子どもたち自身もいつか、誰かの応援者になって支えてあげられる人に成長して欲しいと願っています」。