開所4年目。熊本・大津町「COCO-Z」は日本財団の支援から児童育成支援拠点事業へ移行

子ども第三の居場所に対して、日本財団では最大3年間の助成期間を設けています。その間に、4年目以降の継続に向けた収益事業づくりや自治体の補助金・助成金を活用した運営の土台を整えるよう、団体に求めています。

子どもを取り巻く状況が複雑化する中で、2023年4月、こどもがまんなかの社会を実現するために、こども家庭庁が立ち上がり、2024年春には児童育成支援拠点事業が始まりました。

児童育成支援拠点事業では、週3日以上、困難な背景を抱える子どもが安心して過ごせる場を提供し、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供を行い、必要に応じて専門機関へ繋ぐことが期待されています。

実施主体は市町村。地域団体は、市町村から委託を受ける形で居場所事業を進めることになります。今回は、日本財団の助成期間終了後、児童育成支援拠点事業の委託料に切り替えて運営する熊本県菊池郡大津町の子ども第三の居場所「COCO-Z(ここーず)」を訪問しました。

2024年春から児童育成支援拠点事業へ移行

COCO-Zはコミュニティモデルとして2021年9月に開所しました。運営するのは、約20年にわたり、大津町の子ども支援分野で活動してきた特定非営利活動法人NPOこどもサポート・みんなのおうち(以下、みんなのおうち)です。みんなのおうちは、現在、学童保育を2町4小学校区に15クラブを運営する他、小規模保育事業A型の保育園、大津町子育て支援センターを運営するなど、町の子育て支援を牽引してきました。

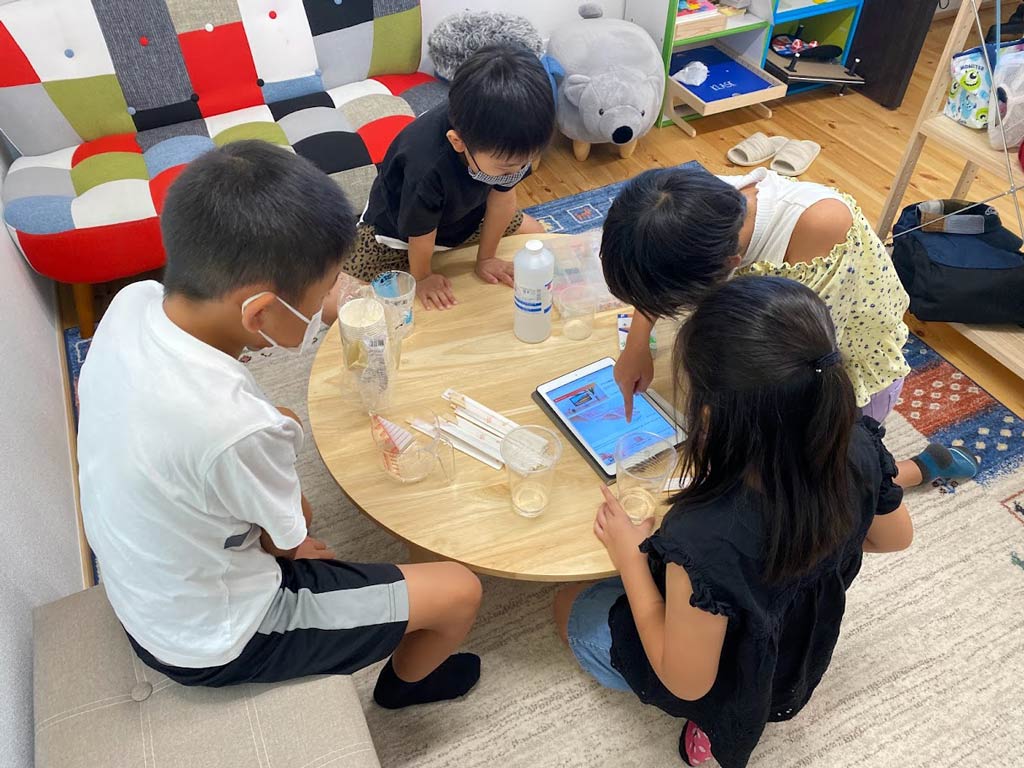

日本財団の助成期間中から、COCO-Zは基本的に週5日開所。日中は登録制で、学校に行きづらさを感じている子どもや何かしらの困り感を抱えている方を対象に、放課後は利用登録なしで、学校帰りの子どもたちが自由に利用できる「ほうかごタイム」と分けて運営してきました。どちらも利用は無料です。

この春から大津町の児童育成支援拠点事業になった後も、週5日を開所し、子どもは無料で利用することができるのは変わりません。

変わったのは、放課後の時間です。ほうかごタイムは、COCO-Zで遊びたい子どもやCOCO-Zで過ごしたい子どもが対象のため、児童育成支援拠点事業の利用条件に当てはまりません。そこで、ほうかごタイムはCOCO-Z独自の取り組みとして継続。子どもは、一度家に帰り、学校の荷物を置いてから拠点に来るというルールになりました。

町と想いを一つにして実現した、スピード申請

コミュニティモデルでありながら、「もともと支援を必要としている子どもには常設ケアモデルと同じような関わりをしていた」と話すのは、理事長の通称・えぐりんこと、江口竜一さん。そのため、児童育成支援拠点事業への移行の際も、受け入れ体制を大きく変えることなく、大津町と話し合いを進めることができたと振り返ります。

とはいえ、児童育成支援拠点事業の概要が発表されたのが2023年12月。年明け1月に要綱が出たため、2024年4月からのスタートは、みんなのおうちとしても町としても、ギリギリのタイミングだったそうです。

「開所から3年間、COCO-Zを必要とする子どもや保護者にたくさん出会ってきました。何があっても閉めるわけにはいかないという気持ちでした」と江口さん。運営費用を得るため、役場の担当課にこれまでの実績を伝える他、予算査定での説明に必要な資料づくりなども考えや想いを出し合いながら一緒に準備を進めたのだとか。3月の議会で承認を受け、無事に継続をすることができて、ほっとした表情です。

共に準備を進めてきた、大津町役場 健康福祉部 子育て支援課の伊東正道さんも、「活動いただいていることが一過性になると勿体無い。全国的に人口減少が進む中、将来の日本、そして地域にとって、子ども一人ひとりが貴重な存在です。。自己肯定感を育み、強みを活かして世の中に貢献できる人になってほしいと願い、実施を決定した」と話します。

学童保育と子ども第三の居場所の違いって?

今春から新たなスタートを切ったCOCO-Z。立ち上げ時から、現場で子どもと関わってきた、スタッフのみさっちこと馬場口美沙さんは、子どもの第三の居場所についてこのように考えています。

「なんとなく知った顔の人が居て、ここに居てもいいんだ、楽しいなと思える。そんな自分の存在が認められる場所が、子ども第三の居場所なのかなと思います」

みんなのおうちが長年、運営してきた学童保育は、1日のスケジュールが決まっており、スタッフのことを「先生」と呼びます。しかし、居場所は何をして過ごすのかも決まっておらず、「今日は何をする?」から会話が始まるのも特徴的です。そのため、馬場口さんは地域のお姉さんになることを目標に、子どもたちと斜めの関係を意識してきました。

「家や学校であったことをぽろっと言ってくれるようになると嬉しい」と馬場口さん。これからも、子どもたちがCOCO-Zに行きたいと思えるような関わりや仕掛けをたくさん生み出してくれることでしょう。

江口さんも、子ども第三の居場所を運営することで、「学童保育の運営だけでは見えていなかったニーズに気づいた」と3年間を振り返ります。

「学校へ行きづらくなると学童保育からも足が遠のくケースがありますが、COCO-Zがあれば朝から1日過ごしてもらえます。学校には行きたくないけど学童保育が好きなら、日中はCOCO-Zで過ごして放課後は学童へ行くこともできます。子どもの選択肢が広がりますよね」

学童保育のスタッフから紹介を受けてCOCO-Zの利用に繋がったケースは、過去3年で10人以上あり、居場所の選択肢が複数あることの重要性が伺えます。

「そもそも学童保育を利用する費用を払えない家庭もありますし、公園のように誰でも無料で過ごせる場所が一昔前よりも減ってしまいました。COCO-Zがあるから、子どもも保護者も余裕ができて、しんどさが少しでも解消されるのであれば、何があってもCOCO-Zは続けていきたいです」

NPOと役場が連携することで、スピード感を持って児童育成支援拠点事業をスタートすることができた大津町。日本財団の助成期間終了後の継続のあり方の一つとして参考になる拠点も多いのではないのでしょうか。

取材:北川由依