瀬戸内海から世界の海を変える~「日本財団・瀬戸内オーシャンズX」の挑戦

瀬戸内海に面した4県(岡山県、広島県、香川県、愛媛県)と日本財団が推進する海洋ごみ削減プロジェクト「日本財団・瀬戸内オーシャンズX」。2020年の発足から4年、具体的にどのような活動を行い、どのような成果を上げているのでしょうか?同プロジェクトを取りまとめる日本財団海洋事業部シニアオフィサーの塩入 同(しおいり とも)に聞きました。

瀬戸内海の海洋ごみ70%減、回収量10%UPを目指す

「瀬戸内オーシャンズX」は、瀬戸内海へのごみの流入量を減らし、ごみの回収量を増やすことを目標とした、包括的海洋ごみ対策プロジェクトです。2020年12月に、岡山、広島、香川、愛媛の瀬戸内4県と日本財団が協定を締結して発足しました。

現在は4県の自治体と日本財団が連携し、漁業や農業、土木、海運、廃棄物などの専門技術を持つ組織、一般の市民、プロジェクトに賛同する企業の協力のもと、瀬戸内海のごみを減らす活動を行っています。

※ 出典:公式HP 瀬戸内オーシャンズX(外部リンク)

プロジェクト開始時点でわかっていたことは、瀬戸内海沿岸11府県から流入するごみと、その海域で発生するごみ、および外海から流入してくるプラスチックに加え、家具や家電など木や金属の粗大ごみを含めた量が年間約4,500トン。また一方で公的機関やボランティア活動などによって回収されているのは、その約31%にあたる年間1,400トンあるという、大まかな情報だけでした。そこで喫緊の海洋ごみ対策にスピーディーに対応して、これを瀬戸内モデルとして世界に発信していこうとする本プロジェクトとしては、一旦これを暫定目標として掲げ、流入量を70%削減するとともに回収量を10%増やし、この海域のごみを減少傾向に転じようということでスタートすることになりました。

海洋ごみは、今、世界中の海で起こっている大きな社会問題。なぜ、あえて活動の場として瀬戸内海を選んだのでしょうか?発足当初から同プロジェクトを担当する日本財団海洋事業部シニアオフィサーの塩入 同(しおいり とも)はその理由を次のように説明します。

「プロジェクトの舞台として瀬戸内海が選ばれたのは、『閉鎖性海域』という特徴があるからです。外海からの海洋ごみの流入が少なく、閉鎖的な海域である瀬戸内海では海洋ごみの大半が近隣から流出したものであるため、ごみの発生源が特定しやすく、周辺地域の皆さんに当事者意識をもって対策に取り組んでいただきやすい、さらに対策の効果を実感しやすいというメリットがあります。また、モデル事例を構築するにあたり、山・街・川・海と全てのフィールドを網羅していることも大きな特徴です」。

自治体や企業、市民。それぞれの想いを1つに

瀬戸内オーシャンズXの活動は大きく分けて、次の4つの柱に分かれて行われています。

- 調査研究

データに基づく対策を立案し、展開できる体制を整えるため、陸・海・空から発生源を捉えた対策、地域における効果的な対策を明らかにする調査を実施。 - 企業・地域連携

企業の海洋ごみ対策の実態把握やプラスチックサプライチェーンモデル構築、海洋ごみ対策企業・団体支援プロジェクトを通じて瀬戸内モデルの循環型社会を構築する。 - 啓発・教育・行動

4県連動の海ごみゼロアクションやシチズンサイエンス、海洋環境デザイン教育プロジェクト等、様々なアクションにより市民のマインドチェンジを図る。 - 政策形成

1の研究によって得られたエビデンスに基づき、地域の実情に合わせた制度運用の進化を図り、実践ガイドラインを作成するなど、対策を継続的に実施できる仕組みを整えていく。

単にごみを回収するだけでなく、企業との連携や市民への啓発活動、政策形成にまで及ぶ幅広い活動を行う理由について塩入は「これまで各地で個別に行われてきた取り組みを、連携させることが主な目的です」と説明します。

「海に流入したごみは県や市町村の範囲を超えて移動・拡散するため、どこで発生したのかがわかりにくい上に、どこで誰が回収すべきなのかという役割分担があいまいでした。さらに、これまで行われてきた対策は各自治体や企業・団体による個別の取り組みに終始しており、その効果が見えづらく限定的になる面が否めませんでした。瀬戸内オーシャンズXでは、私たち日本財団が各自治体や団体をつなぐ『横串』的な役割を果たすことによって、地域の皆さんに伴走しながら海洋ごみ対策をより広域的な取り組みに進化させていくことを目指しています」。

1日で約1.2トンの漂着ごみを撤去!効率的な清掃活動のモデル構築を目指す

プロジェクト発足から4年。瀬戸内海沿岸4県を中心に活動の輪が広がり、各地で企業や市民団体、自治体による様々な取り組みが行われています。

例えば、広島県の離島・阿多田島(あたたじま)では、2022年11月、島に打ち上げられた大量のプラスチックごみを撤去する実証実験が行われました。

※ 出典:日本財団 プレスリリース

「上陸用舟艇・特殊車両・減容装置など活用 離島海岸に散乱する大型漂着ごみ1.2トンを一掃(2022.11.17)」

広島湾に浮かぶ阿多田島は周囲約11km、人口250人ほどの小さな島。かつては美しい海岸で知られ、夏には海水浴客でにぎわっていましたが、20年ほど前から大量の海洋ごみの漂着に悩まされるようになりました。ごみの大半は、広島湾で行われているカキ養殖のいかだに使う大型の発泡スチロールフロート(浮き)。特に島の北西部には大量のフロートが漂着して、海岸を真っ白に埋め尽くすほどになっていました。いかだの所有者に撤去を依頼しようにも、瀬戸内海では同様のフロートを使ったカキ養殖がおこなわれているため、所有者の特定は困難です。しかもフロートは重量が軽くても抱えて運ぶには大きいため、搬出に手間と予算がかかり、高齢化が進む島民の力だけで撤去するのはほぼ不可能。内陸部から海岸に通じる車道は整備されていないので大型車でのアクセスが難しい上に、桟橋のない海岸には船が着岸できず、作業のためにアクセスすること自体が困難な状況でした。さらに、撤去したフロートの廃棄に高額な費用がかかることもネックとなっていました。

そこで瀬戸内オーシャンズXでは、広島県や大竹市などとも巻き込んだ回収実証事業を島の漁業関係者に提案。この問題をどうにかしたいと悩んでいた皆さんの賛成が後押しとなり、漂着ごみの回収と撤去に挑戦することになりました。

作業には桟橋がない場所でも着岸できる上陸用フェリー、砂地での資材運搬やビーチクリーンに使われる特殊車両、通常は卸売市場や工場内などで用いられているプラスチックの減容装置(プラスチックを圧縮する装置)などの特殊機材を上陸用フェリーに搭載して、海岸に散乱していた大量の発泡スチロールフロートなどのごみを一気に回収、これまで悩んできた、約1.2トンを集めることができました。

※ 出典:日本財団 プレスリリース

「上陸用舟艇・特殊車両・減容装置など活用 離島海岸に散乱する大型漂着ごみ1.2トンを一掃(2022.11.17)」

作業には島の漁業関係者のほか、普段は船舶火災や油等の流出事故対応を行っている「海上災害防止センター」の隊員、広島県や大竹市の職員、減容装置メーカー関係者など約200名、そして広島県の湯﨑英彦知事と日本財団の笹川陽平会長も参加。自治体や住民、企業が立場の違いを超えて一致団結して取り組んだという意味でも、非常に貴重な機会となりました。

実証実験を担当した塩入は「まず、地元の皆さんが『子孫に自分たちの時代の負債を遺すわけにはいかない』という強い思いで勇気をもって踏み出してくれたこと、そしてその思いに自治体や企業が応えてくれたことで成功させることができました」と振り返ります。「阿多田島での成功を受けて、この取り組みはは広島県の県漁連、各地の漁協に広がりつつあります。今後も実証実験を繰り返して成功事例を積み重ね、離島などの接近困難地域における効率的な清掃活動のモデル構築を進めていきたいと考えています」。

2027年度末までに瀬戸内海でプラスチックごみの収支をゼロに!

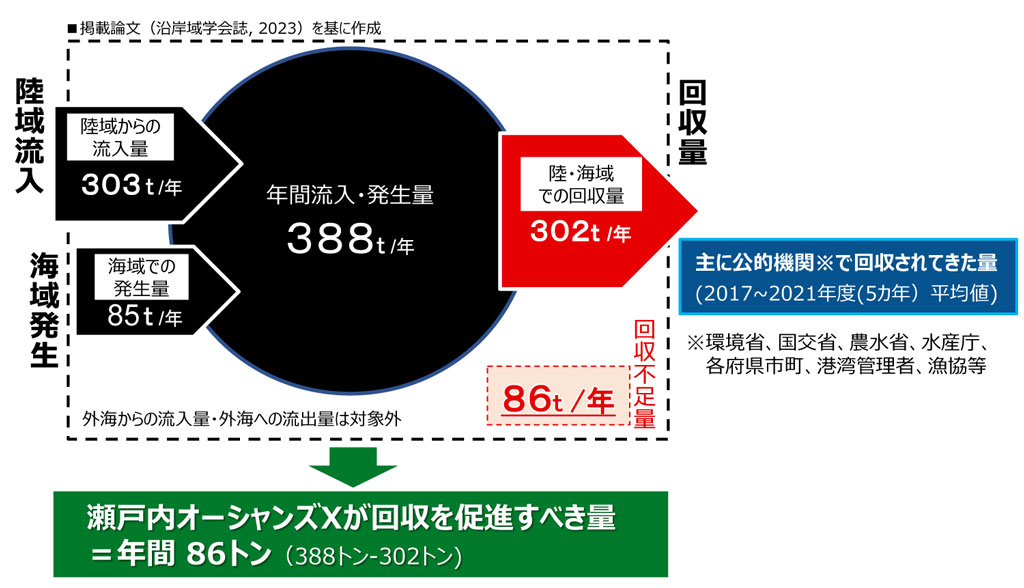

多様なごみの中でも、特に懸案課題となっているプラスチックごみにフォーカス。さらに瀬戸内4県に絞り込み、さまざまな調査・実践活動を展開してきたことが功を奏し、瀬戸内オーシャンズXによる成果は着実に現れています。例えば、これまで、瀬戸内海沿岸11府県で、木材や金属の粗大ごみを含めた流入・発生ごみ量が4,500トンであったのに対し、軽いが自然分解しないプラスチックごみに焦点を合わせ、瀬戸内4県の海域における結果をまとめることができました。これにより、この海域に流入・もしくは海域で発生しているプラスチックごみの量が年間約388トン。一方で公的機関やボランティア活動によって回収できている量が年間約302トンであり、現状把握に際しての解像度が上がり、目標と評価がよりはっきりし対策を行うことが可能となりました。

つまり、現状では回収できずに残ったままとなっているプラスチックごみ86トン(388トンー302トン)が毎年増えていっていることになります。瀬戸内オーシャンズXの活動では、この86トンを超えるごみの回収と、出さないための努力を促し、瀬戸内4県における海洋プラスチックごみを減少に転じていくという目標に掲げ、各地で大規模清掃などの活動を続けています。

※ 出典:公式HP 瀬戸内オーシャンズX(外部リンク)

もちろん、このように数字として表れにくい成果も、たくさん生まれています。

塩入が実感しているのは、「海を介した繋がりを多くの人に実感してもらえたこと」だと言います。「海と陸、漁業と農業は行政的にも別の区分で扱われるためか、両者の交流がなかったり情報が上手く伝わっていないことがよくあります。実際、海で発生する問題の多くは陸に起因していますが、海から離れた地域の人々は海の問題を自分事として捉えていないことが少なくありません。これまで瀬戸内オーシャンズXでは山間部など海から離れた地域での活動にも積極的に取り組み、住んでいる場所に関わらず、誰もが海と繋がっていることを多くの人に気づいていただくことができました。今後は、各種イベントや実証実験などを支援して、その気づきをアクションに変えていただく仕掛けや仕組みをサポートしていくことも、私たちのミッションです。『海のために何かしたい』という人が集まるソーシャルイノベーションハブとして皆さんの活動をサポートし、海洋ごみ問題の解決に貢献していきたいと考えています。皆さんもごみ拾いなどのイベントに参加して海に親しむと同時に、海洋ごみの問題に当事者の一人として向き合ってみてはいかがでしょうか」。