教員OBを中心に運営。学校や行政と連携して子どもをサポートする千葉・山武市「さんむわくわく館」

全国的にも珍しい、教員OBを中心に運営されている子ども第三の居場所が、千葉県・山武市にあります。それが、「さんむわくわく館」。2021年度から日本財団の助成を受けて居場所事業を開始し、今春から行政移管をして運営されています。

教員OBによる学校や子ども支援

「さんむわくわく館」は、2022年2月開所。0歳から18歳までの子どもを対象に、学習や生活習慣の形成を支援することを目的につくられました。月・水・金曜の9時から19時まで、週3日開所。定員20名のところ、現在は不登校の子どもを中心に1日平均8名が利用しています。

運営するのは、NPO法人教育サポートGAA(以下、GAA)。退職した教員を中心に2017年に設立され、小中学校の教員OBや保育士など、子どもに関わる仕事をしてきたスタッフを中心に構成されています。

理事長を務める齋藤伸之さんは、市内にある県立高校の校長を退職した後NPOに参画しました。

「地域と学校の連携、そして行政と民間の連携が必要であるとの考えから、“学校の『困った』に『マッタ』する”を掲げて、寄り添い支援をしてきました」

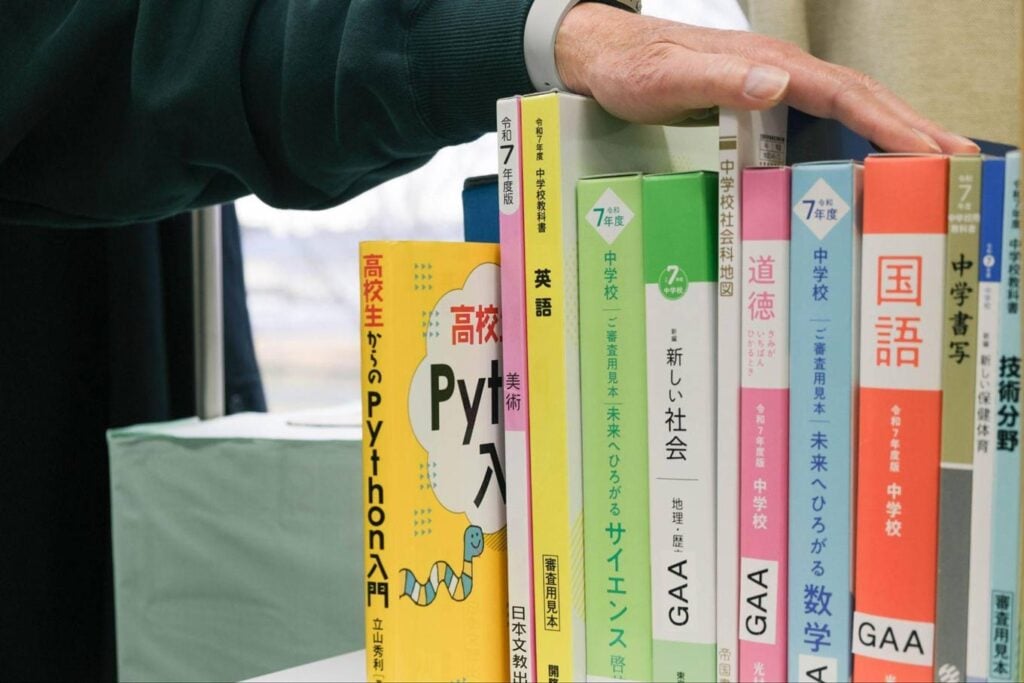

GAAの代表的な事業が、学校支援です。授業支援や教材の準備、補習学習や賞状の筆耕(筆で文字を書く仕事)など、多岐に渡る教員業務の一部をGAAが受託。GAAに登録している約40名のスタッフの力を借りながら、学校運営を手助けしています。

また、「学校支援センター」(以下、センター)のサポートも、行政や学校から期待されている事業の一つです。センターは、保護者及び教職員が抱える諸課題の解決に向けた取り組みを支援することを目的に山武市が運営するもので、GAAのスタッフが在留外国人向けの進学相談にのったり、教員向けの研修を企画したりと活躍の幅は広がっています。

中でも長期欠席者(不登校)支援は、逼迫する課題の一つとしてニーズが高まっており、センターとしても力を入れたい分野でした。

このような背景を受けて、2021年度に日本財団の助成金に申請。採択を受けて、現在に至ります。

子ども主導で過ごし方を決める

開所している1日10時間のうち出入り自由。いつ来ていつ帰るか、1日をどう過ごすかを決めるのは子どもたちです。一日中過ごす子どももいれば、朝は学校、午後は居場所と使い分ける子どももいて、使い方は様々。

現場で子どもたちを見守る理事の前田恭弘さんは、個別最適な学びの支援を提供してきました。

「遠隔会議システムを使って、学校の授業をオンラインで受けている子どももいます。教室で授業を受けるのと全く同じというわけにはならないので、ワークに取り組む際には私たちがそばでサポートするなどしています。学校へ行っていないからといって、授業を受ける権利が侵害されないように取り組んでいます」

他にも、外国籍の子どもが居場所で受験勉強を進めて希望の高校に合格した例や、ICTが得意な子どもに企業を紹介して製品開発の仕事とマッチングした事例もあります。

「大切にしているのは、教科学習の支援ではなく“学び”の支援をすること。一人ひとりの興味・関心に寄り添い、好きなことややりたいことを応援しています」

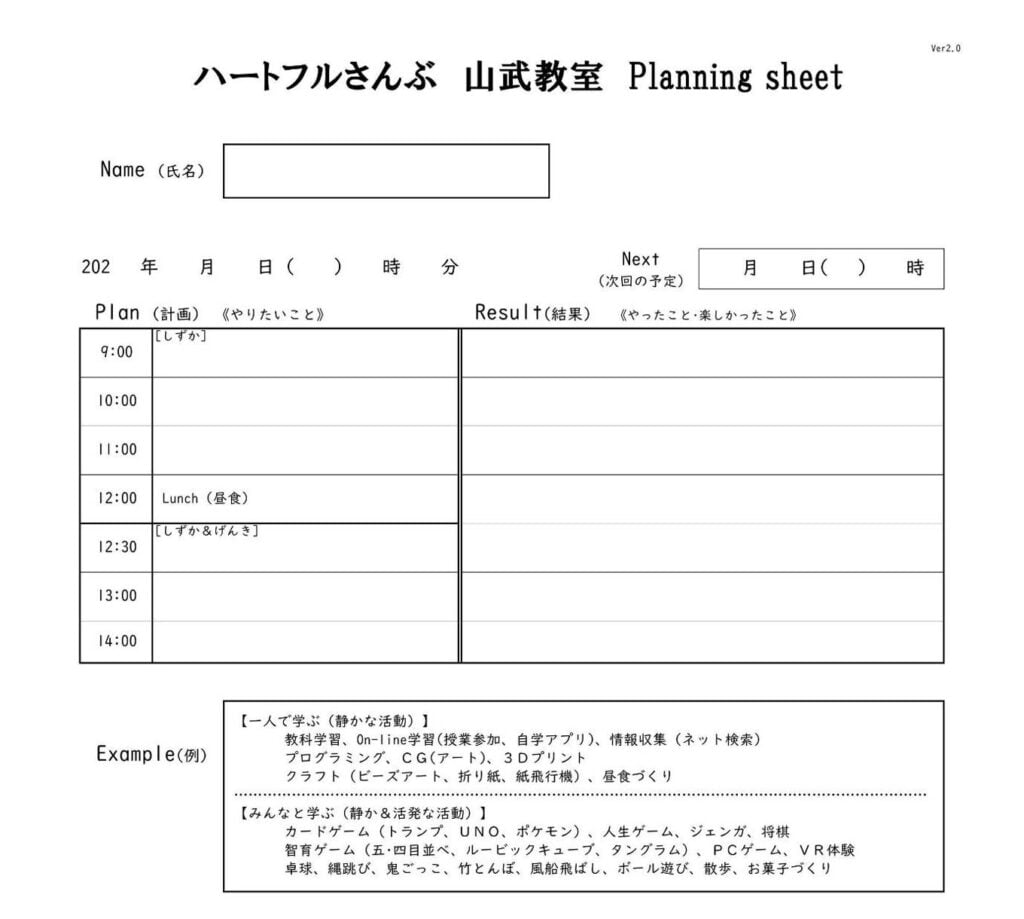

月1回子どもの様子を学校へ共有

自分のぺースで学んだり遊んだりできることを大切にする「さんむわくわく館」。子どもたちの豊かな学びの手立てとして、利用の際には毎回、子ども自身が何を何時間したいのか考えて「今日の予定」をPlanning Sheetに記入。最初に一日の過ごし方を決め、利用後にPlan《やりたいこと》とResult《やったこと・楽しかったこと》を記入します。

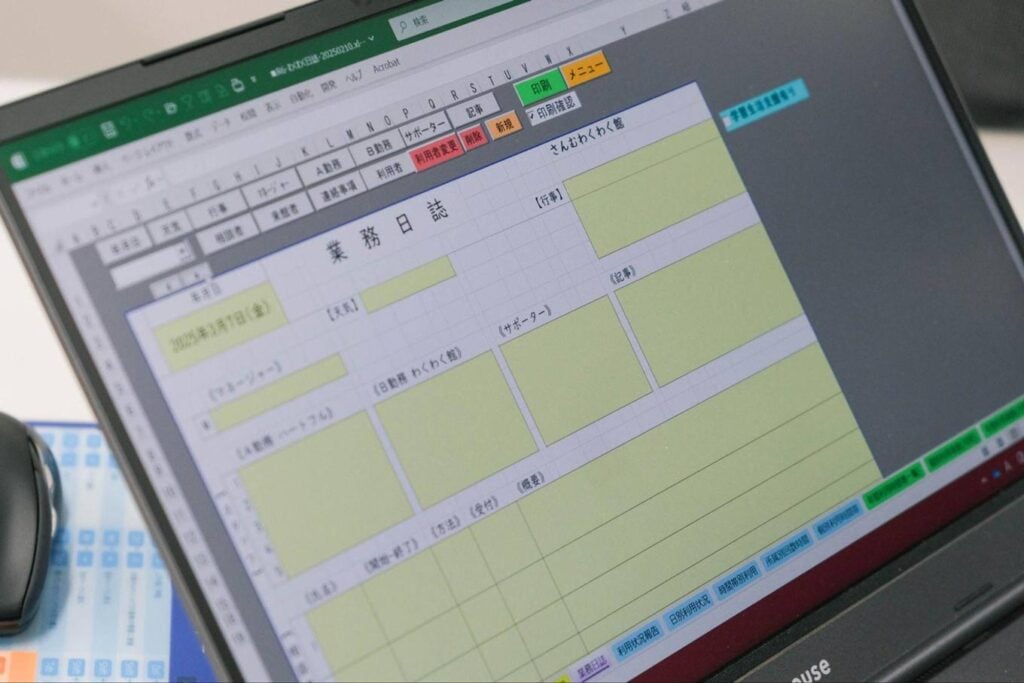

スタッフは、利用があるたびに子どもの変化や成長をこと細かに日誌に記録しています。そして、それらをまとめて月に1回学校と共有します。

「表計算ソフトを使って業務日誌をつけると、学校への報告書が自動で作成されるシステムを作りました。利用の様子を学校に細かく伝えられるのでとても役立っています。またこれが出席簿代わりになり、学校の出席日数としてカウントされています」

居場所の利用が学校の出席扱いになるのは、行政や学校との連携が進んでいるからこそ。教員時代に培った学校や教育委員会などとのネットワークをうまく活かしながら活動しています。

自分に合う居場所を選べるように

開所から3年が経過した「さんむわくわく館」は、2025年4月から行政移管をしました。引き続きGAAが運営することに変わりはありませんが、開所日時が変わります。

「居場所をつくる際、山武市と協定書を結び、行政移管について話し合いを重ねてきました。私たちの居場所は、複雑な背景を抱える子どもだけが利用するわけではないので、こども家庭庁の児童育成支援拠点事業はそぐわない状況です。そのため、山武郡市広域行政組合のハートフルさんぶ事業と山武市の子どもの居場所づくり事業として継続することになりました」

ハートフルさんぶ事業として週5日9〜15時、子どもの居場所づくり事業として週3日15〜19時に開所。

「山武郡市広域行政組合は3市3町から構成されています。現在4つの拠点を直営しており、さんむわくわく館の事業は、その一つのハートフルさんぶ『山武教室』として運営されています。形は変わりましたが、複数の居場所がある分、子ども一人ひとりが自分にあった居場所を選ぶことができるようになりました」

GAAスタッフのみなさんは、教員として複雑な背景を抱える子どもや家庭を見てきました。その上で、GAAの役割をこのように位置付けます。

「学校へ行きたい気持ちがある子どもでも、『勉強がわからないから学校へ行きたくない』と多くが言います。子どもにとって勉強できる喜びや成功体験は、大人が考える以上に重要です。子どものやりたいことや興味のあることを応援し、関係性を築きながら、学び直しのスタートラインに立てるようにすることが私たちの役割。自己肯定感を持てる支援を継続していきたいです」

学校や行政からの期待を背負ってスタートしたGAA。行政移管を機に新たなスタートを切りました。今後も子ども一人ひとりに寄り添いながら、学びを支援していきます。

- ※

「子ども第三の居場所」事業は日本財団の助成金が終了した後も寄付金や企業連携でその活動を支援しています。

取材:北川由依