子どもの自立を育む夏休みの「経験」

夏休み明けの子どもたち

「私は夏休みは○○に行ったの」「僕は△△だよ」

夏休み明けにごく普通に聞こえてくる子どもたちの会話ですが、この会話に入れず居心地悪く感じている子どもたちもいます。これまで家族旅行やお出かけをする機会があまりなかった第三の居場所に通う子どもたちです。第三の居場所事業では通常の学習支援・生活支援に加えて、支援してくださる皆さまからの寄付金を活用し、長期休みに旅行やキャンプ等体験の機会を提供しています。

沖縄の自然を楽しんだ初めての合同旅行

7月末、第三の居場所を利用する子どもたち約80名と2泊3日の合同旅行を行いました。

旅行の目的地である沖縄県渡嘉敷島は沖縄本島から船で40分ほどの場所にあり、関西、四国、九州など各拠点の子どもたちはバス、飛行機、船を乗り継いで、1日がかりでこの島までやってきました。旅行2日目は、島のきれいな海で遊泳や巨大カヌーを楽しみ、貝殻を利用した工作や天体観測等、沖縄の自然を存分に満喫、翌日は宿舎の掃除をした後、本島の沖縄ワールドを観光しました。最終日ということで子どもたちには所定のお小遣いが渡され、「お母さんがいつも持っていられるお守りがいい」「お父さんにおつまみを買いたいけどお金が足りない」と、家族に買えるお土産選びに真剣でした。

旅行後は、「○○ちゃんに手紙を書きたい」と拠点を越えた子どもたち同志の交流も生まれているようです。

子どもの自立に必要な「経験」

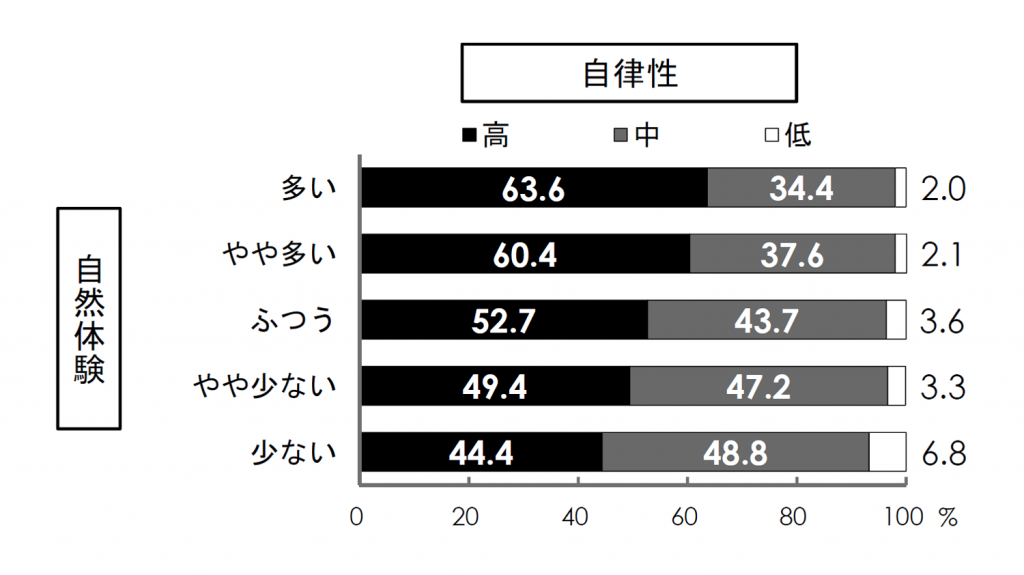

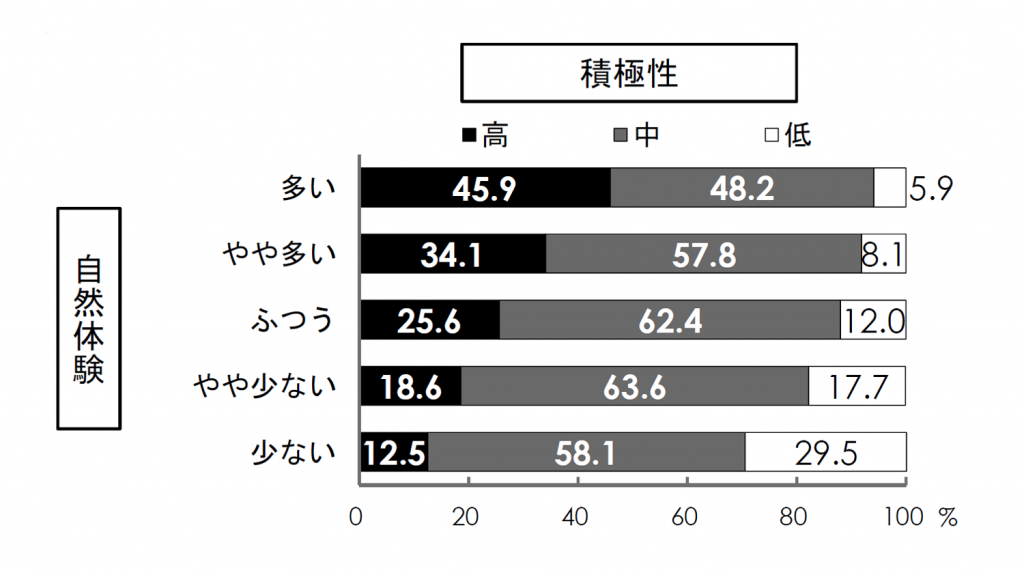

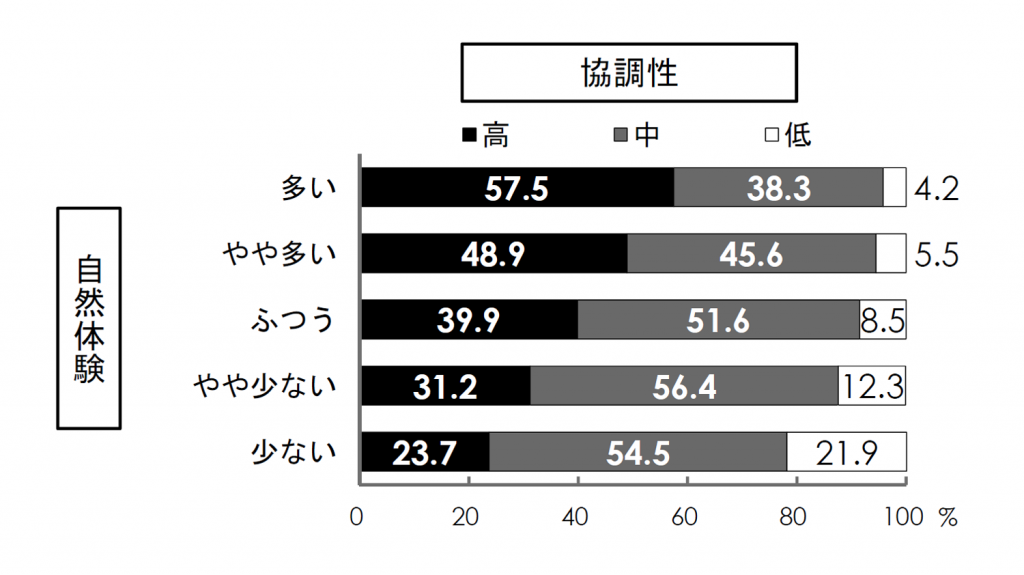

旅行の準備をする、飛行機に乗る、お小遣いで買い物をする、親から離れてお泊りをする等、多くの子どもたちにとって今回初めて経験することばかりでした。不安になり泣いてしまったり、忘れ物をしたりと、戸惑いや失敗もありましたが、子どもたちの自立を育む貴重な経験に繋がっています。また、青少年の体験活動等に関する意識調査によると、自然体験が多い子どもほど自律性、積極性、協調性が高い傾向にあるという結果が出ています。

一見するとただの楽しい旅行のようにも見えますが、このような「経験」の積み重ねが子どもの成長を支えています。同時に、7人に1人の子どもが貧困状態にあるという現実は、こういった成長の機会を得られていない子どもたちが日本に多くいるということを示しています。

経験の格差を断ち切る支援

家庭の経済状況や家族間の問題をすぐに解決することはできませんが、どのような背景の子どもであっても成長の機会を適切に提供することで、経験の格差から生じる負の影響を断ち切ることができます。

日本財団は皆さまからいただく寄付金を、子どもたちが生き抜く力を育むために有効活用させていただいています。みんながみんなの子どもを育てる社会のために、ご協力をお願いします。

日本財団 飯澤幸世

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。