卒業を迎える子どもたちにとっての第三の居場所

第三の居場所に通うのは、主に小学校低学年の子どもたち。進級し学年があがると同時に、居場所を卒業し、外の世界へと羽ばたいていきます。

その時、子どもたちと運営スタッフは、どのような気持ちを抱いているのでしょうか?マネージャーとして居場所の子どもたちを見てきた佐藤さんにお伺いしました。

卒業を前にした子どもたちの心情

開設から4年を迎えるこの居場所には、生活保護受給世帯やひとり親世帯の子どもを中心に、現在17名の子どもが通っています。

単純に世帯収入が少ないだけでなく、複雑な家庭環境を抱えている子どもたちもいます。親が家に不在で夜遅くまでひとりで公園で遊んでいる子ども、両親が定職につかず兄弟ともに不登校のため朝学校に行くという生活習慣ができていない子ども、祖父母と暮らし認知症の祖父の世話をする子ども。そして、ひらがなが書けず授業にも遅れていたり、ライフラインが止まり公園で体を拭くことがあったりなど、学習・生活面でも課題を抱えている子どももいます。

しかし、第三の居場所では、勉強を分からないところから教えてもらえたり、夕食を食べられたり、入浴したりもできます。そして友だちだけでなく、いつも自分を気にかけてくれる信頼できる大人がいます。子どもたちにとって安心できる居場所なのです。

学年があがると同時に、せっかく得られた自分の居場所を離れなければならないのはとても辛いこと。佐藤さん自身も、子どもたちを卒業させることに強い葛藤がありました。しかし、いずれは社会に出て自立していかなければなりません。少しでもその自立の手助けをと、子どもたちが前向きに卒業できるよう取り組んできました。

居場所のスタッフは、11月頃から子どもたちに卒業を伝えていきます。早い時期から声かけをすることで、子どもたちの心の準備が整い、3月に笑顔で卒業できるそうです。

意識しているのは、一人ひとりの良いところ伝えること。居場所に来たことで自分が成長できたことを実感してもらい、居場所がなくても個性を生かして活躍してほしいと願っているからです。

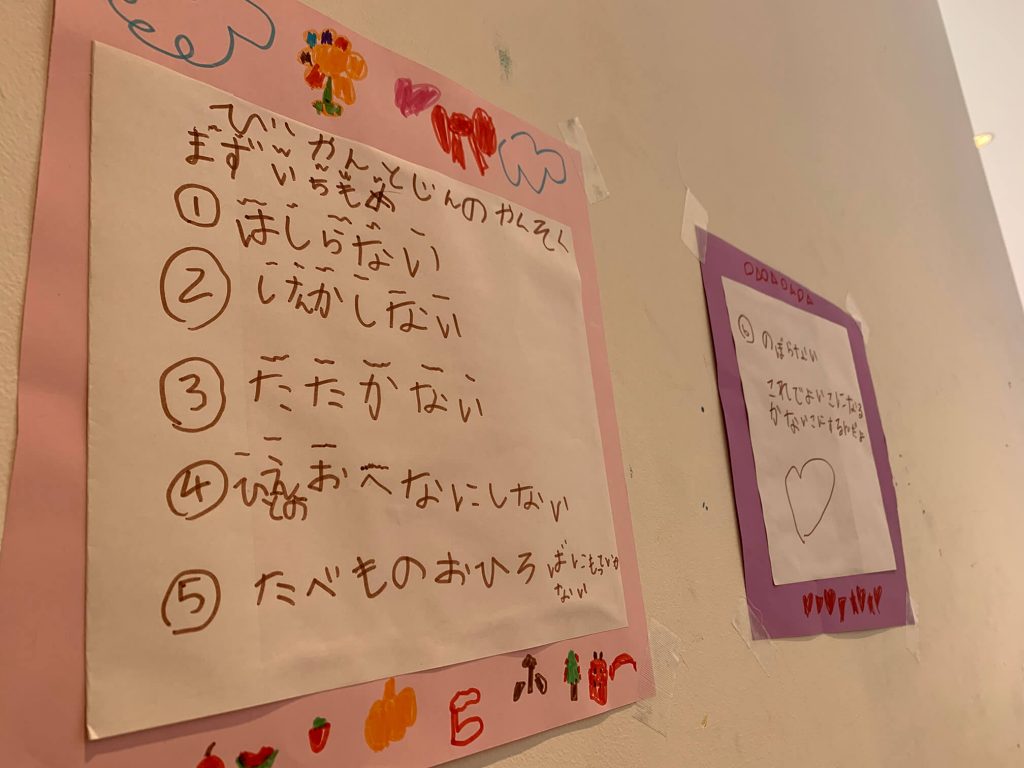

卒業までの期間に、卒業生は後輩への引き継ぎも行います。

居場所の好きなところや改善して欲しいところを後輩に伝える中で、「卒業生としての意識が芽生え、自信を持って卒業する子どもが多い」と佐藤さんは話します。

卒業してもずっと子どもたちの居場所

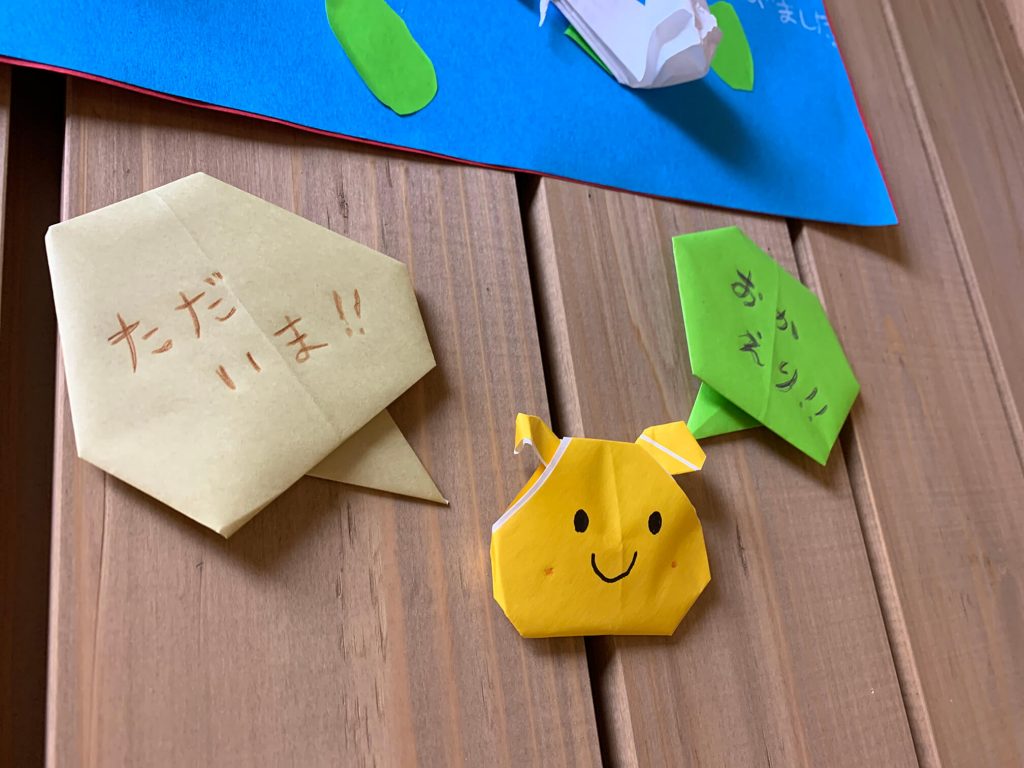

とはいえ、卒業を迎えた後も、第三の居場所が子どもたちにとって心の拠り所であることは変わりません。そのため、卒業生が遊びに来ることもよくあるのだとか。

しかし、基本的には受入れ定員が決まっているため、この居場所では子どもたちと話し合い、「卒業生は1日15分だけ遊んでOK」というルールを設けました。

ルールを設けたことで、卒業生も気兼ねなく居場所を訪れることができ、利用児童も快く卒業生を迎え入れることができるようになったそうです。

また、この居場所では、2019年秋から週2回の学習支援サービスを実施しています。卒業したといっても複雑な家庭環境が変わったわけではありません。こういった課題のある世帯と継続して繋がり、見守れるようにと導入を決めました。

学習支援サービスには卒業生のほとんどが申し込みをし、卒業後も居場所に通う理由にもなっています。

こうした卒業後の関わりは、子どもたちだけではなく保護者にとっても有意義なものになっています。子どもの生活態度や学校のことなどを信頼関係のある居場所のスタッフに話をしたいと、送迎時などに相談していく人もいるようです。

得た自信を武器に周囲に優しさを伝えていけるように

この居場所では、一人ひとりの個性を生かし強みを伸ばすことに注力して子どもたちに関わってきました。

レゴの才能を発揮して自信を持てるようになった子ども。

空気を柔らかくできる才能を持った子ども。

人の前に立ち、司会をするのが得意な子ども。

生活を共にする中で、発掘された個性がたくさんあります。こうした家や学校では気づけなかったであろう子どもたちの個性は、これから社会で生きていく上で、子どもたちを支える武器となるでしょう。

「個性を生かして、他の場所でも頑張ってほしいですね。将来的には自分が受け取ったこと、してもらったことを周りの人に還元できるようになってもらえたら」と佐藤さん。

子どもたちが居場所で受け取った優しさや愛情は、たとえ居場所を卒業しても子どもたちを支え続けてくれるものになるはずです。

取材:北川 由依

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。