子どもの読書習慣をどう育む?大阪・箕面拠点と宮崎拠点の取り組み。

読書習慣は、学習習慣を身に付ける第一歩。日本財団は、全国35ヵ所(2020年10月時点)にある第三の居場所全てに本を置き、子ども達が気軽に触れられるような環境を整えています。

しかし、日本財団が独自に第三の居場所を対象に「読書活動に関するアンケート(2019年8月)」を実施したところ、自ら進んで本を手に取る子どもは各拠点10~17人のうち数名とごく僅か。本を十分に活用できていない拠点もあるのが現状です。

今回は、大阪・箕面拠点と宮崎拠点の事例を元に、読書習慣の育み方をご紹介します。

ビジュアルから本の楽しさを伝える、大阪・箕面拠点

小学生14名が利用登録する箕面拠点。現在は新型コロナウイルス感染症の影響から、密を防ぐため1日定員9名で運営しています。箕面拠点がかねてから大切にしてきたのは、基礎的な学習習慣と生活習慣を子ども達に身に付けてもらうこと。その上で、非認知能力を高めることに重きを置いてきました。

非認知能力とは、最後までやり抜く力、他者とうまく関わる力、感情をコントロールする力など、IQで測れない内面の力のことで子どもの自立の成長に必要な力です。2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンさんの研究が有名です。

箕面拠点では、非認知能力を高めるため、遊びの時間とは別に毎日「わくわくたいむ」を実施。子ども達のやりたいことを深める時間にしています。わくわくたいむは、スタッフがさまざまな体験プログラムを実施し、子どもたちの興味関心を広げる時間。今では子どもたち自身が、自分でやりたいことを深めたり、友だちと楽しむために企画・運営までやったりすうることも増えました。スライム作りなどの工作をする日もあれば、読み聞かせをする日もあります。

「拠点には、幼少期の読み聞かせ体験が少ない子どもが多くいます。わくわくたいむで読み聞かせを始めてから、本に関心を持つ子どもが増えました」と箕面拠点の廣瀬麻以子さんは話します。

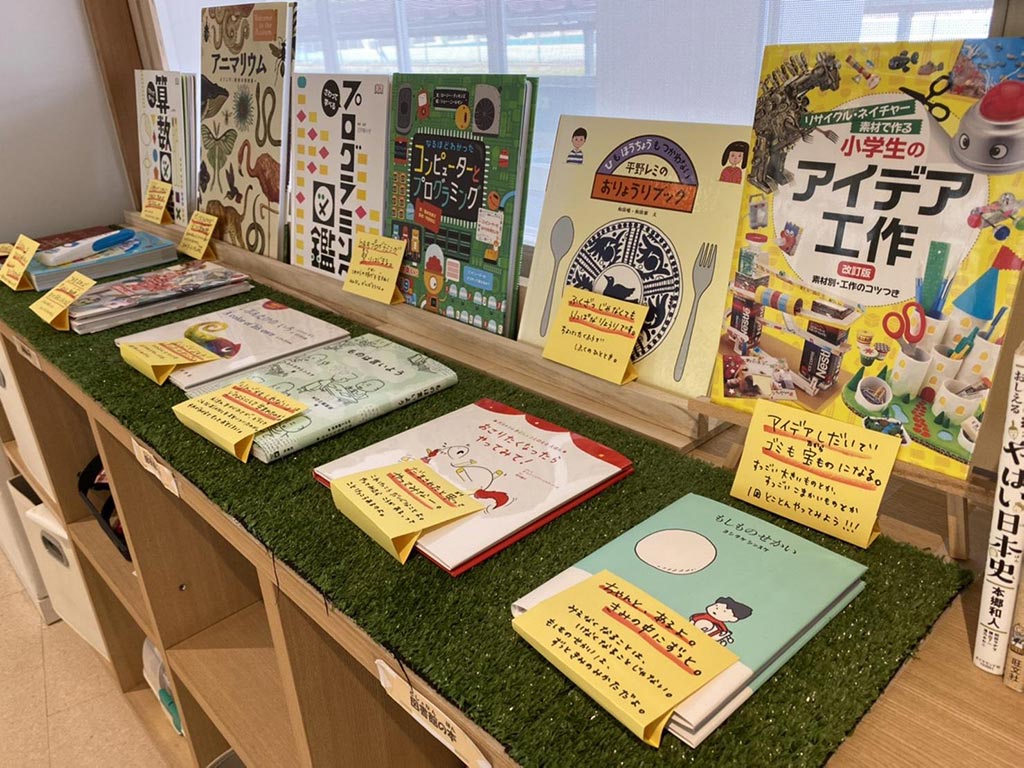

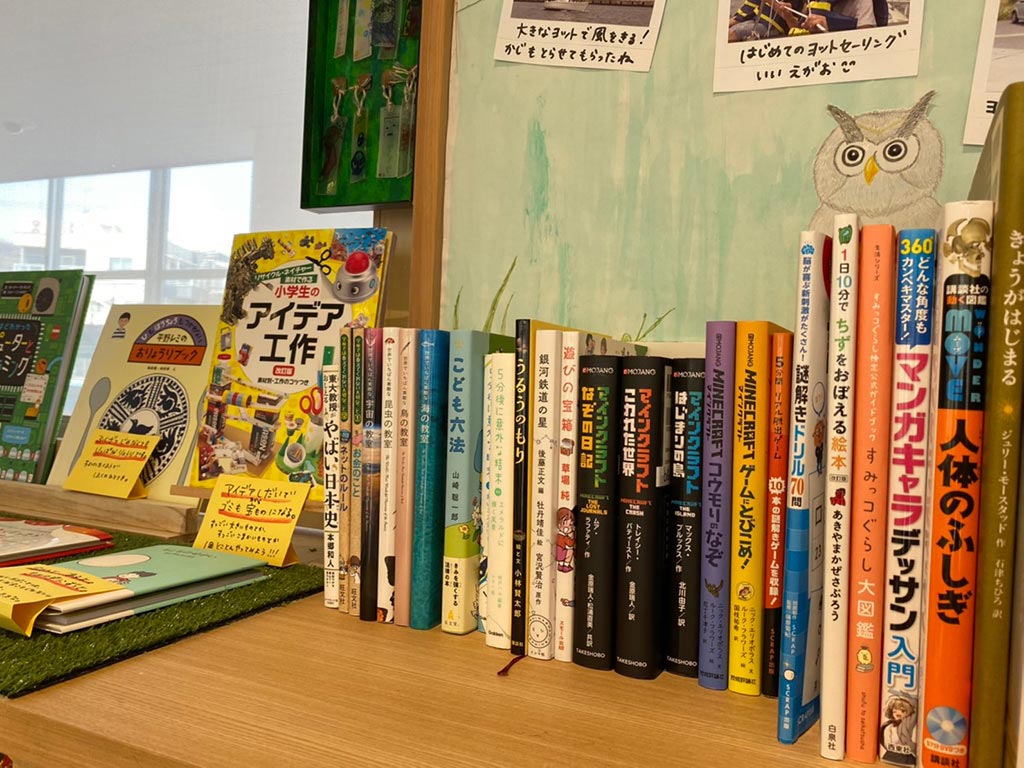

より本に興味を持ってもらうために工夫したのが、本の置き方です。今までジャンルごとに縦に置いていたところを、表紙が見えるよう面で紹介に変更しました。

また、子ども達の目を引きやすいよう、手作りPOPを1冊ずつ作成。鳥の図鑑であれば「鳥ってオシャレ〜」、初心者向けの料理本には「複雑じゃなくても立派な料理です」と、クスッと笑えて、突っ込みどころのある言葉と共に本を紹介しています。

「本が子ども達にとって新しい世界の入り口になったらと思い、POPを作っています。ビジュアルが華やかだったり気になる言葉が書かれていたりするからか、子ども達が興味の持ち方は格段に上がりました」

時にはPOPで、子どもの名前を名指しすることもあるそうです。

「『○○くん、読んでみたら?』とPOPの紹介文に書くこともあります。自分の名前が書かれていたら、気になりますよね。『なんで僕なん?』と、POPから双方向のコミュニケーションが生まれるきっかけにもなっています」

子ども同士の読み聞かせで「読みたい」気持ちを醸成、宮崎拠点

続いてご紹介するのは、宮崎拠点の取り組み。宮崎では、「子ども同士の読み聞かせを通して、読書習慣を育んでいる」と佐藤由美子さんは話します。

宮崎拠点を利用するのは、発達に障がいのある子ども、ひとり親世帯、生活保護世帯の子ども達17名。学校が終わる時間に、拠点スタッフがお迎えに行き、放課後の時間を過ごします。

手洗い・うがい、おやつ、宿題、遊びをして過ごし、夕食の時間に前にとるのが15分間の読書タイムです。

「もともと読み聞かせは、遊びと夕食の時間のメリハリをつけるために始めました。かつてはザワザワしたまま夕食になりましたが、今では落ち着いて、楽しい雰囲気で食事ができるようになりました」

読む本のテーマはあえて決めず、その日その日に合ったものを選択。喧嘩して謝れない子どもがいたら「ごめん」に関する本、季節や行事に合わせた本など、子ども達の様子を見ながら決めています。

「読み聞かせ導入時から、不思議と子ども達は大人しく座って聞いていました。今は、読書時間が近づくと、自主的にお片付けを始めるようにもなりましたね。習慣化して、読書を組み込んだタイムスケジュールができています」

読書習慣が身についた今では、子ども達が読み聞かせ担当をすることもあります。

「読み聞かせを始めて半年ほど経ったある日、子ども達から『読みたい』と言ってくれました。それ以来、読み聞かせ担当は、ジャンケンをして順番を決めるほど人気です」

読み手を経験してから、子ども達の聞く態度は前のめりに変わってきています。

「読み手をすることで、読む側の気持ちが体験できることは大きいかもしれません。やっぱり、真剣に聴いてくれないと読み手は寂しいですから。以前よりも、わかろう、聴こうとする姿勢が強くなりました」

また本を通して、子ども同士の助け合いのシーンも見られることが増えているそうです。

「読むのが苦手な子どもに対して、優しい声をかけたり一緒に読んだりする姿が見られます。まだまだ引っかかることも多いですが、以前よりも滑らかに読めるように変わってきていますね」

できない子どもを非難するのではなく、できるようになるように応援する姿勢は、読み手を体験し、相手の気持ちを理解できるからこそ生まれた行動でしょう。

「読書で育まれた助け合いの精神は、遊びや生活でも発揮されています。学年を超えて、大型工作をする動きも、子ども同士の読み聞かせを始めてからできたことです。継続すれば、1年後、2年後にはもっと大きな変化が子ども達に現れていると思います」

読書が学力向上に影響するといった研究結果(※1)もあります。箕面拠点と宮崎拠点の取り組みを参考に、第三の居場所では、各拠点に合う方法を取り入れていきます。

- ※ 1.参照:『最新脳科学でついに出た結論「本の読み方」で学力は決まる』(青春出版社、2018)東北大学教授川島隆太氏監修、松﨑泰氏・榊浩平氏著

取材:北川 由依

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。