自治体・運営団体がオンラインで集結。「子ども第三の居場所」のこれからを考える全国研修会。

年1回、「子ども第三の居場所」に関わる自治体や運営団体向けに実施する全国研修会。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、オンラインで実施しました。今年度は2回に分けて行われ、全国20ヵ所の拠点から約25名、また10自治体が参加。前半は事業現状報告と今後についての共有、後半は自治体と運営団体に分かれての情報共有の場を設けました。

全国への拡大を目指し、名称を「子ども第三の居場所」へ変更

まずは日本財団子どもサポートチームの本山勝寛より、事業現状報告と今後についての共有から。

「新型コロナウイルスの広がりで、拠点自体も継続するか休業するかの、難しい決断が迫られました。学校が休校になる中、困難を抱える子ども達にとって、各拠点が貴重な居場所であり続けることができたのは、工夫をしながら居場所を守り続けてくれた運営団体のみなさんのおかげです。非常事態時だからこそ、より一層、拠点の価値を感じる一年になりました」

社会が激変した2020年を振り返った上で、話は2021年度の動きに移りました。

2016年11月から開始した第三の居場所事業。手探りの中での運営になりましたが、2020年までに、22都道府県37拠点(準備中含めると現在40拠点)を開設しました。

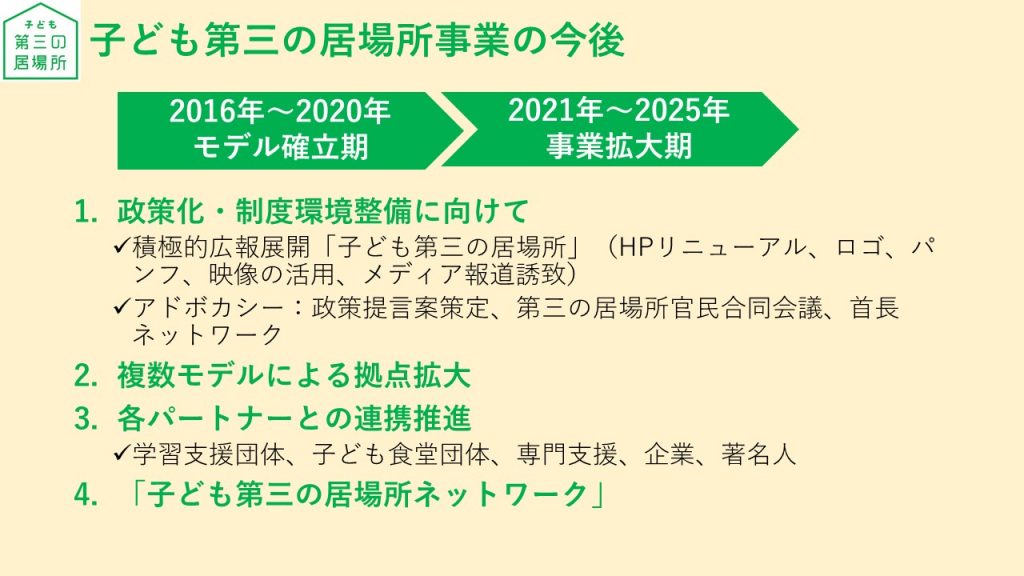

日本財団では、過去4年間は「モデル確立期」と位置付け、運営団体や自治体の皆さまと連携して手探りの中運営方法を確立、子ども達の成長を促す居場所をつくってきました。このモデルをベースに、2025年までの次の4年は「事業拡大期」に入ります。

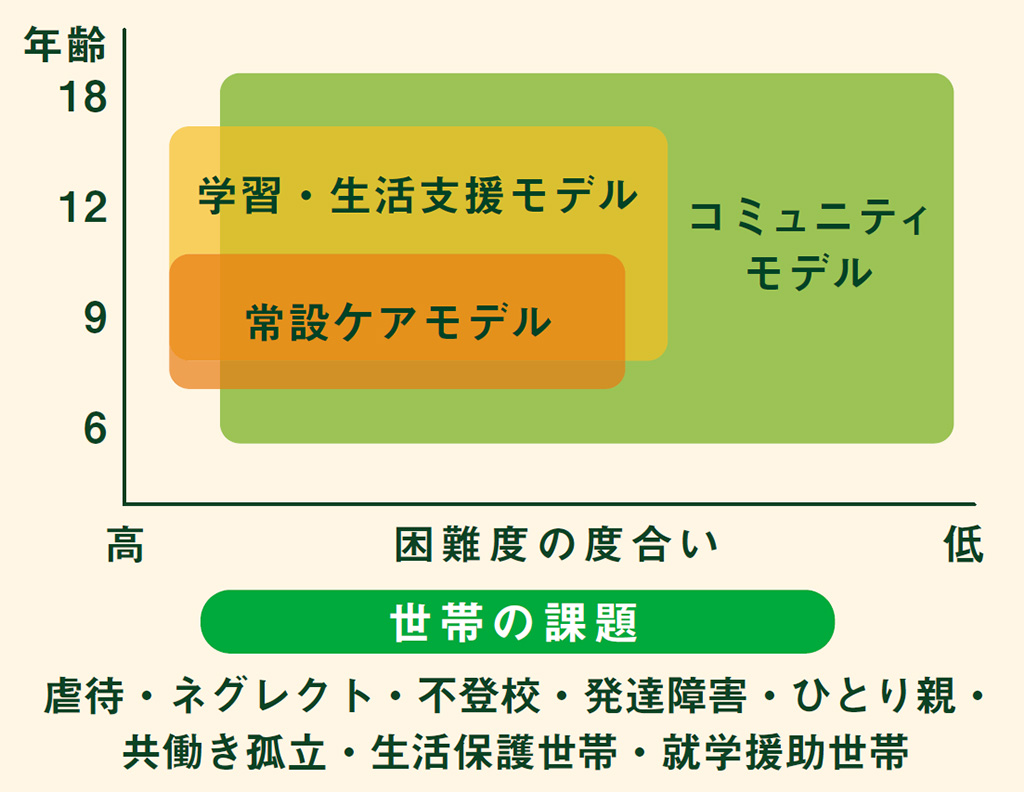

「事業拡大のため、2021年度より『第三の居場所』から『子ども第三の居場所』へと名称を変更。自治体や運営団体の実情に合わせた、きめ細やかな支援ができるよう3つのモデルを設け、拠点拡大を目指します」

同時に、政策化・制度環境整備、専門家や団体などパートナーとの連携推進、各拠点同士のネットワーク強化も実施していきます。

「我々が目指していることは本質的には変わりません。今後はより社会に広く知られる事業になるよう、子ども達が安心して過ごせる環境で、自己肯定感・人や社会と関わる力・生活習慣・学習習慣など、自立に向けて生き抜く力を育むことを、一般的にも馴染みやすい言葉で発信していきます。また居場所をハブにし、NPO、行政や専門家の方々と協力することで、誰一人取り残されない地域子育てコミュニティを育んでいきます」

社会全体で子どもを育てるための広報活動

2020年度以降、重点的に取り組んでいる広報活動。今改めて力を入れる理由を、続けて日本財団子どもサポートチームの高田祐莉が話しました。

「過去4年は、年間約10拠点のペースで第三の居場所を増やしてきました。しかし、到底このペースでは日本全国にいる困っている子ども達を救うことはできません。子どもたちの直面する課題がより深刻化・複雑化する中で、本事業の重要性・必要性を理解してもらうことが、本事業の継続、また拡大に欠かせません。広報活動を積極的にすることで、社会全体で子どもを育てていく気運をつくっていきます」

実際に各拠点の取り組みを丁寧に伝えていくことで、各種メディアへの掲載も増えてきています。

また、プロモーションビデオやパンフレットを新たに制作。事業で目指すことや活動内容を、わかりやすくまとめました。こうしたツールを使って、引き続き広報活動に力を入れていきます。

一人ひとりができることで関わる企業連携

続いて企業連携について、日本財団子どもサポートチームの飯澤幸世より紹介しました。

本事業には、企業パートナーとして様々な企業に関わっていただいています。

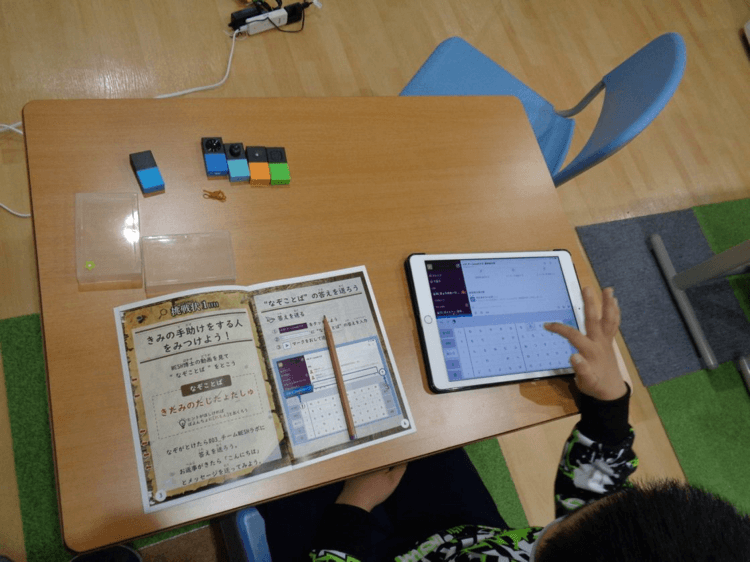

例えば、ソニー株式会社さまからは「感動体験プログラム」をご提供いただき、ソニーの技術やコンテンツを活かしたプログラミング教室を開催。子ども達の五感を育んでいます。

また玩具メーカーからは、毎年クリスマスプレゼントを、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社さまは、日常的にお米やお茶などをご提供いただいております。

コロナ禍では、Uber Eatsさまから困窮家庭に食事を無償提供をいただくなど、社会情勢に応じた柔軟な支援をいただきました。

「近年、企業の皆さまから『何かできることはないか』とご相談をいただくことが増えました。今後も連携先を増やし、社会全体で子育てをする機運を高めていきたいと思います。運営団体や自治体のみなさんも、企業さんとやりたいアイデアがあれば気軽にご連絡ください」

自治体・運営団体それぞれの交流タイム

日本財団側から広報や企業連携について情報共有をして前半戦は終了。

後半は、好事例紹介と自治体・運営団体に分かれてのディスカッションタイムに移りました。

好事例紹介では、埼玉県戸田拠点が「行政移管後の連携について」発表。2019年度までは、日本財団の助成と戸田市との協定書締結で運営していたところ、2020年度からは戸田市の事業として運営しています。

「当初から移管後を見据えて運営してきたので、運営における拠点仕様やスタッフメンバー、自治体との定例会議などは変わらず、大きなトラブルはありませんでした。行政移管を目指すのであれば、事前に連携を進めておくこと、またこの事業は一団体の頑張りや一企業の資金で成り立つものではないことを前提に、官民連携をしてより良いあり方を目指すことが協働において大切だと感じています」

最後は、運営団体と自治体に分かれてディスカッションタイム。

運営団体チームでは、オンラインを活用した拠点間交流について、自治体チームでは行政移管後に利用できる補助金や施策についての情報交換がなされました。

「みんなが、みんなの子どもを育てる」社会づくりを共通の目標として掲げながらも、全国各地で活動しているため、運営団体や自治体が一堂に集まり、意見を交わせる機会は多くはありません。

今回はオンラインの開催となりましたが、共に課題解決に向けて歩みを進めていこうと一致団結する時間となりました。「子ども第三の居場所」は、今後も目の前の子ども達にしっかり向き合いながら、一歩ずつより良い社会づくりを進めていきます。

取材:北川由依

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。