長野拠点は大人にとっても大切な居場所。自立運営を目指し、お弁当販売事業をスタート。

日本財団が直接支援する形で、全国に広げてきた「子ども第三の居場所」。その中でも、長野県は長野県みらい基金・長野県・日本財団が三者協定を結び、地域密着の運営体制を整えています。この体制は「コミュニティモデル」と呼ばれ、2021年度日本財団では全国に本モデルを拡げながら、事業拡大を目指します。

現在、長野県内にあるコミュニティモデル拠点は4ヶ所(常設ケアモデルを含めると5カ所)。今回は、長野市内にある拠点についてご紹介します。

長野県内の他拠点については、こちらの記事をご覧ください

目指すのは安心・安全に過ごせる場所

お話をお伺いしたのは、長野拠点の代表を務める岡宮真理さん。2016年秋から居場所づくりの活動をはじめ、2019年9月から日本財団の支援を得て、子ども第三の居場所として運営しています。

「子ども達が安心・安全に過ごせる場所をつくりたい」との思いから、居場所づくりをすることを決心した岡宮さん。空き家を探しながら、地区の公民館で月1回子ども食堂を開いたことが、活動の始まりでした。

その後、現在拠点のある施設と出会い移転。現在は、週5日開いています。

「私がつくりたいのは、子ども達が安心・安全に過ごせる場所です。そのためには、大人が子どもの話を否定しないで聞くこと。そして大人と子どもが互いに信頼関係を築くことが大切です」

利用は小学校低学年が中心。触れ合いを求めたり、話を聞いてほしいニーズが高いことから、子ども達との関係性づくりを第一に考えているそう。子ども達の気持ちを尊重しながら、丁寧なコミュニケーションを重ねています。

大人は子どもが発揮するクリエイティブのサポート役

コロナ禍以前、長野拠点には1日平均20名、多い日には30人を超える子ども達が放課後に遊びに来ていました(現在は密を避けるため1日最大10名まで)。子ども達は、とにかくのびのび過ごしています。

その背景には、岡宮さんの「子ども達には自由に過ごしてほしい」との思いがあります。

「拠点を利用するのに予約は必要ありません。子ども達は来たい時に来て、やりたいことができます。開設当初はタイムスケジュールを決めていたのですが、違うなって。『宿題をしている子がいるから静かにしなさい』と、あれこれ言わないといけない場所をつくりたいわけではないと気付いたんです」

今ではスケジュールは決まっておらず、宿題をする子どものそばでトランプをする子どもの姿も見られます。一人ひとりがやりたいことを自由にやり、それを大人がフォローする。そんなあり方が長野拠点には浸透しています。

自立運営を目指し、お弁当販売をスタート

子どもだけではなく、関わる大人もまた居場所を求めて拠点に足を運んでいます。

「有給スタッフとボランティアスタッフ合わせて、20名ほどが登録しています。もともとお子さんが拠点を利用されていた保護者や、私たちが主催する子育て講座に参加してつながりができたところから、運営側に回る方もいますよ」

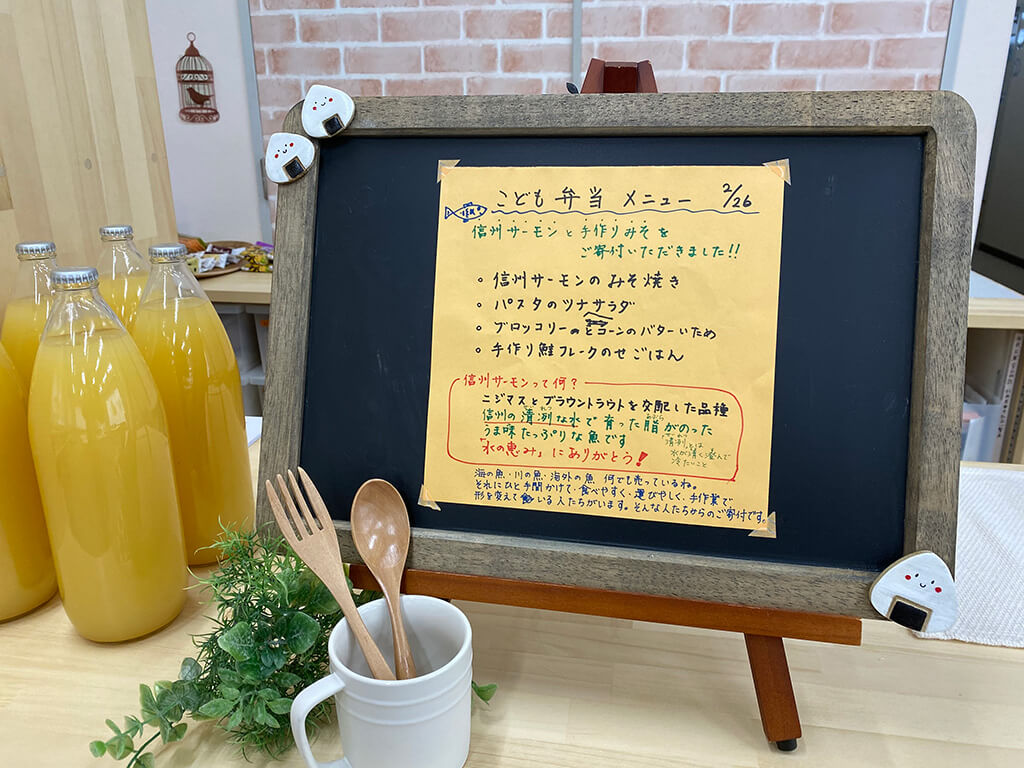

コロナ禍以降、もともと拠点で食卓を囲んでみんなで食べていた手作りおやつや夕食は、感染防止のため中止になりました。その代わり、新たに始めたのがお弁当作り。各家庭に持ち帰り、食べてもらえるようにしています。

またこの弁当は、地域の方向けにも販売。約40パックのお惣菜があっという間に売り切れてしまうほどの人気です。

「日本財団の支援もあと1年ほどで切れます。その後、自立運営している収入源の一つとして、お惣菜とお弁当販売は育てていきたいと考えているんです。近所のスーパーでもお弁当は買えます。でも、私たちのところで買えば、会話が生まれる。それを楽しみに足を運んでくれるご近所さんもいて、居場所としての役割を求められているんだと実感しています」

他にも、岡宮さんは長野県みらい基金のサポートの下、ファンドレイジング研修への参加など自立運営に向けた取り組みをしています。現在は、マンスリーサポート会員制度の実施を検討中とのことです。

子どもにとっても、大人にとっても大切な居場所

コロナ禍以前、拠点ではみんなでご飯を作って食べたり、イベントを開催したりする光景が、当たり前に見られました。毎週日曜日は、子ども食堂を実施していたことから、拠点の利用者だけではなく、地域の子どもや大人も訪れ、交流していたそうです。

「大人と子どもが混ざり合って一緒にカルタをしたり、テーブルにホットプレートを置いてみんなでワイワイ料理をしたりして、楽しかったです。またみんなでご飯を作りたいし、食べたいですね。あ〜早く密になりたい(笑)」

勉強、食事、人狼、ごっこ遊び、トランプなど数々の遊びや学びを通して、関係性を築いてきた子ども達とスタッフ、そして地域のみなさん。開設から1年半が経過し、岡宮さん自身もみんなの居場所になっている実感を持ち始めています。

「放課後、行く場所がなくてフラフラしていた子どもが、拠点に通うようになり落ち着いて生活できるようになりました。また、口数が少なかった子どもが、自分の気持ちを言えるようにもなったり、家族の話をしてくれるようになったり。気持ちを吐き出せる場所になっていると感じています」

コロナで休校中も、拠点に通うことが「子どもにとっていつもの時間を取り戻すことになっている」と保護者から言われたそう。ゆっくりと、でも確実に、子どもにとっても大人にとっても、大切な居場所に育っています。

長野拠点はじめ全国各地にある「子ども第三の居場所」が、今後も子ども達にとって安心・安全な居場所であり続けられるよう、ご支援よろしくお願いします。

取材:北川由依

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。