ニーズに合わせてきめ細やかにサポート。長野・松川拠点が取り組む4つの「学習支援」。

岐阜県との県境にほど近い場所に位置する、長野・松川拠点。2019年秋に、地域で連携して子どもを支える「コミュニティモデル」としてご紹介したこともあります。

当時は開設直前、子ども達の受け入れのため慌ただしく準備をしている最中でした。あれから2年、拠点はどのように変化したのでしょうか。特定非営利活動法人Hugの篠田阿依さんを訪ねました。

地域のニーズから広がる活動

そもそも松川拠点が生まれることになった背景は、2017年にHug(ハグ)を法人化し、月6回の子ども食堂と小規模な学習サポートを開始したことにあります。

2019年からは日本財団の助成を受け、事業所を整備。学習スペースやカフェ、キッズスペースを併設した場を持ちました。

現在は、小中学生向けの「学習支援」、毎週水曜日に実施する「子ども食堂」、多世代交流の場にもなっている収益事業「カフェ運営」の3つを中心に、ニーズに合わせて就労サポートや季節毎のワークショップなどを開催しています。

なかでも特徴的なのは「学習支援」。きめ細やかなサポート体制を整えています。

法人化当初は「子ども食堂」のみの運営でしたが、保護者の声から学習支援をスタート。発達の特性のあるお子さんを育てる方や、金銭的に個別学習を受けさせることが難しい方から相談があったそうです。

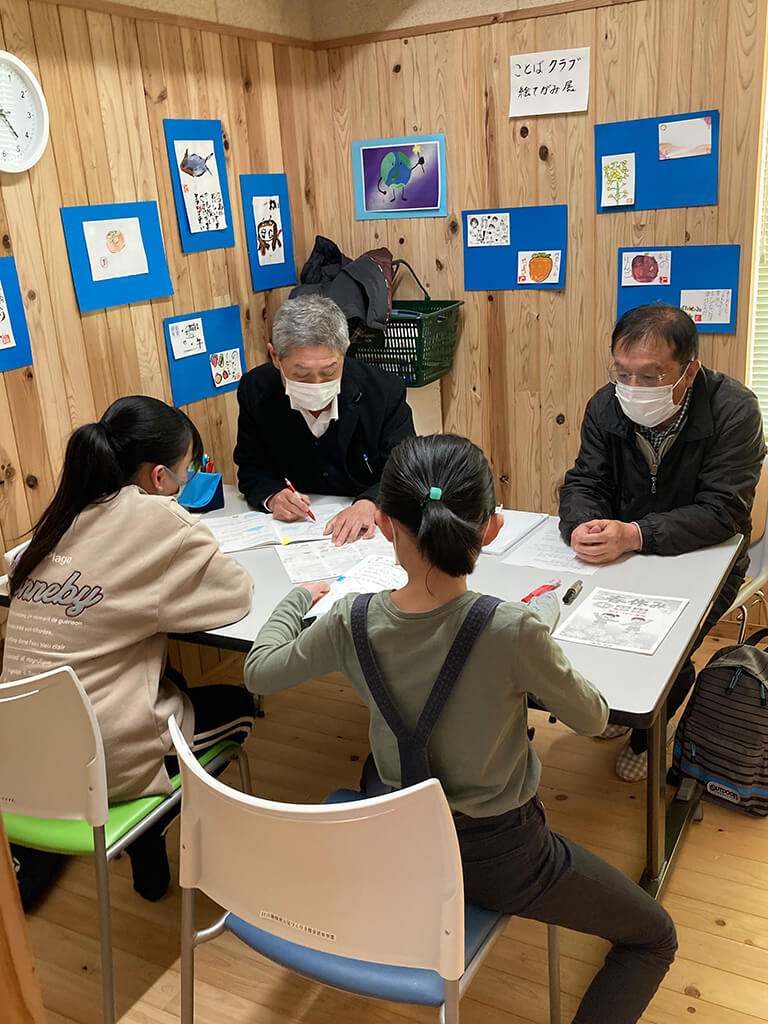

最初は中学生2名の学習支援から始め、今は34名の子どもが登録、退職教員や教員免許・保育士免許のある主婦17名がボランティアとして関わっています。

「想像していたよりもスキルをお持ちの方が松川にいらっしゃり、活動に時間を使ってくれることに驚いています。とても有難いことです」(篠田さん)

4つの「学習支援」できめ細やかなサポート

松川拠点で提供する「学習支援」は4つあります。

①子ども食堂の学習支援

ベースとなるのは、毎週水曜日に開く子ども食堂に合わせた学習支援。コロナ禍以前は、30〜40名の子どもが利用していました。スタッフに無料で宿題を見てもらうことができます。

②小学生の宿題サポート

子ども食堂の学習支援を続けるうちに、保護者から相談があったのが、一人ひとりのつまづきに合わせたサポートです。そこで火曜・水曜・木曜に、個別の学習支援を開講。週3回利用は月6,000円、週2回利用は月4,000円など低価格で個別学習が進む体制を整えました。現在は14名の子どもが利用。地域の寺子屋のような場に育っています。

③中学生以上の個別サポート

勉強の難易度が高まり、個々によって理解度が変わってくる中学生以上の学習。1時間1,500円の家庭教師スタイルで、平日のうち先生と子どもの都合が合う時間帯に実施しています。日々の宿題サポートからテスト対策まで、利用の仕方は様々。海外在住経験のある方が英語、元数学教師が数学を担当するなど、経験豊富なスタッフから苦手により沿ったサポートを受けることができます。

④フリースクール

最後は毎日Hugを開放し、受け入れているフリースクール。不登校の子ども達が日中訪れます。利用料は1回500円、松川町内の子どもであれば無料で利用することができます。フリースクールの体制づくりはまだまだ模索中の段階です。

保護者からは「家で宿題を見ると、先生と教え方が違うと喧嘩になるので有難い」「長期休暇の宿題をみてもらえて助かる」、子ども達からは「成績が上がった」「勉強が好きになった」という声が、届いています。

地域ぐるみで子ども達を見守り、育む

今では用があってもなくても、「放課後、Hug行こうぜ!」と子ども達同士が誘い合って訪れる居場所になりました。前のめりに行きたくなる場にするため、スタッフの皆さんはどのようなことを大切にしているのでしょうか。

「教科学習に目を向けすぎずに、子ども達の話を聞くこと。学校や家庭の会話から、支援のヒントが見つかることもあります。放課後、子ども達が来たらまず話を聞く。それから学習に取り組みます」(篠田さん)

ボランティアスタッフとして学習支援に関わる小椋浄子さんにも尋ねると、話を聞いた上で、「一緒に楽しむことを大切にしている」と続けます。

「教員ではないフラットな立場の人として、いかに必要なことを楽しく教えられるかを考えています。時には、自分が小学生や中学生の頃に苦しかったことを話すこともあります。そうやって一緒の時間を楽しみながら、一人ひとりにあった方法で基礎学力を伸ばしています」(小椋さん)

今では地元の「松川高校」ボランティア部とも連携し、高校生も日常的にHugに出入りするようになりました。季節に応じて、子ども達が喜びそうなイベントを開催。小中学生と高校生、高校生とHugスタッフの繋がりも生まれ、地域ぐるみの子育てを実感しています。

学校での勉強でもなく、家でひとりでする勉強でもない。多世代が関わる「居場所」だからこその学習のやり方を大切にしてきた松川拠点。まずはしっかり子ども達の話を聞くこと、そしてスタッフも一緒に楽しむこと、これらの姿勢がベースにあるからこそ、子ども達が自主的に足を運び、スキルのあるスタッフが集まる、良い循環が生まれているのでしょう。

「地域の人がつながる場、寄り添える場としてこれからも育んでいきたい」と話す篠田さん。地域の方々の多大なる協力を得ながら、開設3年目以降も居場所づくりに取り組んでいきます。

取材:北川由依

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。