畑を真ん中においてみんな繋がる。オジーの力を活かす沖縄・本部町「アタイハートネットワーク」

沖縄本島北部、本部半島西部に位置する本部町。町内にある「沖縄美ら海水族館」は沖縄の代表的な観光地です。そこから車で10分ほど山を登ると、廃校になった旧崎本部小学校があります。この敷地内に、2022年、子ども第三の居場所の常設ケアモデル「子ども自然図書館」が開所しました。

廃校を利活用した居場所

拠点を運営するのは、町内で障害者支援施設や生活介護事業所などを運営する社会福祉法人アタイハートネットワーク。旧崎本部小学校の指定管理者に選定されたと同時に、子ども第三の居場所の設立に向けて準備を進め、2022年春にオープンしました。

校舎内には法人の事務所がある他、1階にはパンの製造販売を行う就労継続支援事業所B型や生活介護事業所、2階には就労支援移行事業を行うクラフト工房が入り、廃校になった今も人が集います。

敷地内には拠点を新設。太陽の光がたっぷりと入り、木の温もりを感じられる温かな場所ができました。

小規模農場が育む自助と共助の心

アタイハートネットワークの一番の特徴は、シニア世代と協働した農業の取り組みを推進していること。連携は廃校を利活用するにあたって初期段階から考えていたと、理事長の崎濱秀政さんは語ります。

「かつての地域には、土壌を拓き、耕し、種をまき、苗を育む過程で共に支え合い、そして実りを迎えると、その果実を共有する文化がありました。そこにヒントを得て、向いにある耕作放棄地を畑として復活させ、シニア世代と子ども、そして子育て世代を自然発生的に繋がるコミュニティをつくれないかと考えました」

声をかけたのは小学校の向かいにある地主や知り合いのオジー。30〜40年前は畑として使われていたその場所を開墾しもう一度畑にしないかと、一人ひとり誘っていったそうです。該当エリアは細かく持ち主が分かれていましたが、多くの方が二つ返事で協力したいと申し出てくれたと喜びます。

農場を訪れると、5名ほどのオジーが作業をしていました。パクチー、ニンニク、ローゼル、島らっきょうなどの野菜やハーブが、畝ごとに番号管理されて栽培されています。まさか半年前までジャングルのようだったとは思えないほど、立派な畑です。収穫した作物は主に運営する事業所の食事に使われ、時には地主さんにお裾分けをすることも。作物を媒介に人と人が繋がるきっかけになっています。

農場を歩くと、行き届いた管理に目を見張ります。オジーを突き動かしているものはなんなのでしょうか。

「きっとみんな気になっていたんだと思いますよ。畑だった場所が荒れ果てていくのを見てなんとかしたいけど、一人ではできない。そこにたまたま私が声をかけただけです。基盤が整ったらオジーたちには、子どもたちや障害のある人の農業ジョブコーチになってもらい雇用に繋げていこうと考えています」

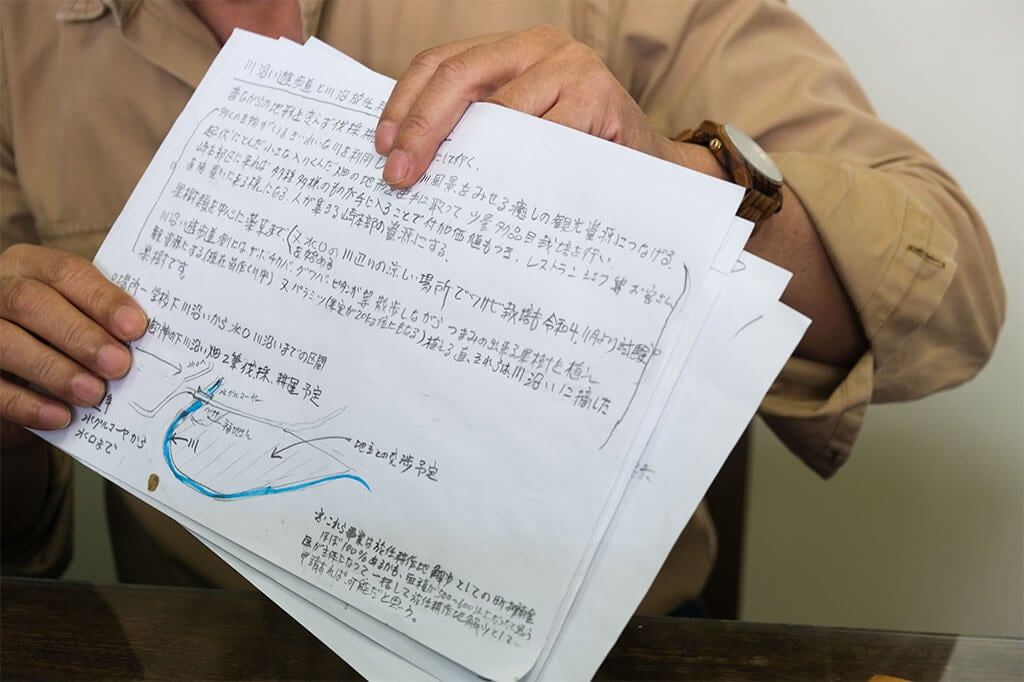

農場には小川が流れており、川の上流に沿ってさらに開墾する計画があります。また、川沿いに遊歩道をつくり、果樹を植え、訪れた人が楽しめる場所になるようと構想しているそうです。

生きた体験をすることが生きる力になる

「農場の名前はアタイハート農場。昔から沖縄にある自助を基盤とした協働の営みを目指したいと思い、アタイグワー=小規模農場という意味を込めて名付けました」

その名の通り、農場にはオジーを中心に、拠点に通う子ども、事業所を利用する障害のある人など、多様な人の居場所になりつつあります。

拠点と農場を隣接させることで、子どもにどんな影響を与えようとしているのでしょうか。

「川では天然のうなぎやエビが獲れ、オジーと子どもが一緒に捕まえて捌きます。その際、オジーが刃物の使い方を見せるのですが、実践経験がある分、子どもの目線に立った教え方がうまいです。また、子どもが知らない植物に出会った時、調べ学習ができるように図書館も準備しています。小学校の基礎教科に結びつくよう意識しながらも、子どもには、土に触れる、作物が育つ様子を見るなど、生きた体験をさせたい思いがあります」

生きた体験は、いざという時、自分の身を守るすべになるとも考えます。

「ここで飼っている鶏は3羽から25羽まで増えました。毎日卵を産みますし、廃鶏になって肉にする過程も子どもに見せます。建物や乗り物の改修もできる限り自分たちの手でやっています。生産現場のことはできるだけ全て見せようとしているんです。なぜなら、たとえ生活が困窮していても、自宅の庭に野菜を作ったり鶏を飼ったりできたら、食べ物を得られる手立てになりますよね」

子どもからシニアまで誰もが孤立しない環境を

拠点がオープンして半年が経過し、子ども、保護者、シニア世代が交わり合うことも増えてきました。

農場はオジーが中心ですが、拠点で開催する地域の方との食事会ではオバーが力を発揮。子どもと一緒に料理をつくってくれています。

「子どもも保護者も、シニア世代も孤立しないようにと意識しています。農場や食事会を通して知り合いになることで、拠点以外の生活場所でもお互いに信頼できる人が増えるといいなと考えているんです。自宅の近くでオバーと会ったとき、子どもが声をかけたりオバーが子どもの名前を呼んだりする。そんな繋がりを少しずつつくっていき、拠点以外でも安心して暮らせるようになっていくといいですよね」

こうした取り組みを口コミで聞いた方やインターネットで知った小児科医や歯医者がボランティアで関わってくれるようにもなり、保護者が専門家と繋がる機会も広がりつつあります。

今後は校内にパン屋をオープンするほか、古いバンを改修しカフェや商店を始める予定。町内を走らせることで、よりきめ細やかなネットワーキングを生んでいきそうです。

拠点には福祉の専門スタッフがいて、農場に遊びに行けば専門的な知識や技術をもつオジーがいる。そこに、医者やクラフト作家などさまざまなプロフェッショナルが集まりつつあり、「アタイハートネットワーク」はますます人を呼び込む居場所になる予感がします。生きた体験をし、数多くの働く大人に出会うことで、子どもの未来は広がっていくことでしょう。

取材:北川由依