「子ども第三の居場所」

困難に直面する子どもが、生き抜く力を育む(2/2)子どもの居場所づくりをどう進めるのか―現場からの声

事業の拡大発展に欠かせないこと

元子どもサポートチームチームリーダー:本山勝寛

新規の大型事業として、決して一筋縄ではいかない根深い社会問題に取り組むということで、あらゆる面で困難がありました。

スピード感をもって拠点数を拡大させること。困難に直面する子どもたちに利用してもらうための積極的アウトリーチ。子どもの成長を促す居場所運営とスタッフ研修の体制づくり。予算のない自治体に事業継承してもらうための交渉。財団の看板事業としての寄付金集めとその効果的な活用。利用者へのスティグマを回避しながらも、世論に理解してもらうための積極的広報。制度化に向けた政策提言のための有識者の巻き込みと政府への働きかけ。

これらのどれ一つ欠けても、事業はうまくいかなかったでしょうが、全てのピースがはまることで、事業の拡大発展と国の事業化に寄与したものと思います。

今の日本に絶対必要な事業

(特非)Learning for All:入澤充(戸田拠点運営団体)

とても難しく、そして大きな価値のある挑戦をしていると日々現場で感じています。

「日本に貧困の子どもなんていない」や「それは行政の仕事だ」と言われながら、ステークホルダーと「第三の居場所」が地域に必要であるという共通理解を作ることから仕事は始まりました。

開設後は、貧困世帯の子どもの抱える課題の大きさに直面し、頭を抱えながらも、より良い支援を模索し続けました。そして、それは今も続いています。また、行政移管後の継続受託運営の難しさや小学校4年生以上への支援の受け皿づくりなどやるべきことはまだ山積しています。それでも、開設から5年が経ち、地域の中で力強く生きる子どもの笑顔を見るたびに、この事業が日本に必要だと感じています。

信頼をもって協働すること

大阪府箕面市:濱畑聡美(元子どもサポートチーム)

行政は公金をお預かりする立場として幅広い分野のニーズを満たす一方で、硬直化・肥大化した行財政の立て直しも急務です。

資金や人材が限られており、社会課題が見えていたとしても新規事業を立案・実施し軌道に乗せること自体が非常に困難なのですが、そこに風穴を開けたのが日本財団でした。

豊富な資金とユニークな人材を有し、複数の社会課題について先進的に取り組んできた実績のある日本財団だからこそ、行政も拠点運営団体も信頼をもって協働することができたのだと思います。

今後も一人ひとりの子どもや家庭に寄り添った活動ができるよう、関係機関との連携や、団体間ネットワーク構築など資金面だけでない日本財団独自の人と人を繋ぐ支援を続けていただきますよう、強く望みます。

「子ども第三の居場所事業」実施体制

「常設ケアモデル」「学習・生活支援モデル」「コミュニティモデル」の3つのモデルで展開し、地域の実態に応じた運営が行えるようにしています。「子ども第三の居場所」運営団体には、日本財団から運営費助成、ノウハウ共有、支援企業とのマッチングなどの運営支援を行っています。

3つのモデルと運営支援体制

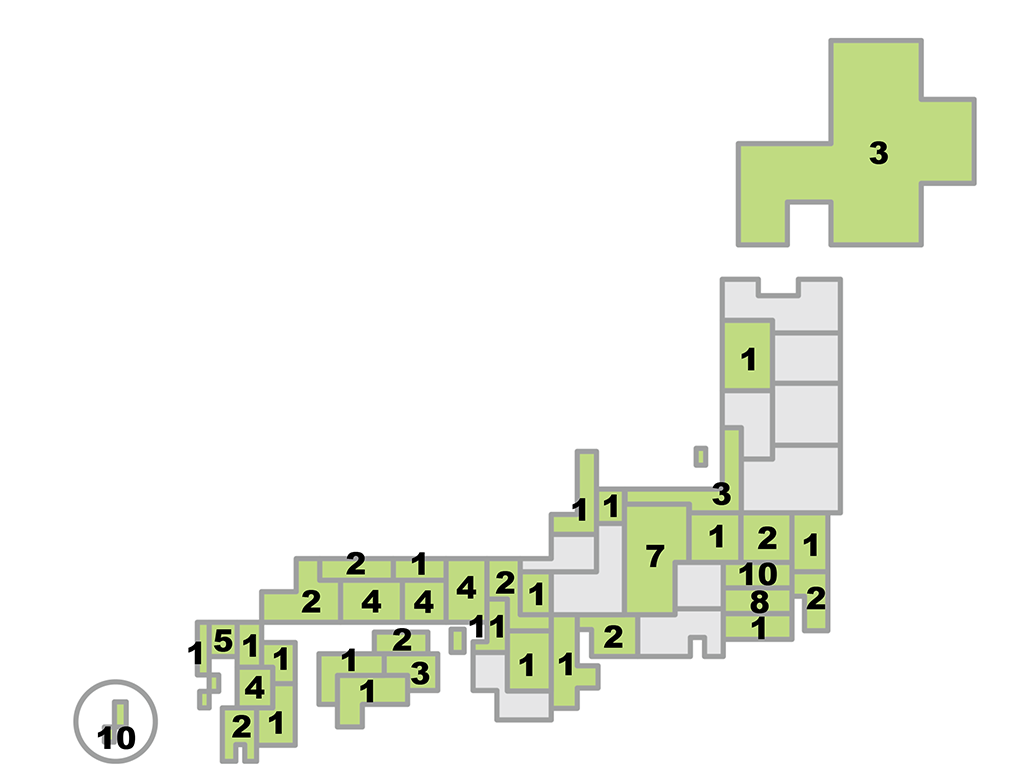

「子ども第三の居場所」拠点マップ

「子ども第三の居場所」開所拠点 108拠点(2022年5月末時点)

常設ケアモデル 42拠点

学習・生活支援モデル 12拠点

コミュニティモデル 54拠点

- ※ 開所準備67拠点、全175拠点