未来のために何ができる?が見つかるメディア

「こども基本法」って知ってる? 「こどもまんなか社会」の実現を目指してぼくたち私たちに何ができるの?

執筆:日本財団ジャーナル編集部

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、子どもや若者が幸せな生活を送ることができる社会をつくるための法律「こども基本法」について紹介します。

みなさんは、「自分たちの持つ権利」について考えたことはありますか? 日本ではいま、子どもの虐待や不登校、いじめといった問題が増えており、いろんな困難を抱えた子どもや若者が増えています。

こうした問題を解決し、すべての子どもや若者が安心して生活できる権利を守り、幸せに暮らせる社会をつくるために2023年4月にスタートしたのが「こども基本法」です。

今回は、この法律の内容や、法律を通して目指す「こどもまんなか社会」について一緒に考えてみましょう。

この記事のPOINT!

- 「こども基本法」は、すべての子どもや若者が幸せな生活を送れる社会をつくるためにできた法律

- 法律で「子どもの権利」を守り、すべての子どもや若者が幸せに暮らせる「こどもまんなか社会」の実現を目指す

- 「こどもまんなか社会」を実現するために、自分の権利を知り、声や意見を発信しよう

どうして「こども基本法」ができたの?

●すべての子どもや若者の幸せな暮らしを守る「こども基本法」

「こども基本法」は、国連が定めた「子どもの権利条約」をもとに、「子どもの権利」を日本の法律として定めたものです。あわせて、すべての子どもや若者が幸せな生活を送ることができる社会を目指し、国や自治体など社会全体で子どもや若者に関する以下の取り組み「こども施策」を進めることを目的としています。

●大人になるまでの心や身体の成長をサポートすること

→例えば、居場所づくり、いじめ対策など

●子育てをする人たちのサポートをすること

→例えば、働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など

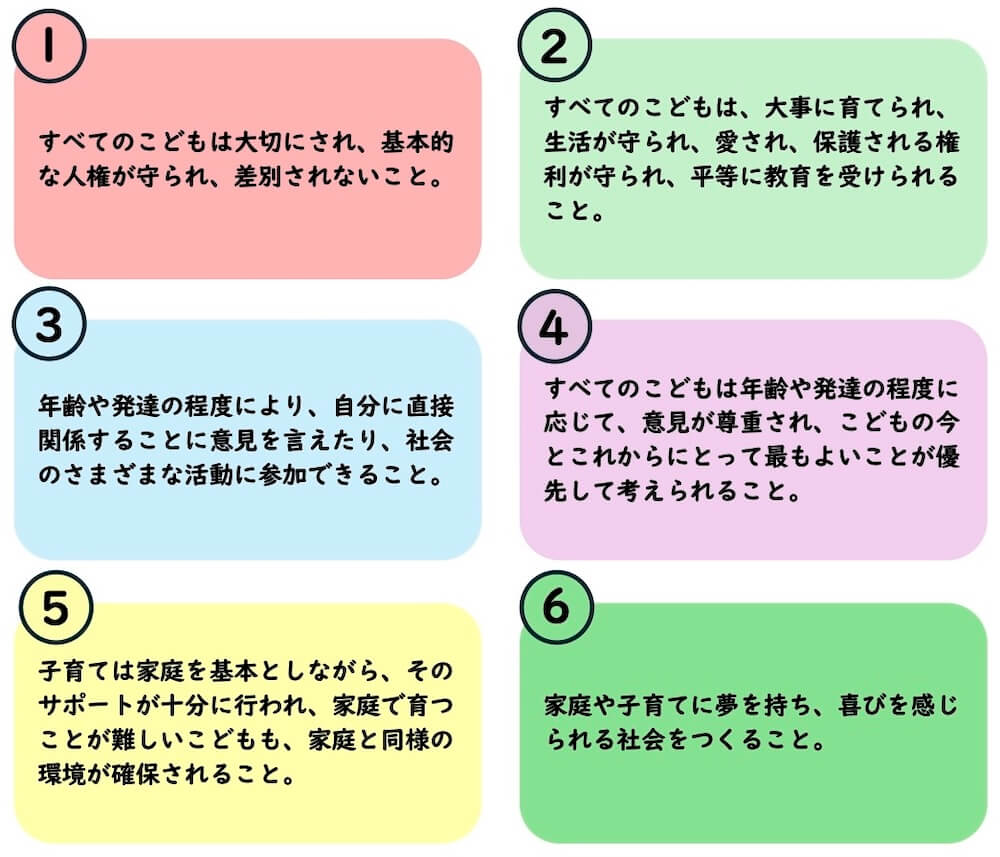

「こども基本法」は、「子どもの権利条約」の4原則(「差別の禁止」「子どもの最善の利益の優先」「生命・生存及び発達に対する権利」「子どもの意見の尊重」)がもとになっており、以下の6つの考え方にそって「こども施策」が行われます。

ちなみに「子どもの権利条約」では、世界のすべての子どもたちが、大人と同じ権利を持っていることを約束しています。YouTube動画「【子どもWEEKEND】日本財団×QuizKnock~子どもの権利を学ぼう~」(外部リンク)で、分かりやすく説明しているので、ぜひチェックしてみてください

「こども基本法」が作られた背景

「こども基本法」が作られた背景には、日本の子どもや若者を取り巻くさまざまな問題があります。

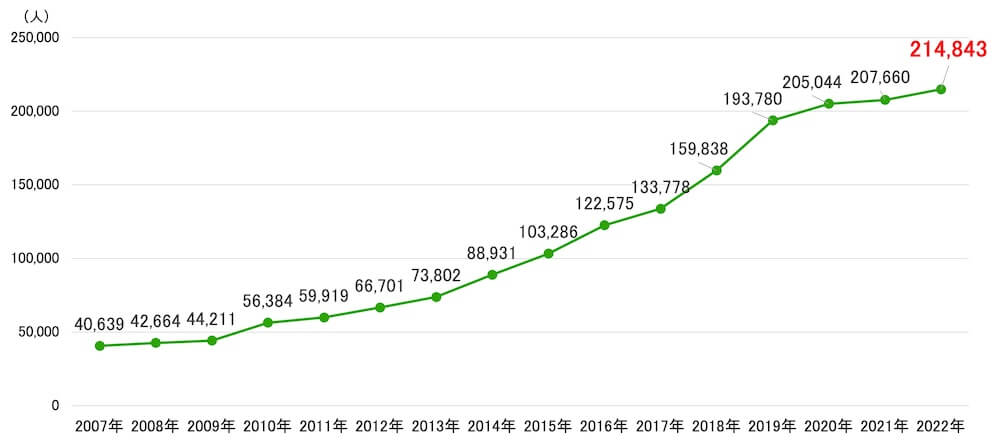

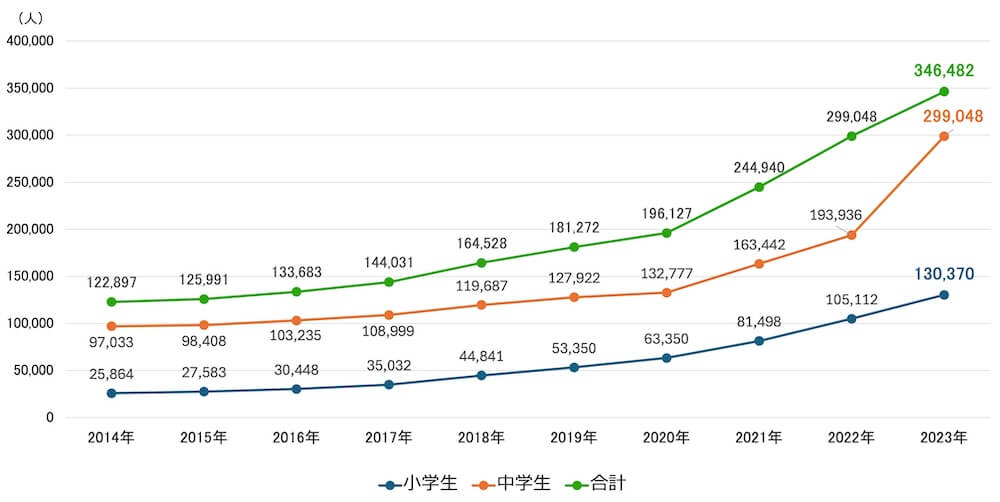

不登校の状態にある子どもの人数や、児童虐待の相談件数は年々増え続けています。さらに、家庭の貧富の差が広がったことで、子どもや若者たちが受けられる教育に差が生まれるといった、子どもや若者にとって暮らしづらい世の中になっています。

このような状況を改善するためには、子どもや若者が大切に守られながら、教育を受けたり、遊んだり、自由に意見を言えたりするよう、みなさんが生まれながら持っている「子どもの権利」を守らなければいけません。

しかし、日本には児童福祉法(※1)や教育基本法(※2)といった法律はありましたが、子どもの権利や支援についてすべてをひっくるめた法律はありませんでした。

子どもをめぐる問題を解決して、子どもを守る取り組みを社会全体で進めるためには、子どもに関する国の方向性や考え方を1つにまとめる必要がありました。

そのために「こども基本法」が作られたのです。

- ※ 1.子どもが健康と幸せに成長できる環境を整えるための法律

- ※ 2.日本の教育の基本原則を定めた法律

関連記事:子どもの権利」どう守る?スコットランド「子ども若者コミッショナー」ブルース・アダムソンさんに問う(別タブで開く)

「こども家庭庁」が目指す「こどもまんなか社会」

●子どもの権利を守る社会づくりのために誕生した「こども家庭庁」

世の中には子どもや若者たちを取り巻く社会課題がいくつもあり、さらに深刻化する中で、大人たちがしっかりサポートしていくためには、法律や国の機関の枠組みを越えて、一つになって取り組む必要があります。

そこで、「こども基本法」のスタートと同時に、「こども」の名称がついた初めての国の機関として2023年4月に誕生したのが「こども家庭庁」です。

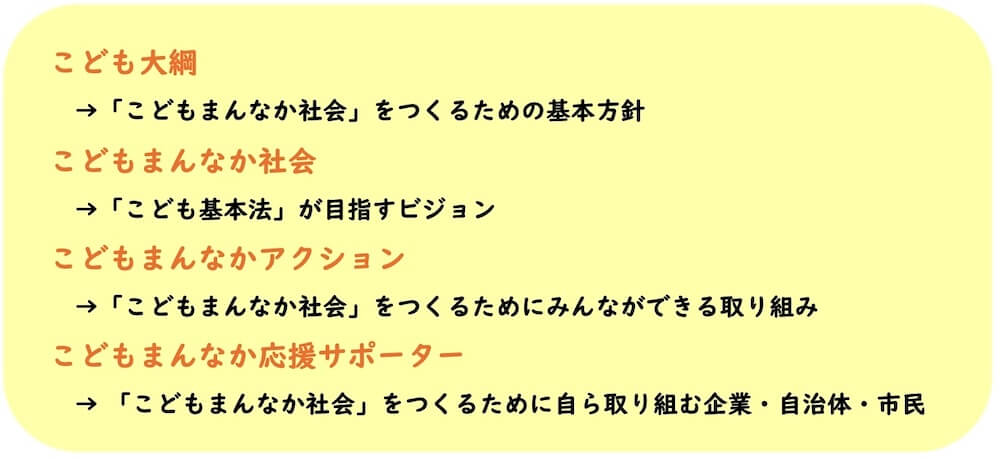

こども家庭庁では「こども基本法」にならって、子どもや若者や子どもがいる家庭の視点に立った取り組みを実現するために、2023年12月に「こども大綱(たいこう)」という基本方針を定めました。

その中で目指すべき社会の姿として示されたのが「こどもまんなか社会」です。これは、すべての子どもや若者が将来にわたって幸せな生活が送れるように、子どもや若者の権利が守られた社会のこと。そのために、子どや若者の声を聞いて、意見を大切にし、夢や希望を持って子育てができる社会づくりを目指します。

関連記事:虐待、いじめ、貧困——子どもを取り巻く社会課題。「こども家庭庁」発足で解決する?(別タブで開く)

「こどもまんなか社会」を実現するための社会の取り組み

「こどもまんなか社会」を実現するためには、地域社会や企業、社会に生きる一人一人の意識と行動が大切です。

そこで、「こども家庭庁」では、子どもや若者、子どもを育てる家庭を応援する「こどもまんなかアクション」、そこに参加する人たちを「こどもまんなか応援サポーター」と呼び、その情報を発信することで社会全体の意識づくりに取り組んでいます。

ここでは「こどもまんなかアクション」の具体例を紹介します。

1.無人駅における放課後のこどもたちの居場所づくり「ぷらっとはうす」(都留文科大学/山梨県都留市)

「ぷらっとはうす」は、都留文科大学や富士急行などが協力し、2018年12月に始まった無人駅(谷村町駅)を使った地域と大学生の交流の場。名前には「誰でも気軽に来きてほしい」という願いが込こめられています。毎週水曜日と金曜日に宿題を手伝ったり、カードゲームで遊んだり、季節のイベントも行われています。

2. ろう学校と連携した手話カフェ(地域デザインラボさいたま/埼玉県)

埼玉りそな銀行の子会社である「地域デザインラボさいたま」の社内ビジネスコンテストで、聴覚障害をもった従業員が手話カフェを提案。地域のろう学校(※)や障害者を支援する団体(飲食業も営む)、銀行と協力し、大人も子どもも、障害のあり・なしにかかわらず共生できる社会を目指して、手話カフェを3日間オープンしました。約600人のお客さんが訪れました。

- ※ 聴覚に障害のある子どもたちを対象に、幼稚園から高校までの教育を行う学校

参考:こども家庭庁「こどもまんなかアクション」(外部リンク)

また日本財団でも、子どもたちが安心して過ごしながら生活習慣や学習習慣を身につけられる “第三の居場所”づくりに取り組んでいます。学校や地域の市民団体、自治体と協力しながら、誰一人取り残さない「こどもまんなか社会」の実現に力を入れています。

こども家庭庁の子ども向けホームページでは、「こども基本法」やこども家庭庁の取り組みについてわかりやすく紹介しています。また「こどもまんなかアクション」の事例や、「こどもまんなか社会」づくりに役立つニュースや豆知識も解説しているので、ぜひ自分自身のアクションを起こすために役立ててください。

国や社会に対し、自分たちの声や意見を発信しよう

●「こどもまんなか社会」をつくるために、自分たちにできること

「こども基本法」は、子どもや若者の声をしっかりと受け止めて、一緒になって子どもや若者にとって最も良いことは何かを考え、形にしていくことを大切にしています。だから、何よりも大切なのは主役であるみなさんの意見で、できることはたくさんあります。

自分たちの生活に結びつけて考えよう!

「子どもの権利」を理解したら、今度は自分や自分のまわりの生活に結びつけて考えてみましょう。例えば、家や学校、まちなどで、自分や友だちにとって困りごとはないか、それに対しどんな権利が当てはまり、なぜその権利が守られていないのか、など想像をふくらませて考えてみることが大切です。

そのうえで、友だちや家族、まわりの大人にも意見を聞いて、どうすれば、もっと自分たちが暮らしやすくなるかを考えてみましょう。

自分の意見を発信し、社会づくりに参加しよう!

子どもの権利や自分の暮らしについて考えたら、今度は意見を発信してみましょう。こども家庭庁のこども向けホームページには、子どもや若者の声を聞き、国づくりに役立てる意見箱「こども若者★いけんぷらす」が設けられています。

また、子どもや若者の意見を聞き、発表の場を設けている自治体や市民団体もあるので、友だちとグループをつくって発表してみるのもよいでしょう。

みなさんも勇気を出して、ぜひ自分たちにとって暮らしやすい「こどもまんなか社会」づくりに参加してみましょう。

いじめや家庭で困ったことがあるときは

最後に、みなさんがいじめや家のことで困ったときに相談できる場所も紹介します。

自治体のなかには、子どもの権利を守るために取り組んでいる地域もあります。 例えば、東京・世田谷区や中野区には、子どもや若者のみなさん自身が電話やメール、手紙、実際に合って相談できる場所があります。

中野区子ども相談室「ポカコロ」(外部リンク)

また、国が力を入れる相談窓口もあります。

全国の児童相談所でも無料で相談に乗ってくれます。ダイヤル「189」で、家の近くにある児童相談所につながります。

こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について」(外部リンク)

そのほかのも相談できる場所はたくさんあるので、もしものときのために、ぜひ自分で調べてみてください。

参考資料:

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。