無人運航船DFFAS陸上支援センター 小学生社会見学 実施レポート日本財団無人運航船「MEGURI2040」プロジェクト

日本財団は、無人運航船の実用化を目指す『MEGURI2040プロジェクト』の一環として、千葉市立海浜打瀬小学校の5年生約80人を対象にした「特別授業」を10月5日(火)に実施しました。

今回は、『MEGURI2040プロジェクト』が共同で取り組むコンソーシアムの1つ、DFFASチーム(日本海洋科学ほか30社が参加)のプロジェクト拠点である「DFFAS陸上支援センター」にて、実際に無人運航をコントロールするシステムを見学しました。船の無人運航に大きな役割を果たす、ICTやAIなど日本が持つ世界最先端技術について、無人運航が未来の海・地球へどのような影響を与えるのか、などを授業を通じて説明しました。

本プロジェクトでは、2025年の実用化、2040年には国内で運航する船の半分を無人運航船にすることを目指し開発を進めています。

開催概要

| 日時 | 2021年10月5日(火)9:00~12:00 |

|---|---|

| 場所 | 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデン B棟 |

| 対象 | 千葉市立海浜打瀬小学校の5年生約80人 |

| プログラム内容 |

|

「無人運航船」についての座学授業(講師:日本財団、DFFASの専門家)

最初のプログラムでは、「無人運航船」についての座学授業を実施しました。「無人運航船」について聞いたことがある人を聞くと、半分以上の小学生が手を上げ、「人が乗らないでAIで動く船」と具体的な回答も。日本財団無人運航船推進アドバイザーの丹羽康之は、無人運航船を推進する理由として「海の事故を減らす」「人材不足の解消」「環境への貢献」の3点挙げ、画像解析や船と陸をつなぐために必要な通信技術が強い日本が、ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)を活用しながら、世界をリードするような実証実験、開発を進めていることを説明しました。

DFFASプロジェクトディレクターである桑原悟氏は、無人運航船に必要な技術として「情報の収集」「情報の分析」「船を動かす」の3点を挙げ、それぞれに必要な技術を結集するために、30社以上が参加するDFFASの役割について説明しました。

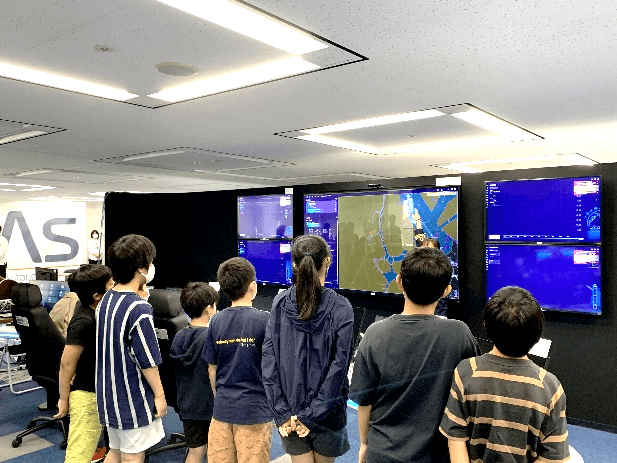

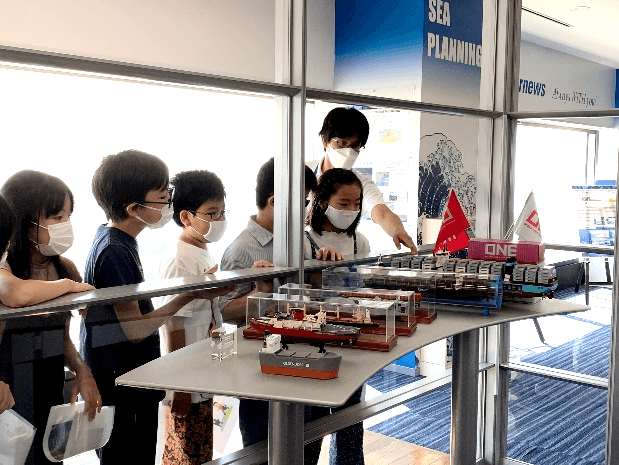

DFFAS陸上支援センターの見学

DFFAS陸上支援センターでは、陸上と船をつなぐコンピューターの疑似環境を見学しました。

陸上から船の状態を確認するシステム「統合表示ブロック」では、地図上に映し出された海流の動きや航路を確認し、監視役の状態を把握するシステムに、小学生たちは驚いた様子を見せました。また、海上にいる船を動かすシステム「非常対応ブロック」では、船からの視界を360度確認できるモニターの前に設置された操縦席に座り船長気分を味わい、実際の操縦も体験した小学生は、自転車のようにすぐに舵で方向転換できずに苦戦している様子でした。

船上のシステムとして、レーダーや海図、船の状態を確認できる機器を見学しました。モニターと情報量の多さに、小学生も真剣に話を聞いている様子でした。

船の安全で効率的な運航に欠かせない「天候・海況」の情報を提供するウェザーニューズ社の見学

ウェザーニューズ社の見学では、グループに分かれた小学生が、ライブカメラ、貨物船、人工衛星、台風などの6枚の写真、イラストを使ったクイズ形式で、オフィス内をめぐりました。「コンビニエンスストアの店長が商品を仕入れるときに必要な天候に関する情報は何だと思いますか?」などの質問に、持っている6枚の写真をヒントにグループで話し合い、答えを導き出し、多くのチームが全問正解をしました。一般の人から寄せられる雲の写真が天気の予測に役に立ったり、コンビニの販売に気温が役に立ったりすることを聞いた小学生は、身近な天気という情報が、様々なところで活用されていることに驚きと興味を示しながら聞いていました。

まとめ

DFFAS陸上支援センターとウェザーニューズ社の見学を終えた小学生たちからは、「シミュレーターの操作体験がなかなか思うように動かず難しかった」「飛行機とか電車など色んな所に天気情報を送っていてすごいなと思った」など、体験を通してとても勉強になった様子でした。

「MEGURI2040」プロジェクトの目標は、2040年に国内で運航する船の半分を無人運航船にすること。日本財団無人運航船推進アドバイザーの丹羽康之は「20年後はなかなか予測できないが、30歳になる皆さんの力が非常に重要になる」とコメントし、DFFASプロジェクトディレクターである桑原悟氏は、「2040年は夢物語ではなく目標にしてもらいたい、そのためにみんなには勉強を頑張ってほしい」とコメント。さらにウェザーニューズ社の古山愛理氏は「未来がワクワクするようなものになっていたら嬉しい」とコメントしました。

関連リンク

お問い合わせ

日本財団 経営企画広報部 広報チーム

- 電話:03-6229-5131

- FAX:03-6229-5130

- メールアドレス:pr@ps.nippon-foundation.or.jp